________________

२६० - धर्मरत्नाकरः -

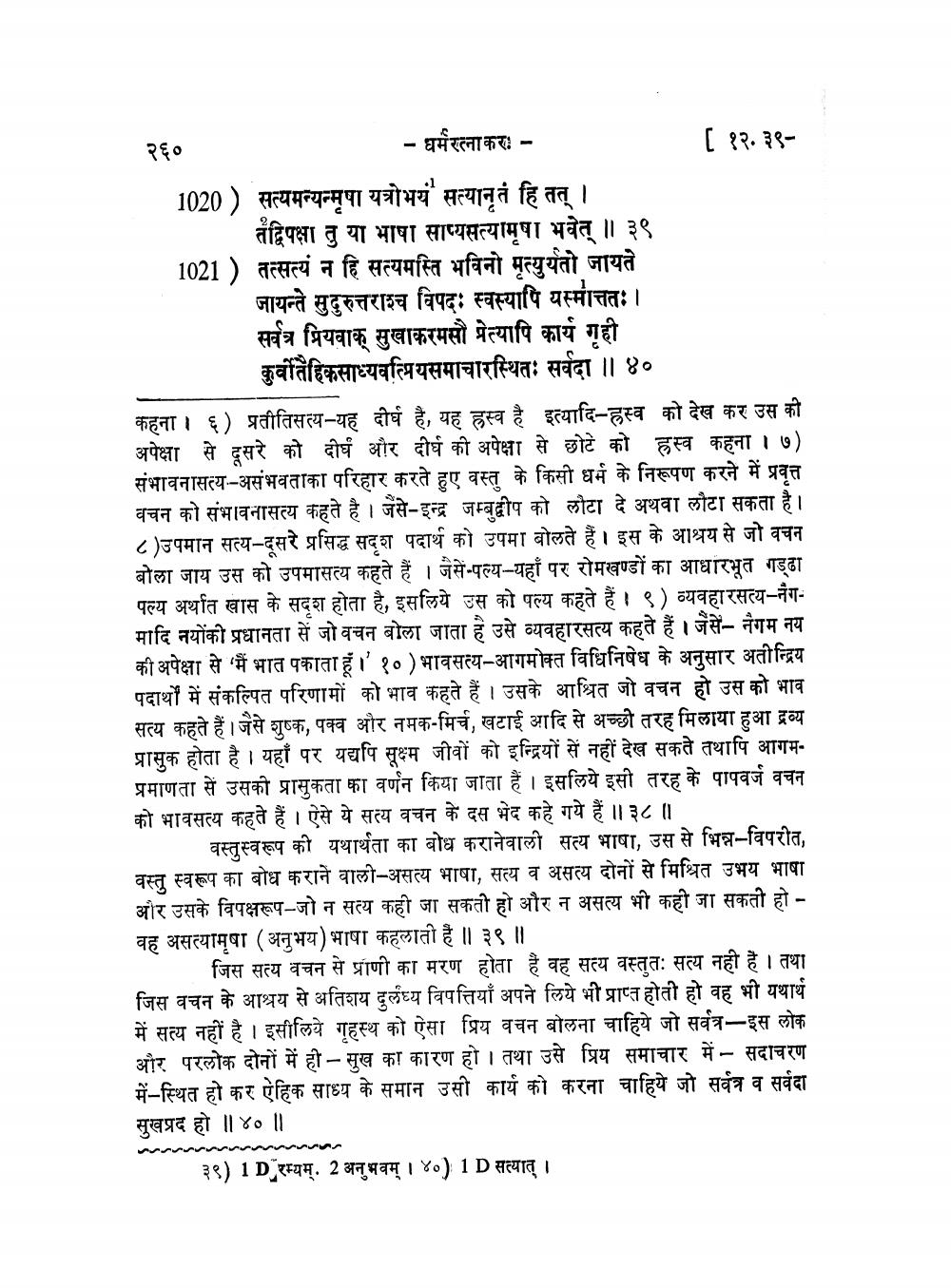

[ १२. ३९1020) सत्यमन्यन्मृषा यत्रोभयं सत्यानृतं हि तत् ।

तद्विपक्षा तु या भाषा साप्यसत्यामृषा भवेत् ॥ ३९ 1021 ) तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति भविनो मृत्युर्यतो जायते

जायन्ते सुदुरुत्तराश्च विपदः स्वस्यापि यस्मात्ततः। सर्वत्र प्रियवाक् सुखाकरमसौ प्रेत्यापि कार्य गृही।

कुर्तिहिकसाध्यवत्तियसमाचारस्थितः सर्वदा ॥ ४० कहना। ६) प्रतीतिसत्य-यह दीर्घ है, यह ह्रस्व है इत्यादि-ह्रस्व को देख कर उस की अपेक्षा से दूसरे को दीर्घ और दीर्घ की अपेक्षा से छोटे को ह्रस्व कहना । ७) संभावनासत्य-असंभवताका परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म के निरूपण करने में प्रवृत्त वचन को संभावनासत्य कहते है । जैसे-इन्द्र जम्बुद्वीप को लौटा दे अथवा लौटा सकता है। ८)उपमान सत्य-दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा बोलते हैं। इस के आश्रय से जो वचन बोला जाय उस को उपमासत्य कहते हैं । जैसे-पल्य-यहाँ पर रोमखण्डों का आधारभत गडढा पल्य अर्थात खास के सदृश होता है, इसलिये उस को पल्य कहते हैं। ९) व्यवहारसत्य-नैगमादि नयोंकी प्रधानता से जो वचन बोला जाता है उसे व्यवहारसत्य कहते हैं। जैसे- नैगम नय की अपेक्षा से 'मैं भात पकाताहूँ।' १०) भावसत्य-आगमोक्त विधिनिषेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों में संकल्पित परिणामों को भाव कहते हैं । उसके आश्रित जो वचन हो उस को भाव सत्य कहते हैं। जैसे शुष्क, पक्व और नमक-मिर्च, खटाई आदि से अच्छी तरह मिलाया हुआ द्रव्य प्रासुक होता है । यहाँ पर यद्यपि सूक्ष्म जीवों को इन्द्रियों से नहीं देख सकते तथापि आगमप्रमाणता में उसकी प्रासुकता का वर्णन किया जाता हैं । इसलिये इसी तरह के पापवर्ज वचन को भावसत्य कहते हैं । ऐसे ये सत्य वचन के दस भेद कहे गये हैं ॥ ३८ ॥ स्वरूप की

थता का बोध करानेवाली सत्य भाषा, उस से भिन्न-विपरीत. वस्तु स्वरूप का बोध कराने वाली-असत्य भाषा, सत्य व असत्य दोनों से मिश्रित उभय भाषा

और उसके विपक्षरूप-जो न सत्य कही जा सकती हो और न असत्य भी कही जा सकती हो - वह असत्यामृषा (अनुभय) भाषा कहलाती है ॥ ३९ ॥

जिस सत्य वचन से प्राणी का मरण होता है वह सत्य वस्तत: सत्य नही है। तथा जिस वचन के आश्रय से अतिशय दुर्लध्य विपत्तियाँ अपने लिये भी प्राप्त होती हो वह भी यथार्थ में सत्य नहीं है। इसीलिये गहस्थ को ऐसा प्रिय वचन बोलना चाहिये जो सर्वत्र-इस लोक और परलोक दोनों में ही- सुख का कारण हो । तथा उसे प्रिय समाचार में - सदाचरण में-स्थित हो कर ऐहिक साध्य के समान उसी कार्य को करना चाहिये जो सर्वत्र व सर्वदा सुखप्रद हो ॥ ४० ॥

३९) 1 D रम्यम्. 2 अनुभवम् । ४०) 1 D सत्यात् ।