________________

२१८

- धर्मरत्नाकरः

2

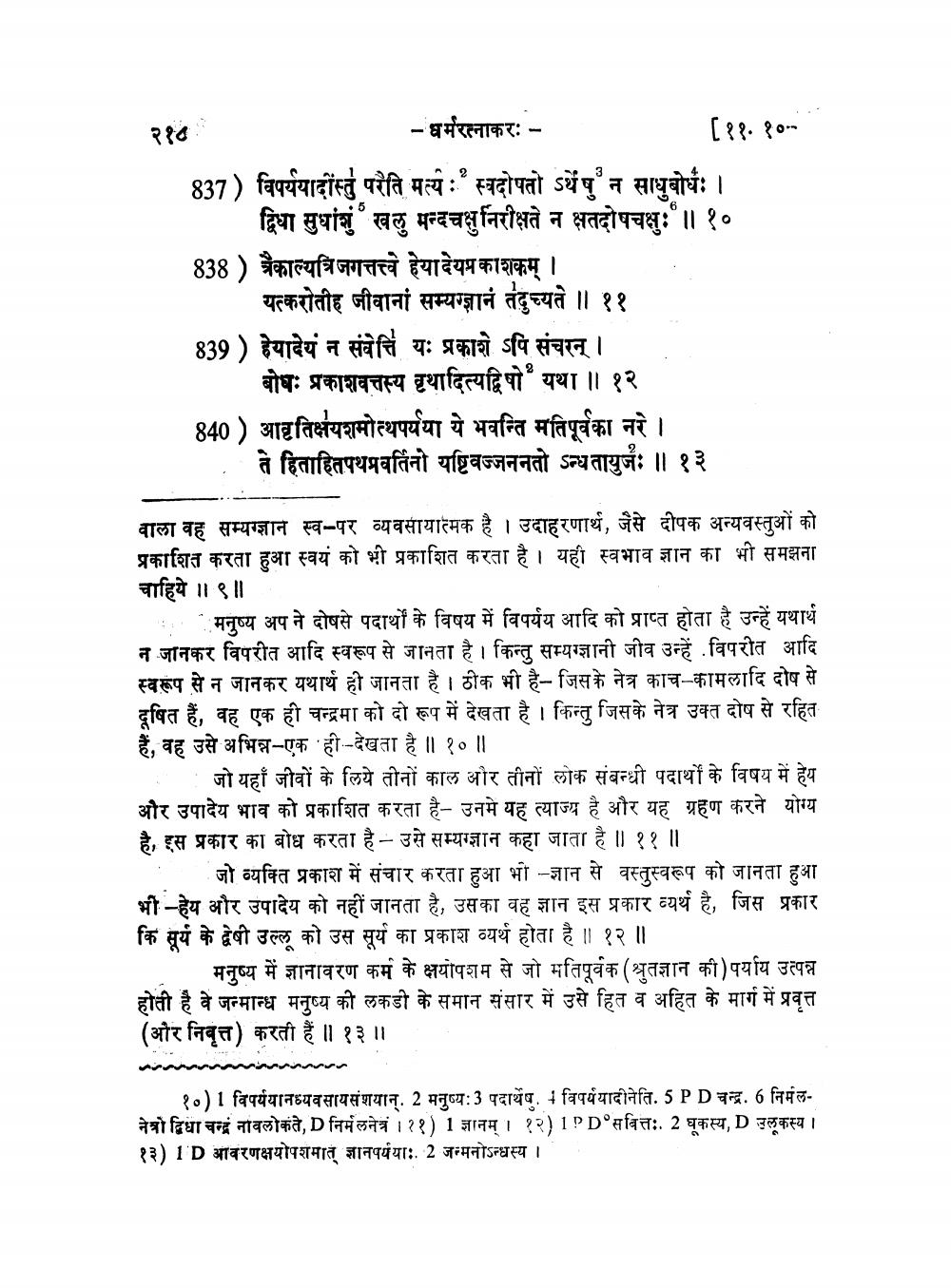

837 ) विपर्ययादींस्तुं परैति मत्यः स्वदोषतो ऽर्थेषु न साधुबोधः ।

5

द्विधा सुधांशुं खलु मन्दचक्षु निरीक्षते न क्षतदोषचक्षुः ॥ १०

838 ) त्रैकाल्यत्रिजगत्तत्त्वे हेया देयप्रकाशकम् । यत्करोतीह जीवानां सम्यग्ज्ञानं तदुच्यते ॥। ११

839 ) हेयादेयं न संवेत्ति यः प्रकाशे ऽपि संचरन् । बोधः प्रकाशवत्तस्य वृथादित्यद्विषो यथा ॥ १२

2

[११.१०

840 ) आवृतिक्षेयशमोत्थपर्यया ये भवन्ति मतिपूर्वका नरे । ते हिताहितपथप्रवर्तिनो यष्टिवज्जननतो ऽन्धतायुजः ॥ १३

वाला वह सम्यग्ज्ञान स्व- पर व्यवसायात्मक है । उदाहरणार्थ, जैसे दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं को भी प्रकाशित करता है । यही स्वभाव ज्ञान का भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥

मनुष्य अपने दोषसे पदार्थों के विषय में विपर्यय आदि को प्राप्त होता है उन्हें यथार्थ न जानकर विपरीत आदि स्वरूप जानता है । किन्तु सम्यग्ज्ञानी जीव उन्हें विपरीत आदि स्वरूप से न जानकर यथार्थ ही जानता है । ठीक भी है- जिसके नेत्र काच - कामलादि दोष से दूषित हैं, वह एक ही चन्द्रमा को दो रूप में देखता है । किन्तु जिसके नेत्र उक्त दोष से रहित हैं, वह उसे अभिन्न- एक ही देखता है ॥ १० ॥

जो यहाँ जीवों के लिये तीनों काल और तीनों लोक संबन्धी पदार्थों के विषय में हेय और उपादेय भाव को प्रकाशित करता है- उनमें यह त्याज्य है और यह ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार का बोध करता है - उसे सम्यग्ज्ञान कहा जाता है ॥ ११ ॥

• जो व्यक्ति प्रकाश में संचार करता हुआ भी -ज्ञान से वस्तुस्वरूप को जानता हुआ भी - हेय और उपादेय को नहीं जानता है, उसका वह ज्ञान इस प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार कि सूर्य के द्वेषी उल्लू को उस सूर्य का प्रकाश व्यर्थ होता है ॥ १२ ॥

मनुष्य में ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो मतिपूर्वक ( श्रुतज्ञान की ) पर्याय उत्पन्न होती है वे जन्मान्ध मनुष्य की लकडी के समान संसार में उसे हित व अहित के मार्ग में प्रवृत्त ( और निवृत्त) करती हैं ॥ १३ ॥

१०) 1 विपर्ययानव्यवसायसंशयान्. 2 मनुष्यः 3 पदार्थेषु 1 विपर्ययादीनेति. 5 P D चन्द्र. 6 निर्मलनेत्रो द्विधा चन्द्रं नावलोकंते, D निर्मलनेत्रं । २१ ) 1 ज्ञानम् | १२ ) 1 PD° स वित्त: 2 घूकस्य, D उलूकस्य । १३) 1D आवरणक्षयोपशमात् ज्ञानपर्ययाः 2 जन्मनोऽन्धस्य ।