________________

१७२ - धर्मरत्नाकरः -

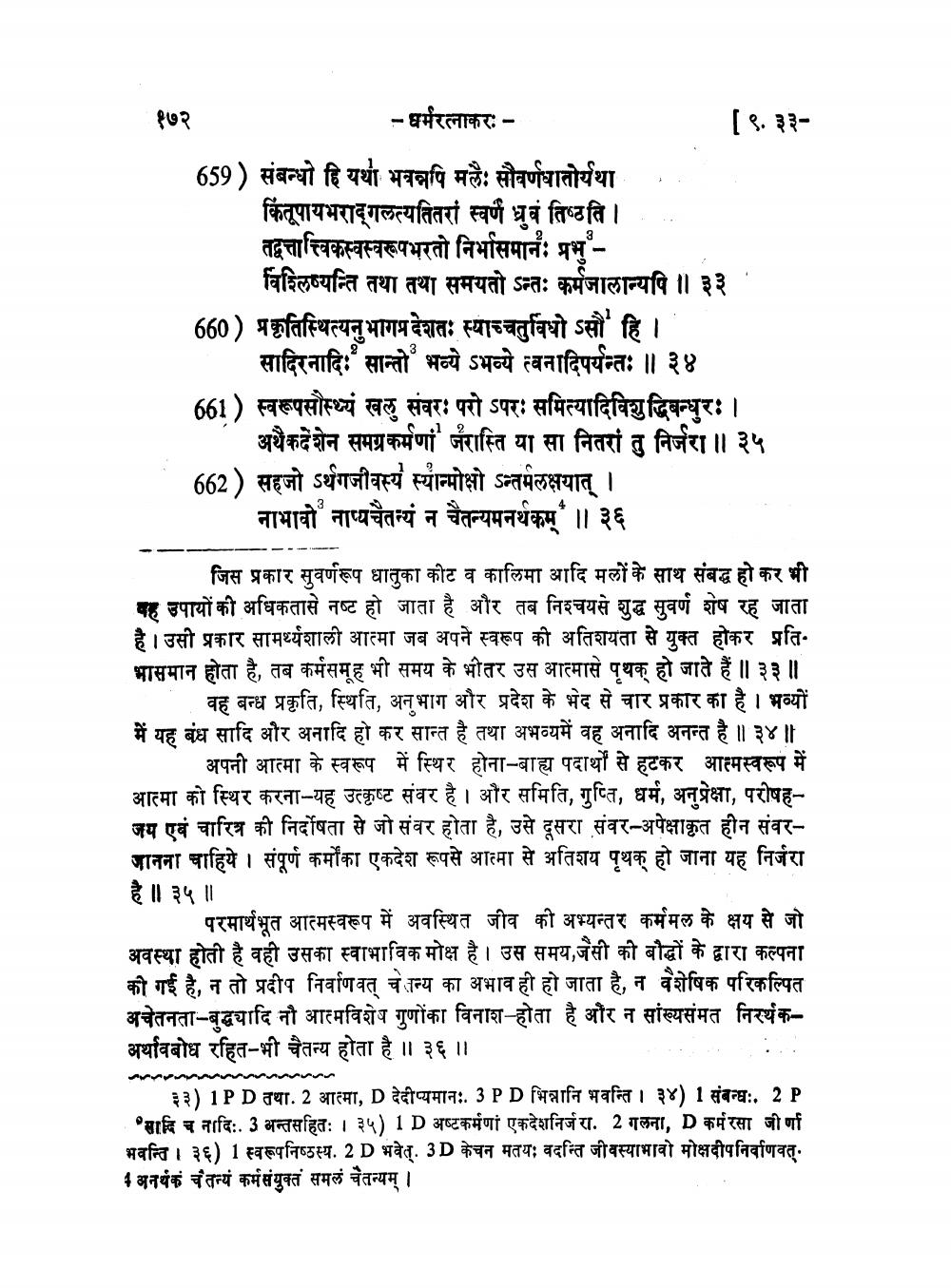

[ ९. ३३659 ) संबन्धो हि यथा भवन्नपि मलैः सौवर्णधातोर्यथा

किंतूपायभराद्गलत्यतितरां स्वर्ण ध्रुवं तिष्ठति । तद्वत्तात्त्विकस्वस्वरूपभरतो निर्भासमानः प्रभु

विश्लिष्यन्ति तथा तथा समयतो ऽन्तः कर्मजालान्यपि ॥ ३३ 660) प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशतः स्याच्चतुर्विधो ऽसौ हि ।

सादिरनादिः सान्तो भव्ये ऽभव्ये त्वनादिपर्यन्तः ॥ ३४ 661) स्वरूपसौस्थ्यं खलु संवरः परो ऽपरः समित्यादिविशुद्धिबन्धुरः ।

अथैकदेशेन समग्रकर्मणां जरास्ति या सा नितरां तु निर्जरा ॥ ३५ 662) सहजो ऽर्थगजीवस्य स्यान्मोक्षो ऽन्तर्मलक्षयात् ।

नाभावो नाप्यचैतन्यं न चैतन्यमनर्थकम् ॥ ३६

जिस प्रकार सुवर्णरूप धातुका कीट व कालिमा आदि मलों के साथ संबद्ध हो कर भी यह उपायों की अधिकतासे नष्ट हो जाता है और तब निश्चयसे शुद्ध सुवर्ण शेष रह जाता है। उसी प्रकार सामर्थ्यशाली आत्मा जब अपने स्वरूप की अतिशयता से युक्त होकर प्रति. भासमान होता है, तब कर्मसमूह भी समय के भीतर उस आत्मासे पृथक् हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है । भव्यों में यह बंध सादि और अनादि हो कर सान्त है तथा अभव्यमें वह अनादि अनन्त है ॥ ३४॥

____ अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना-बाह्य पदार्थों से हटकर आत्मस्वरूप में आत्मा को स्थिर करना-यह उत्कृष्ट संवर है । और समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परोषहजय एवं चारित्र की निर्दोषता से जो संवर होता है, उसे दूसरा संवर-अपेक्षाकृत हीन संवरजानना चाहिये । संपूर्ण कर्मों का एकदेश रूपसे आत्मा से अतिशय पृथक् हो जाना यह निर्जरा

परमार्थभूत आत्मस्वरूप में अवस्थित जीव की अभ्यन्तर कर्ममल के क्षय से जो अवस्था होती है वही उसका स्वाभाविक मोक्ष है। उस समय,जैसी को बौद्धों के द्वारा कल्पना की गई है, न तो प्रदीप निर्वाणवत् चेतन्य का अभाव ही हो जाता है, न वैशेषिक परिकल्पित अचेतनता-बुद्धयादि नौ आत्मविशेष गुणोंका विनाश होता है और न सांख्यसंमत निरर्थकअर्थावबोध रहित-भी चैतन्य होता है ॥ ३६ ।।

३३) 1P D तथा. 2 आत्मा, D देदीप्यमानः. 3 P D भिन्नानि भवन्ति । ३४) 1 संबन्धः. 2 P . सादि च नादि:. 3 अन्तसहितः । ३५) 1 D अष्टकर्मणां एकदेशनिर्जरा. 2 गलना, D कर्मरसा जीर्णा भवन्ति । ३६) 1 स्वरूपनिष्ठस्य. 2 D भवेत. 3D केचन मतयः वदन्ति जीवस्याभावो मोक्षदीपनिर्वाणवत. अनर्थक चैतन्यं कर्मसंयुक्तं समलं चैतन्यम् ।