________________

[६. ३९

१२२

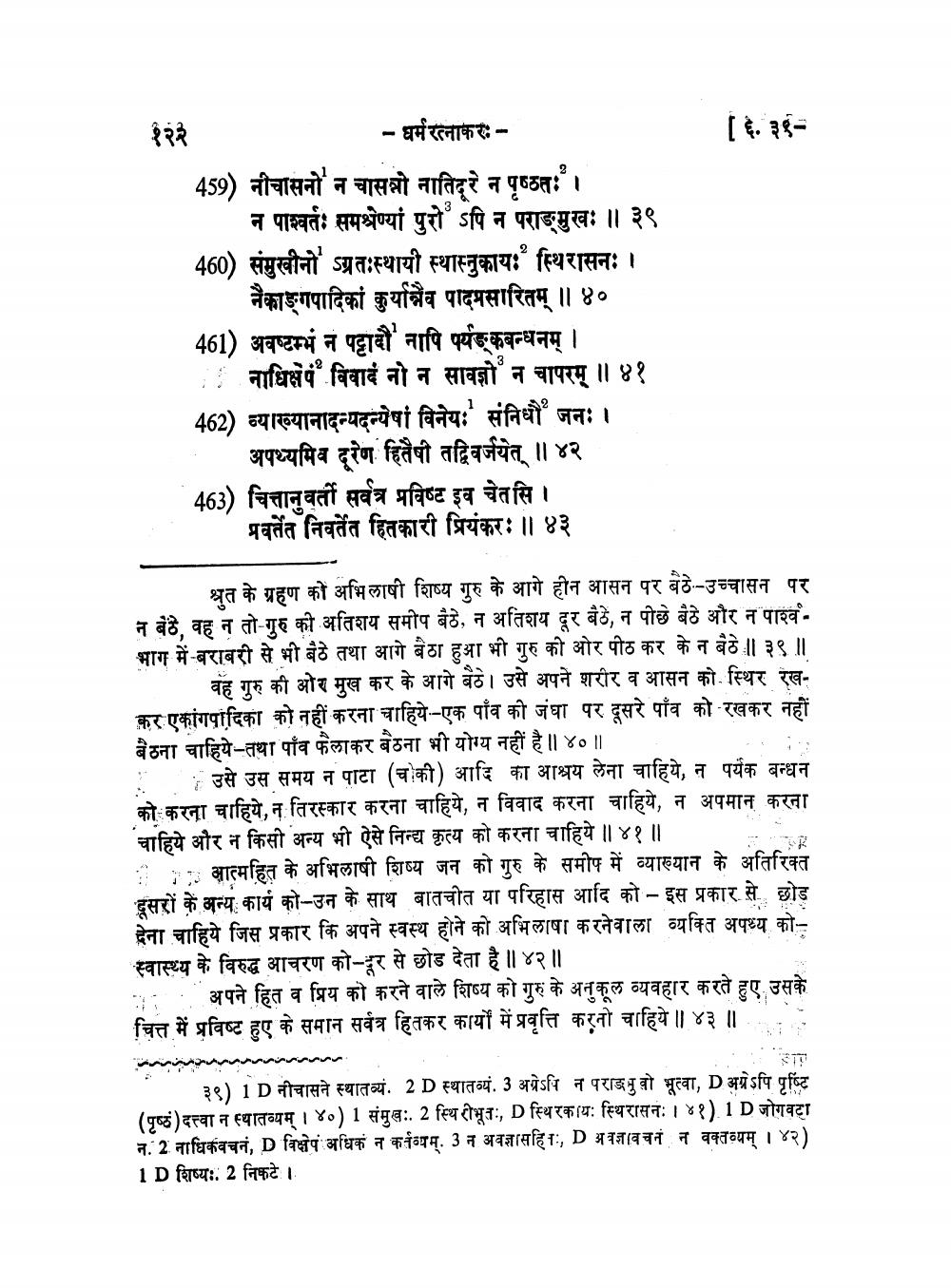

- धर्मरत्नाकर459) नीचासनो न चासनो नातिदूरे न पृष्ठतः । ___ न पाश्वर्तः समश्रेण्या पुरों ऽपि न पराङ्मुखः ॥ ३९ 460) संमुखीनो ऽग्रतःस्थायी स्थास्नुकायः स्थिरासनः ।

नैकाङ्गपादिकां कुर्यान्नैव पादप्रसारितम् ॥ ४० 461) अवष्टम्भं न पट्टादौ नापि पर्यङ्कबन्धनम् ।

. नाधिपं विवादं नो न सावज्ञो न चापरम् ॥ ४१ 462) व्याख्यानादन्यदन्येषां विनेयः' संनिधौं जनः ।

अपथ्यमिव दूरेण हितैषी तद्विवर्जयेत् ॥ ४२ 463) चित्तानुवर्ती सर्वत्र प्रविष्ट इव चेतसि ।

प्रवर्तेत निवर्तेत हितकारी प्रियंकरः॥ ४३

श्रुत के ग्रहण को अभिलाषी शिष्य गुरु के आगे हीन आसन पर बैठे-उच्चासन पर न बैठे, वह न तो-गुरु की अतिशय समीप बैठे, न अतिशय दूर बैठे, न पीछे बैठे और न पाश्वभाग में बराबरी से भी बैठे तथा आगे बैठा हुआ भी गुरु की ओर पीठ कर के न बैठे ॥ ३९ ॥

वह गुरु की ओर मुख कर के आगे बैठे। उसे अपने शरीर व आसन को स्थिर रखकर एकांगपादिका को नहीं करना चाहिये--एक पाँव की जंघा पर दूसरे पाँव को रखकर नहीं बैठना चाहिये-तथा पाँव फैलाकर बैठना भी योग्य नहीं है ॥ ४० ॥ . उसे उस समय न पाटा (चोकी) आदि का आश्रय लेना चाहिये, न पर्यंक बन्धन को करना चाहिये, न तिरस्कार करना चाहिये, न विवाद करना चाहिये, न अपमान करना चाहिये और न किसी अन्य भी ऐसे निन्द्य कृत्य को करना चाहिये ॥४१॥

: आत्महित के अभिलाषी शिष्य जन को गुरु के समीप में व्याख्यान के अतिरिक्त दूसरों के अन्य कार्य को-उन के साथ बातचीत या परिहास आदि को - इस प्रकार से छोड देना चाहिये जिस प्रकार कि अपने स्वस्थ होने को अभिलाषा करनेवाला व्यक्ति अपथ्य कोस्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण को-दूर से छोड देता है ॥ ४२ ॥ : अपने हित व प्रिय को करने वाले शिष्य को गुरु के अनुकूल व्यवहार करते हुए उसके चित्त में प्रविष्ट हुए के समान सर्वत्र हितकर कार्यों में प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

३९) 1 D नीचासने स्थातव्यं. 2 D स्थातव्यं. 3 अग्रेऽपि न पराङमु वो भूत्वा, D अग्रेऽपि पृष्टि (पृष्ठं)दत्त्वा न स्थातव्यम् । ४०) 1 संमुखः. 2 स्थिरीभूतः, D स्थिरकाय: स्थिरासनः । ४१) 1D जोगवटा न. 2 नाधिकवचनं, D विक्षेपं अधिकं न कर्तव्यम्. 3 न अवज्ञासहितः, D अवज्ञावचनं न वक्तव्यम् । ४२) 1 D शिष्यः. 2 निकटे ।