________________

११२

- धर्मं रत्नाकरः

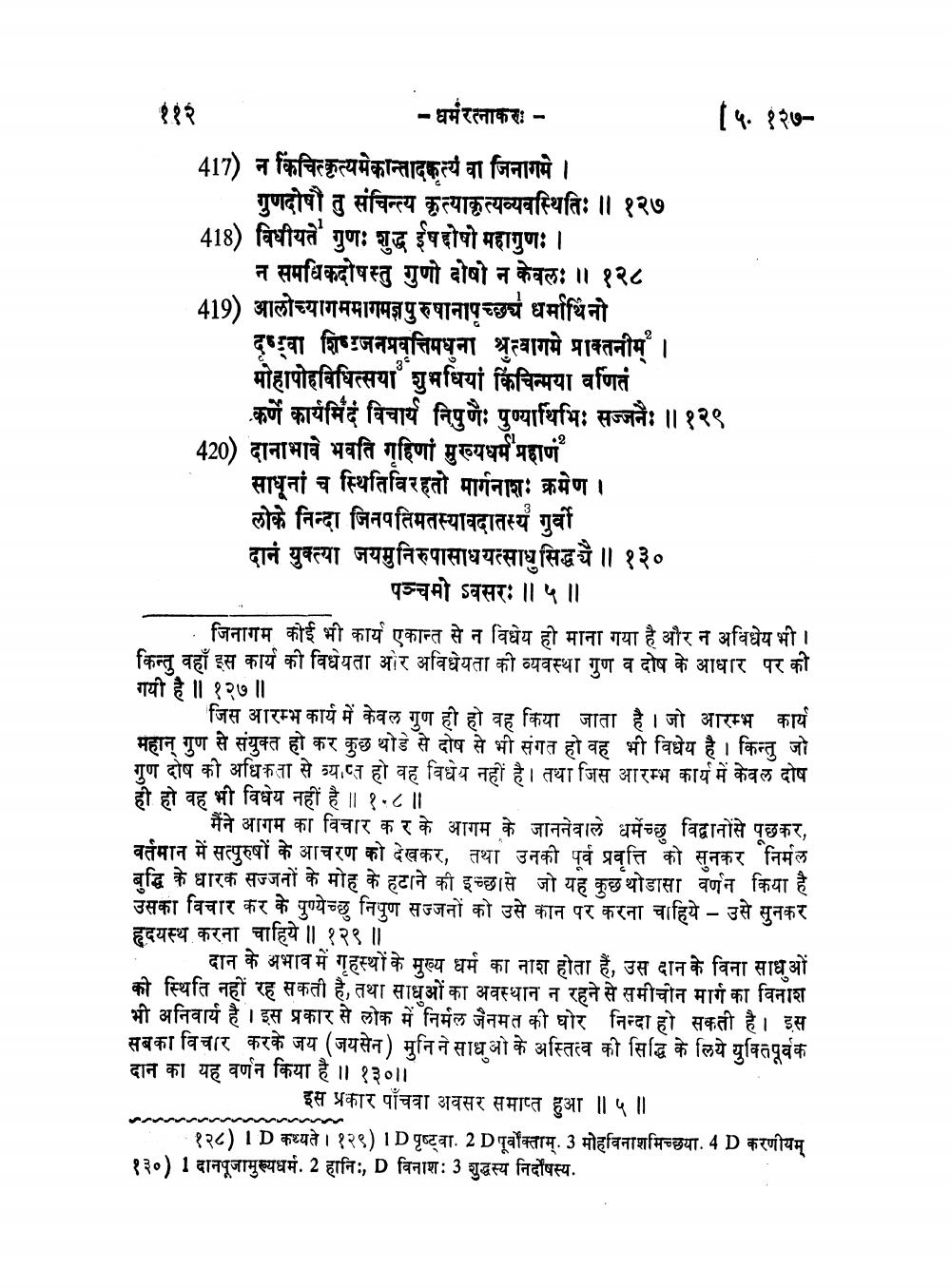

417) न किंचित्कृत्यमेकान्तादकृत्यं वा जिनागमे । गुणदोषौ तु संचिन्त्य कृत्याकृत्यव्यवस्थितिः ।। १२७ 418) विधीयते गुणः शुद्ध ईषदोषो महागुणः ।

1

न समधिकदोषस्तु गुणो दोषो न केवलः ।। १२८ 419) आलोच्यागममागमज्ञ पुरुषानापृच्छ्ये धर्मार्थिनो

[ ५.१२७

दृष्ट्वा शिष्टजनप्रवृत्तिमधुना श्रुत्वागमे प्राक्तनीम् । मोहापोहविधित्सया शुभधियां किंचिन्मया वर्णितं कर्णे कार्यमिदं विचार्य निपुणैः पुण्यार्थिभिः सज्जनैः ।। १२९ 420) दानाभावे भवति गृहिणां मुख्यधर्म' प्रहाणं' साधूनां च स्थितिविरहतो मार्गनाशः क्रमेण । लोके निन्दा जिनपतिमतस्यावदातस्य गुर्वी

2

दानं युक्त्या जयमुनिरुपासाधयत्साधु सिद्धयै ॥ १३० पञ्चमो ऽवसरः ॥ ५॥

जिनागम कोई भी कार्य एकान्त से न विधेय ही माना गया है और न अविधेय भी । किन्तु वहाँ इस कार्य की विधेयता ओर अविधेयता की व्यवस्था गुण व दोष के आधार पर की गयी है ॥ १२७ ॥

जिस आरम्भ कार्य में केवल गुण ही हो वह किया जाता है । जो आरम्भ कार्य महान् गुण से संयुक्त हो कर कुछ थोडे से दोष से भी संगत हो वह भी विधेय है । किन्तु जो गुण दोष अधिकता से व्याप्त हो वह विधेय नहीं है । तथा जिस आरम्भ कार्य में केवल दोष ही हो वह भी विधेय नहीं है ॥ १.८ ॥

मैंने आगम का विचार कर के आगम के जाननेवाले धर्मेच्छु विद्वानोंसे पूछकर, वर्तमान में सत्पुरुषों के आचरण को देखकर, तथा उनकी पूर्व प्रवृत्ति को सुनकर निर्मल बुद्धि के धारक सज्जनों के मोह के हटाने की इच्छा से जो यह कुछ थोडासा वर्णन किया है उसका विचार कर के पुण्येच्छु निपुण सज्जनों को उसे कान पर करना चाहिये - उसे सुनकर हृदयस्थ करना चाहिये ॥ १२९ ॥

दान 'अभाव में गृहस्थों के मुख्य धर्म का नाश होता हैं, उस दान के विना साधुओं की स्थिति नहीं रह सकती है, तथा साधुओं का अवस्थान न रहने से समीचीन मार्ग का विनाश भी अनिवार्य है । इस प्रकार से लोक में निर्मल जैनमत की घोर निन्दा हो सकती है। इस सबका विचार करके जय ( जयसेन) मुनि ने साधुओ के अस्तित्व की सिद्धि के लिये युक्तिपूर्वक दान का यह वर्णन किया है ॥ १३० ॥

इस प्रकार पाँचवा अवसर समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

m

१२८) 1 D कथ्यते । १२९ ) 1D पृष्ट्वा 2 D पूर्वोक्ताम्. 3 मोहविनाशमिच्छया. 4 D करणीयम् १३०) 1 दानपूजामुख्यधर्म 2 हानि:, D विनाश: 3 शुद्धस्य निर्दोषस्य.