________________

३४

- धर्मरत्नाकर:

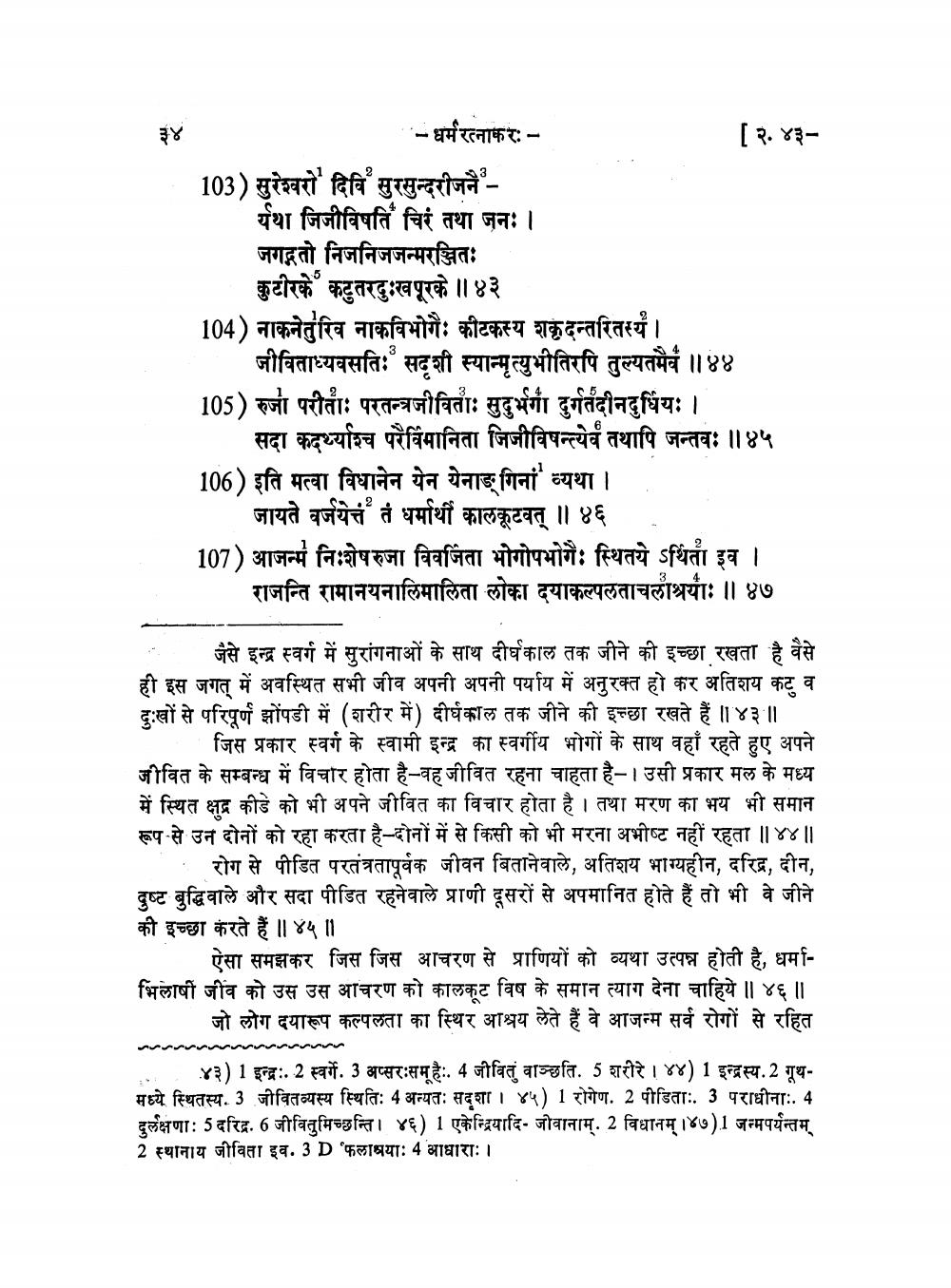

[२.४३103) सुरेश्वरो दिवि सुरसुन्दरीजनैं -

र्यथा जिजीविषति चिरं तथा जनः । जगद्गतो निजनिजजन्मरञ्जितः

कुटीरके कटुतरदुःखपूरके ॥ ४३ 104) नाकनेतुरिव नाकविभोगैः कीटकस्य शकृदन्तरितस्यं ।

जीविताध्यवसतिः सदृशी स्यान्मृत्युभीतिरपि तुल्यतमैवं ॥४४ 105) रुजा परीताः परतन्त्रजीविताः सुदुर्भगा दुर्गर्तदीनदुर्धियः ।

सदा कदाश्च परैर्विमानिता जिजीविषन्त्येवं तथापि जन्तवः ॥४५ 106) इति मत्वा विधानेन येन येना गिनां व्यथा ।

जायते वर्जयेत्तं तं धर्मार्थी कालकूटवत् ॥ ४६ 107) आजन्म निःशेषरुजा विवर्जिता भोगोपभोगैः स्थितये ऽथिता इव ।

राजन्ति रामानयनालिमालिता लोका दयाकल्पलताचलाश्रयाः ॥ ४७

- जैसे इन्द्र स्वर्ग में सुरांगनाओं के साथ दीर्घकाल तक जीने की इच्छा रखता है वैसे ही इस जगत् में अवस्थित सभी जीव अपनी अपनी पर्याय में अनुरक्त हो कर अतिशय कटु व दुःखों से परिपूर्ण झोंपडी में (शरीर में) दीर्घकाल तक जीने की इच्छा रखते हैं ।। ४३ ।।

जिस प्रकार स्वर्ग के स्वामी इन्द्र का स्वर्गीय भोगों के साथ वहाँ रहते हुए अपने जीवित के सम्बन्ध में विचार होता है-वह जीवित रहना चाहता है-। उसी प्रकार मल के मध्य में स्थित क्षुद्र कीडे को भी अपने जीवित का विचार होता है । तथा मरण का भय भी समान रूप से उन दोनों को रहा करता है-दोनों में से किसी को भी मरना अभीष्ट नहीं रहता ॥४४॥

- रोग से पीडित परतंत्रतापूर्वक जीवन बितानेवाले, अतिशय भाग्यहीन, दरिद्र, दीन, दुष्ट बुद्धिवाले और सदा पीडित रहनेवाले प्राणी दूसरों से अपमानित होते हैं तो भी वे जीने की इच्छा करते हैं ॥ ४५ ॥

ऐसा समझकर जिस जिस आचरण से प्राणियों को व्यथा उत्पन्न होती है, धर्माभिलाषी जीव को उस उस आचरण को कालकूट विष के समान त्याग देना चाहिये ॥ ४६ ।।

जो लोग दयारूप कल्पलता का स्थिर आश्रय लेते हैं वे आजन्म सर्व रोगों से रहित

... ४३) 1 इन्द्रः. 2 स्वर्गे. 3 अप्सरःसमू है:. 4 जीवितुं वाञ्छति. 5 शरीरे । ४४) 1 इन्द्रस्य.2 गूथमध्ये स्थितस्य.3 जीवितव्यस्य स्थिति: 4 अन्यतः सदशा। ४५) 1 रोगेण. 2 पीडिताः. 3 पराधीनाः. 4 दुर्लक्षणा: 5 दरिद्र. 6 जीवितुमिच्छन्ति। ४६) 1 एकेन्द्रियादि- जीवानाम्. 2 विधानम् ।४७)1 जन्मपर्यन्तम् 2 स्थानाय जीविता इव.3D 'फलाधया: 4 आधाराः ।