________________

आराधनासमुच्चयम् १४३

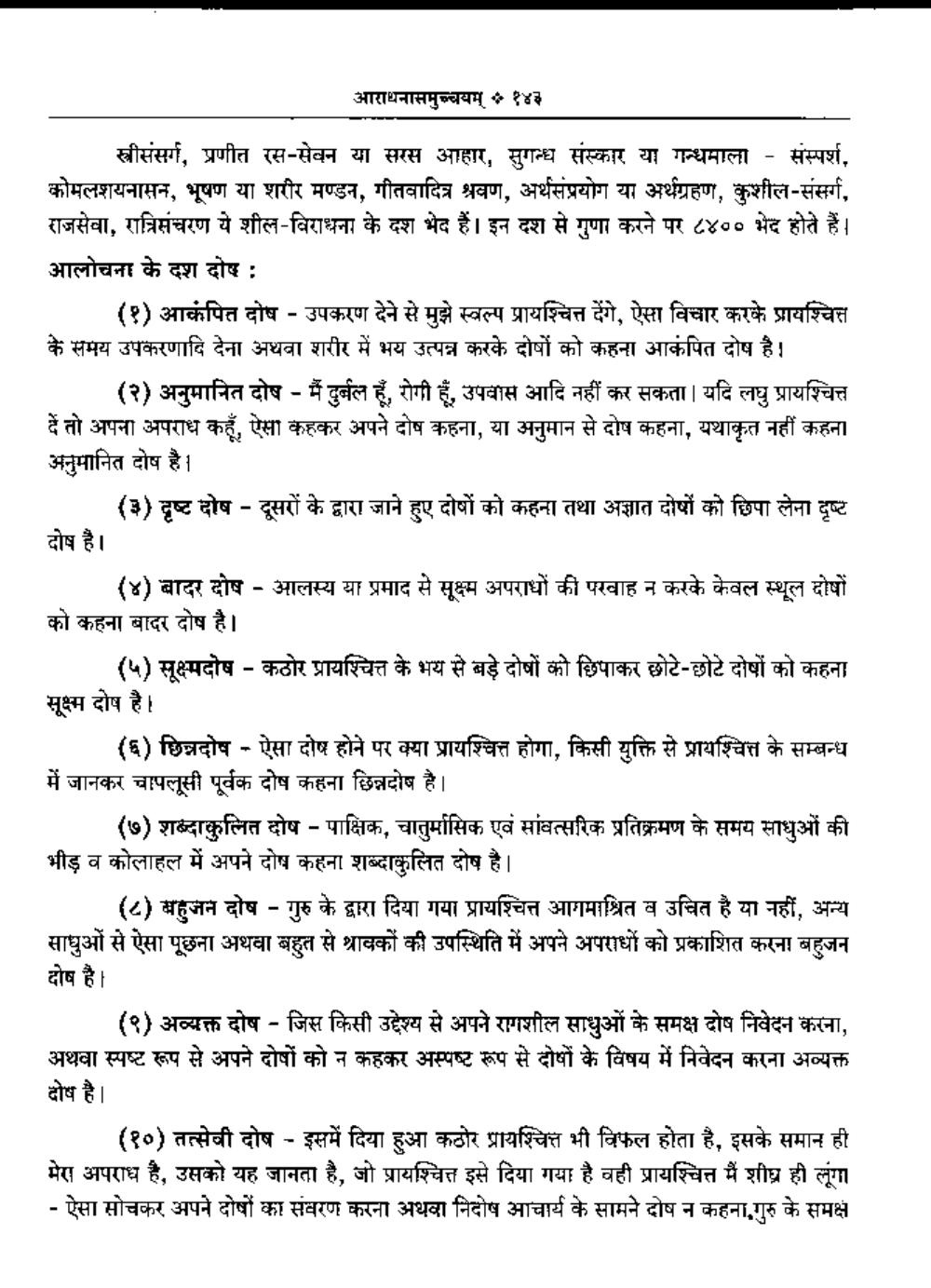

स्त्रीसंसर्ग, प्रणीत रस-सेवन या सरस आहार, सुगन्ध संस्कार या गन्धमाला - संस्पर्श, कोमलशयनासन, भूषण या शरीर मण्डन, गीतवादित्र श्रवण, अर्थसंप्रयोग या अर्थग्रहण, कुशील-संसर्ग, राजसेवा, रात्रिसंचरण ये शील-विराधना के दश भेद हैं। इन दश से गुणा करने पर ८४०० भेद होते हैं। आलोचना के दश दोष :

(१) आकंपित दोष - उपकरण देने से मुझे स्वल्प प्रायश्चित्त देंगे, ऐसा विचार करके प्रायश्चित्त के समय उपकरणादि देना अथवा शरीर में भय उत्पन्न करके दोषों को कहना आकंपित दोष है।

(२) अनुमानित दोष - मैं दुर्बल हूँ, रोगी हूँ, उपवास आदि नहीं कर सकता | यदि लघु प्रायश्चित्त दें तो अपना अपराध कहूँ, ऐसा कहकर अपने दोष कहना, या अनुमान से दोष कहना, यथाकृत नहीं कहना अनुमानित दोष है।

(३) दृष्ट दोष - दूसरों के द्वारा जाने हुए दोषों को कहना तथा अज्ञात दोषों को छिपा लेना दृष्ट दोष है।

(४) बादर दोष - आलस्य या प्रमाद से सूक्ष्म अपराधों की परवाह न करके केवल स्थूल दोषों को कहना बादर दोष है।

(५) सूक्ष्मदोष - कठोर प्रायश्चित्त के भय से बड़े दोषों को छिपाकर छोटे-छोटे दोषों को कहना सूक्ष्म दोष है।

(६) छिन्नदोष - ऐसा दोष होने पर क्या प्रायश्चित्त होगा, किसी युक्ति से प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में जानकर चापलूसी पूर्वक दोष कहना छिन्नदोष है।

(७) शब्दाकुलित दोष - पाक्षिक, चातुर्मासिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के समय साधुओं की भीड़ व कोलाहल में अपने दोष कहना शब्दाकुलित दोष है।

(८) बहुजन दोष - गुरु के द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त आगमाश्रित व उचित है या नहीं, अन्य साधुओं से ऐसा पूछना अथवा बहुत से श्रावकों की उपस्थिति में अपने अपराधों को प्रकाशित करना बहुजन दोष है।

(२) अव्यक्त दोष - जिस किसी उद्देश्य से अपने रागशील साधुओं के समक्ष दोष निवेदन करना, अथवा स्पष्ट रूप से अपने दोषों को न कहकर अस्पष्ट रूप से दोषों के विषय में निवेदन करना अव्यक्त दोष है।

(१०) तत्सेवी दोष - इसमें दिया हुआ कठोर प्रायश्चित्त भी विफल होता है, इसके समान ही मेस अपराध है, उसको यह जानता है, जो प्रायश्चित्त इसे दिया गया है वही प्रायश्चित्त मैं शीघ्र ही लूंगा - ऐसा सोचकर अपने दोषों का संवरण करना अथवा निदोष आचार्य के सामने दोष न कहना.गुरु के समक्ष