________________

आसनासार-१६०

तथा ण य सुण्णो अप्पसुद्धसम्भावे न च शून्य आत्मशुद्धसद्भावे आत्मनश्चिदात्मकस्य शुद्धो रागादिमलरहितः सद्भावोस्तिस्वभावः तस्मिन् आत्मशुद्धसद्भावे न च शून्यो ध्याता। नित्यानंदैकस्वभावं परमात्मतत्त्वं तत्र ननु जाग्रदवस्थः इत्यर्थः । यदुक्तम्

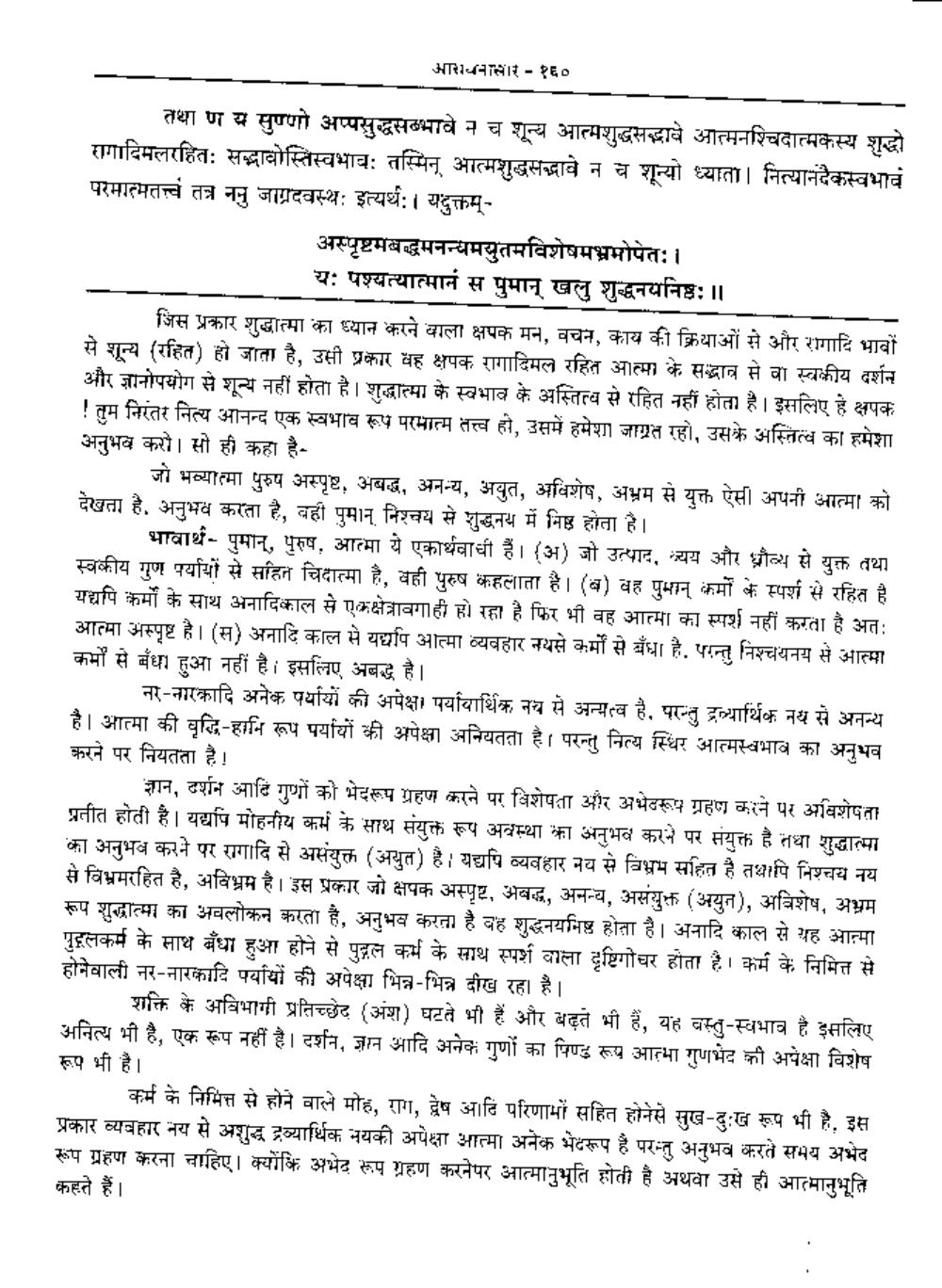

अस्पृष्टमबद्धमनन्यमयुतमविशेषमभ्रमोपेतः ।

यः पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः ।। जिस प्रकार शुद्धात्मा का ध्यान करने वाला क्षपक मन, वचन, काय की क्रियाओं से और रागादि भावों से शून्य (रहित) हो जाता है, उसी प्रकार वह क्षपक रागादिमल रहित आत्मा के सद्भाव से वा स्वकीय दर्शन

और ज्ञानोपयोग से शून्य नहीं होता है। शुद्धात्मा के स्वभाव के अस्तित्व से रहित नहीं होता है। इसलिए हे क्षपक ! तुम निरंतर नित्य आनन्द एक स्वभाव रूप परमात्म तत्त्व हो, उसमें हमेशा जाग्रत रहो, उसके अस्तित्व का हमेशा अनुभव करो। सो ही कहा है

जो भव्यात्मा पुरुष अस्पृष्ट, अबद्ध, अनन्य, अयुत, अविशेष, अभ्रम से युक्त ऐसा अपनी आत्मा को देखता है. अनुभव करता है, वहीं पुमान् निश्चय से शुद्धनय में निष्ठ होता है।

भावार्थ- पुमान्, पुरुष, आत्मा ये एकार्थवाची हैं। (अ) जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त तथा स्वकीय गुण पर्यायों से सहित चिदात्मा है, वही पुरुष कहलाता है। (ब) वह पुमान् कर्मों के स्पर्श से रहित है यद्यपि कर्मों के साथ अनादिकाल से एकक्षेत्रावगाही हो रहा है फिर भी वह आत्मा का स्पर्श नहीं करता है अत: आत्मा अस्पृष्ट है। (स) अनादि काल से यर्धाप आत्मा व्यवहार न्यसे कर्मों से बँधा है. परन्तु निश्चयनय से आत्मा कर्मों से बँधा हुआ नहीं है। इसलिए अबद्ध है।

नर-नारकादि अनेक पर्यायों की अपेक्षा पर्यावार्थिक नय से अन्यत्व है, परन्तु द्रव्यार्थिक नय से अनन्य है। आत्मा की वृद्धि-हानि रूप पर्यायों की अपेक्षा अनियतता है। परन्तु नित्य स्थिर आत्मस्वभाव का अनुभव करने पर नियतता है।

ज्ञान, दर्शन आदि गुणों को भेदरूप ग्रहण करने पर विशेषता और अभेटरूप ग्रहण करने पर अविशेषता प्रतीत होती है। यद्यपि मोहनीय कर्म के साथ संयुक्त रूप अवस्था का अनुभव करने पर संयुक्त है तथा शुद्धात्मा का अनुभव करने पर रागादि से असंयुक्त (अयुत) है। यद्यपि व्यवहार नय से विभ्रम सहित है तथापि निश्चय नय से विभ्रमरहित है, अविभ्रम है। इस प्रकार जो क्षपक अस्पृष्ट, अबद्ध, अनन्य, असंयुक्त (अयुन), अविशेष, अभ्रम रूप शुद्धात्मा का अवलोकन करता है, अनुभव करता है वह शुद्धनयनिष्ठ होता है। अनादि काल से यह आत्मा पुदलकर्म के साथ बँधा हुआ होने से पुट्ठल कर्म के साथ स्पर्श वाला दृष्टिगोचर होता है। कर्म के निमित्त से होनेवाली नर-नारकादि पर्यायों की अपेक्षा भिन्न-भिन्न दीख रहा है।

शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद {अंश) घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु-स्वभाव है इसलिए अनित्य भी है, एक रूप नहीं है। दर्शन, ज्ञान आदि अनेक गुणों का पिण्ड रूप आत्मा गुणभेद की अपेक्षा विशेष रूप भी है।

कर्म के निमित्त से होने वाले मोह, राग, द्वेष आटिं परिणामों सहित होनेसे सुख-दु:ख रूप भी है. इस प्रकार व्यवहार नय से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा आत्मा अनेक भेदरूप है परन्तु अनुभव करते समय अभेद रूप ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अभेद रूप ग्रहण करनेपर आत्मानुभूति होती है अथवा उसे ही आत्मानुभूति कहते हैं।