________________

आराधनासार - ६७

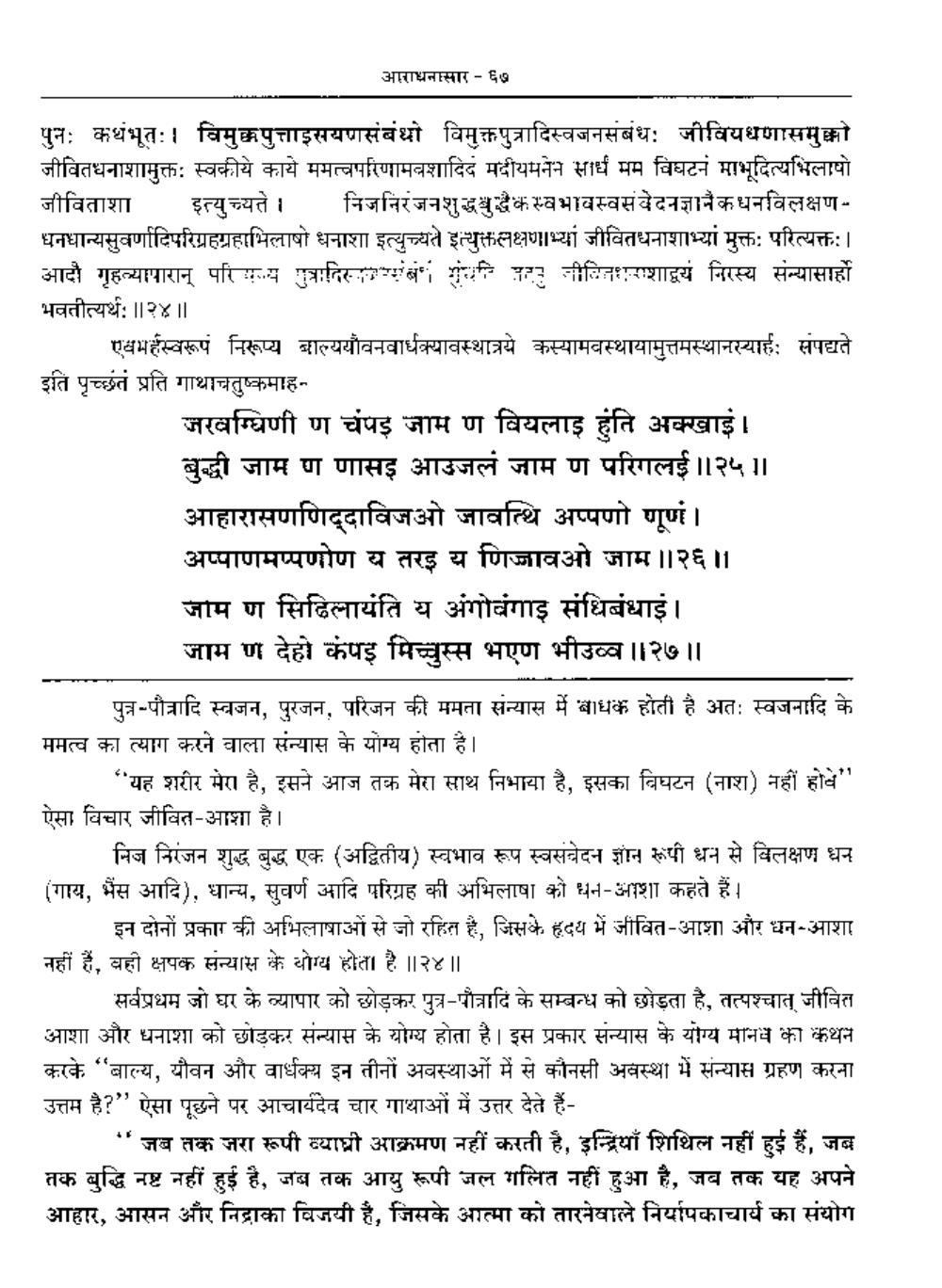

पुनः कथंभूतः। विमुक्कपुत्ताइसयणसंबंधो विमुक्तपुत्रादिस्वजनसंबंधः जीवियधणासमको जीवितधनाशामुक्तः स्वकीये काये ममत्त्वपरिणामवशादिदं मदीयमनेन साधू मम विघटनं माभूदित्यभिलाषो जीविताशा इत्युच्यते । निजनिर जनशुद्धबुद्धक स्वभावस्वसंवेदनज्ञानक धनविलक्षणधनधान्यसुवर्णादिपरिग्रहग्रहाभिलाषो धनाशा इत्युच्यते इत्युक्तलक्षणाभ्यां जीवितधनाशाभ्यां मुक्तः परित्यक्तः। आदौ गृहल्यापारान् परिशय पुत्रादिर गं ज र नीजिजशपशाद्वयं निरस्य संन्यासार्हो भवतीत्यर्थः ॥२४॥

___ एवमर्हस्वरूपं निरूप्य बाल्ययौवनवार्धक्यावस्थात्रये कस्यामवस्थायामुत्तमस्थानस्याह; संपद्यते इति पृच्छतं प्रति गाथाचतुष्कमाह

जरवग्धिणी ण चंपड़ जाम ण वियलाइ हुंति अक्खाई। बुद्धी जाम ण णासइ आउजलं जाम ण परिगलई ॥२५॥ आहारासणणिद्दाविजओ जावत्थि अप्पणो णूणं । अप्पाणमप्पणोण य तरइ य णिज्जावओ जाम ॥२६॥ जाम ण सिढिलायंति य अंगोवंगाइ संधिबंधाई।

जाम ण देहो कंपइ मिच्चुस्स भएण भीउव्व ।।२७ ।। पुत्र-पौत्रादि स्वजन, पुरजन, परिजन की ममता संन्यास में बाधक होती है अतः स्वजनादि के ममत्व का त्याग करने वाला संन्यास के योग्य होता है।

"यह शरीर मेरा है, इसने आज तक मेरा साथ निभाया है, इसका विघटन (नाश) नहीं हो" ऐसा विचार जीवित-आशा है।

निज निरंजन शुद्ध बुद्ध एक (अद्वितीय) स्वभाव रूप स्वसंवेदन ज्ञान रूपी धन से विलक्षण धन (गाय, भैंस आदि), धान्य, सुवर्ण आदि परिग्रह की अभिलाषा को धन-आशा कहते हैं।

इन दोनों प्रकार की अभिलाषाओं से जो रहित है, जिसके हृदय में जीवित-आशा और धन-आशा नहीं हैं, वही क्षपक संन्यास के योग्य होता है ।।२४ ।।

सर्वप्रथम जो घर के व्यापार को छोड़कर पुत्र-पौत्रादि के सम्बन्ध को छोड़ता है, तत्पश्चात् जीवित आशा और धनाशा को छोड़कर संन्यास के योग्य होता है। इस प्रकार संन्यास के योग्य मानव का कथन करके "बाल्य, यौवन और वार्धक्य इन तीनों अवस्थाओं में से कौनसी अवस्था में संन्यास ग्रहण करना उत्तम है?" ऐसा पूछने पर आचार्यदेव चार गाथाओं में उत्तर देते हैं

"जब तक जरा रूपी व्याघ्री आक्रमण नहीं करती हैं, इन्द्रियाँ शिथिल नहीं हुई हैं, जब तक बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, जब तक आयु रूपी जल गलित नहीं हुआ है, जब तक यह अपने आहार, आसन और निद्राका विजयी है, जिसके आत्मा को तारनेवाले निर्यापकाचार्य का संयोग