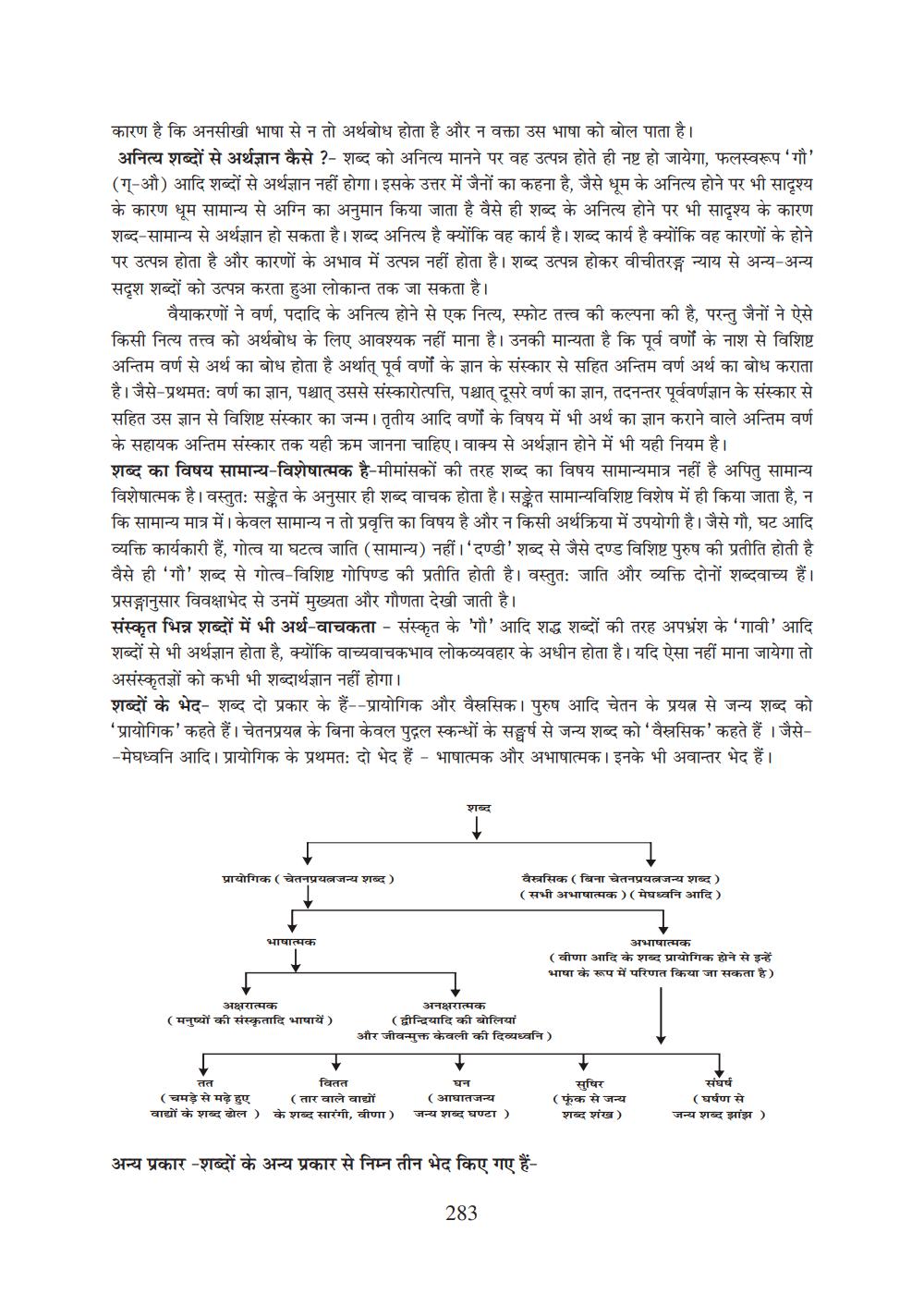

________________ कारण है कि अनसीखी भाषा से न तो अर्थबोध होता है और न वक्ता उस भाषा को बोल पाता है। अनित्य शब्दों से अर्थज्ञान कैसे?- शब्द को अनित्य मानने पर वह उत्पन्न होते ही नष्ट हो जायेगा, फलस्वरूप 'गौ' (ग्-औ) आदि शब्दों से अर्थज्ञान नहीं होगा। इसके उत्तर में जैनों का कहना है, जैसे धूम के अनित्य होने पर भी सादृश्य के कारण धूम सामान्य से अग्नि का अनुमान किया जाता है वैसे ही शब्द के अनित्य होने पर भी सादृश्य के कारण शब्द-सामान्य से अर्थज्ञान हो सकता है। शब्द अनित्य है क्योंकि वह कार्य है। शब्द कार्य है क्योंकि वह कारणों के होने पर उत्पन्न होता है और कारणों के अभाव में उत्पन्न नहीं होता है। शब्द उत्पन्न होकर वीचीतरङ्ग न्याय से अन्य-अन्य सदृश शब्दों को उत्पन्न करता हुआ लोकान्त तक जा सकता है। वैयाकरणों ने वर्ण, पदादि के अनित्य होने से एक नित्य, स्फोट तत्त्व की कल्पना की है, परन्तु जैनों ने ऐसे किसी नित्य तत्त्व को अर्थबोध के लिए आवश्यक नहीं माना है। उनकी मान्यता है कि पूर्व वणों के नाश से विशिष्ट अन्तिम वर्ण से अर्थ का बोध होता है अर्थात् पूर्व वर्गों के ज्ञान के संस्कार से सहित अन्तिम वर्ण अर्थ का बोध कराता है। जैसे-प्रथमतः वर्ण का ज्ञान, पश्चात् उससे संस्कारोत्पत्ति, पश्चात् दूसरे वर्ण का ज्ञान, तदनन्तर पूर्ववर्णज्ञान के संस्कार से सहित उस ज्ञान से विशिष्ट संस्कार का जन्म। तृतीय आदि वर्गों के विषय में भी अर्थ का ज्ञान कराने वाले अन्तिम वर्ण के सहायक अन्तिम संस्कार तक यही क्रम जानना चाहिए। वाक्य से अर्थज्ञान होने में भी यही नियम है। शब्द का विषय सामान्य-विशेषात्मक है-मीमांसकों की तरह शब्द का विषय सामान्यमात्र नहीं है अपितु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तुतः सङ्केत के अनुसार ही शब्द वाचक होता है। सङ्केत सामान्यविशिष्ट विशेष में ही किया जाता है, न कि सामान्य मात्र में / केवल सामान्य न तो प्रवृत्ति का विषय है और न किसी अर्थक्रिया में उपयोगी है। जैसे गौ, घट आदि व्यक्ति कार्यकारी हैं, गोत्व या घटत्व जाति (सामान्य) नहीं। 'दण्डी' शब्द से जैसे दण्ड विशिष्ट पुरुष की प्रतीति होती है वैसे ही 'गौ' शब्द से गोत्व-विशिष्ट गोपिण्ड की प्रतीति होती है। वस्तुत: जाति और व्यक्ति दोनों शब्दवाच्य हैं। प्रसङ्गानुसार विवक्षाभेद से उनमें मुख्यता और गौणता देखी जाती है। संस्कृत भिन्न शब्दों में भी अर्थ-वाचकता - संस्कृत के 'गौ' आदि शद्ध शब्दों की तरह अपभ्रंश के 'गावी' आदि शब्दों से भी अर्थज्ञान होता है, क्योंकि वाच्यवाचकभाव लोकव्यवहार के अधीन होता है। यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो असंस्कृतज्ञों को कभी भी शब्दार्थज्ञान नहीं होगा। शब्दों के भेद- शब्द दो प्रकार के हैं--प्रायोगिक और वैस्रसिक। पुरुष आदि चेतन के प्रयत्न से जन्य शब्द को 'प्रायोगिक' कहते हैं। चेतनप्रयत्न के बिना केवल पुद्गल स्कन्धों के सङ्घर्ष से जन्य शब्द को 'वैस्रसिक' कहते हैं / जैसे-मेघध्वनि आदि। प्रायोगिक के प्रथमतः दो भेद हैं - भाषात्मक और अभाषात्मक। इनके भी अवान्तर भेद हैं। शब्द प्रायोगिक (चेतनप्रयत्नजन्य शब्द) वैस्त्रसिक (बिना चेतनप्रयत्नजन्य शब्द) (सभी अभाषात्मक)(मेघध्वनि आदि) अभाषात्मक (वीणा आदि के शब्द प्रायोगिक होने से इन्हें भाषा के रूप में परिणत किया जा सकता है) अक्षरात्मक (मनुष्यों की संस्कृतादि भाषायें) अनक्षरात्मक (द्वीन्दियादि की बोलियां और जीवन्मुक्त केवली की दिव्यध्वनि) तत वितत घन (चमड़े से मढ़े हुए (तार वाले वाद्यों (आघातजन्य वाद्यों के शब्द ढोल ) के शब्द सारंगी, वीणा) जन्य शब्द घण्टा ) सुषिर (फूंक से जन्य शब्द शंख) संघर्ष (घर्षण से जन्य शब्द झांझ ) अन्य प्रकार -शब्दों के अन्य प्रकार से निम्न तीन भेद किए गए हैं 283