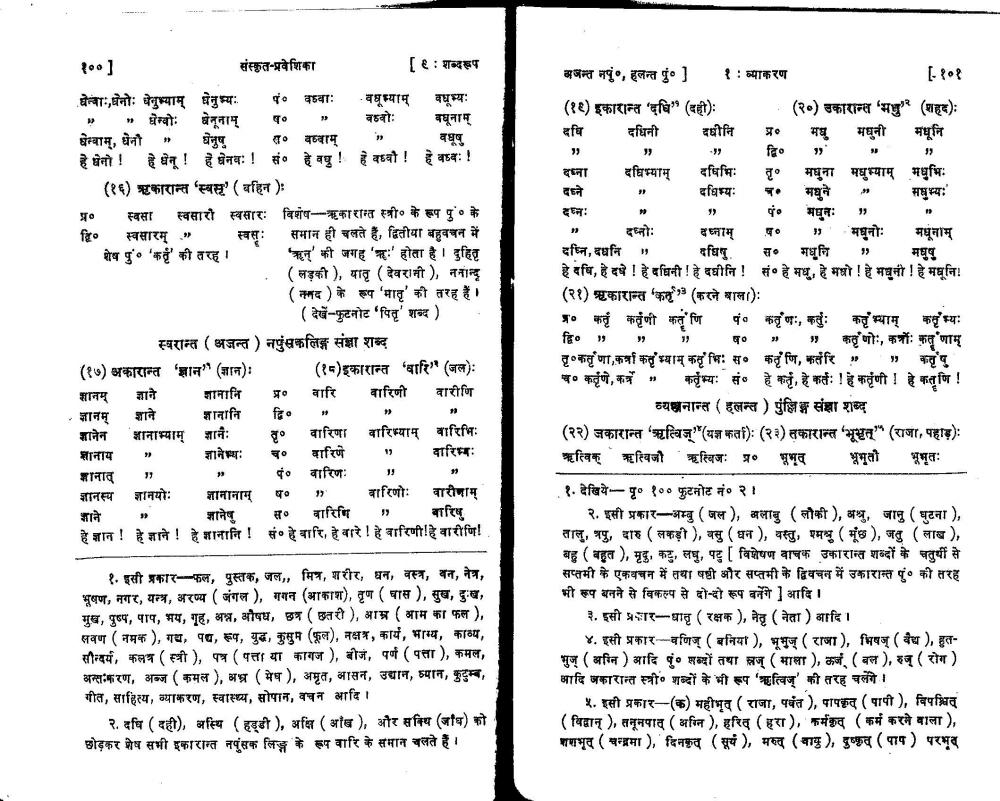

________________ अजन्त नपुं०, हलन्त पुं०] 1: व्याकरण [.101 (19) इकारान्त 'दधि" (दही): (20) उकारान्त 'भक्षु (शहद); दधि दधिनी दधीनि प्र. मधु मधुनी मधूनि 10.] संस्कृत-प्रवेशिका [6: शब्दरूप धेन्वाः,धेनोः धेनुभ्याम् धेनुभ्यः. पं० वध्वाः वधूभ्याम् वधूभ्यः " . धेन्वोः धेनूनाम् प० वोः बधूनाम् धेन्वाम्, धेनौ , धेनुष स. वध्वाम् वधूषु हे धेनो! हे धेनू ! हे धेनवः! सं० हे वधु ! हे वध्वौ ! हे वध्वः ! (16) ऋकारान्त स्वस्' (बहिन ) प्र० स्वसा स्वसारी स्वसारः विशेष-ऋकारान्त स्त्री के रूप पुके दि० स्वसारम् " स्वसः समान ही चलते हैं, द्वितीया बहुवचन में शेष पुं० 'कहूं' की तरह। 'ऋन्' की जगह '' होता है / दुहित . (लड़की), यातृ ( देवरानी), ननान्दृ (नगद) के रूप 'मातृ' की तरह हैं। ( देखें-फुटनोट 'पितृ' शब्द) स्वरान्त ( अजन्त ) नपुंसकलिङ्ग संज्ञा शब्द (17) अकारान्त 'ज्ञान" (ज्ञान) (१८)इकारान्त 'पारि" (जल): शानम् ज्ञाने ज्ञानानि प्र. वारि वारिणी वारीणि * ज्ञानम् शाने ज्ञानानि द्वि० ज्ञानेन 'शानाभ्याम् शानः तृ. वारिणा वारिभ्याम् वारिभिः ज्ञानाय ज्ञानेभ्यः . वारिणे " वारिम्पः - पं० वारिणः // ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम् प० " बारिणोः वारीणाम् शाने ज्ञानेषु स. वारिणि बारिषु हे ज्ञान ! हे ज्ञाने! हे ज्ञानानि ! सं० हे वारि, हे वारे ! हे वारिणी!हे वारीणि! दप्ना दधिभ्याम् दधिभिः तृ० मधुना मधुभ्याम् मधुभिः दघ्ने दधिभ्यः . मधुने - मधुभ्यः' दनः . . पं० मधुनः . - दनोः दनाम् प० " मधुनोः मधूनाम् दनि, दधनि दधिषु स. मधुनि " मधुषु / हे दषि, हे दधे ! हे दधिनी ! हे दधीनि! सं हे मधु, हे मधो ! हे मधुनी ! हे मधूनि! (21) ऋकारान्त 'क' (करने वाला): प्र. कर्तृ कर्तृणी कणि पं० कर्तृणः, कर्तुः कर्तृभ्याम् कर्तृभ्यः द्वि० " " " 0 " कर्तृणोः, कोंः कतृणाम् तृ कर्तृणा,कर्म कर्तृभ्याम् कर्तृभिः स. कर्तृणि, कर्तरि " " कर्तृषु च० कर्तृणे, कः // कर्तृभ्यः सं० हे कर्तृ, हे कर्तः ! हे कर्तृणी! हे कतृणि ! व्यखानान्त ( हलन्त ) पुंलिङ्ग संज्ञा शब्द (22) जकारान्त 'ऋत्विज्"(यज्ञ कर्ता): (23) सकारान्त 'भूभृत्" (राजा, पहा): ऋत्विक् ऋत्विजो ऋत्विजः प्र. भूभृत् भूभूती भूभृतः . 1. देखिये-पृ० 100 फुटनोट नं० 2 / 2. इसी प्रकार-अम्बु (जल), अलाबु (लौकी), अश्रु, जानु (घुटना), तालु, पु, दारु (लकड़ी), वसु (धन), वस्तु, श्मश्रु (मूंछ), जतु (लाख), बहु (बहुत), मृदु, कटु, लघु, पटु [ विशेषण वाचक उकारान्त शब्दों के चतुर्थी से सप्तमी के एकवचन में तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में उकारान्त पुं० की तरह भी रूप बनने से विकल्प से दो-दो रूप बनेंगे ] आदि। 3. इसी प्रकार-धातृ ( रक्षक), नेतृ (नेता) आदि / 4. इसी प्रकार वणिज् (बनिया ), भूभुज् ( राजा), भिषज् (वैद्य ), हुतभुज् (अग्नि) आदि पुं० शब्दों तथा लज् (माला), कर्ज (बल), रुज् (रोग) आदि अकारान्त स्त्री० शब्दों के भी रूप 'ऋत्विज्' की तरह चलेंगे। 5. इसी प्रकार-(क) महीभूत ( राजा, पर्वत), पापकर (पापी), विपश्चित (विद्वान् ), तनूमपात (अग्नि), हरित (हरा), कर्मकृत् (कर्म करने वाला), पाणभूत (चन्द्रमा ), दिनकृत (सूर्य), मरुत् (वायु), दुष्कृत (पाप) परभूत 1. इसी प्रकार फल, पुस्तक, जल,, मित्र, शरीर, धन, वस्त्र, वन, नेत्र, भूषण, नगर, यन्त्र, अरण्य ( जंगल), गगन (आकाश), तृण (पास), सुख, दुःख, मुख, पुष्प, पाप, भय, गृह, अन्न, औषध, छत्र (छतरी), आम्र ( आम का फल ), लवण (नमक), गव, पद्य, रूप, युद्ध, कुसुम (फूल), नक्षत्र, कार्य, भाग्य, काव्य, सौन्वर्य, कलत्र (स्त्री), पत्र (पत्ता या कागज), बीज, पर्ण (पत्ता), कमल, अन्समारण, अब्ज (कमल), अन्न (मेघ), अमृत, आसन, उद्यान, ध्यान, कुटुम्ब, गीत, साहित्य, व्याकरण, स्वास्थ्य, सोपान, वचन आदि / 2. दधि (दही), अस्थि (हड्डी), अक्षि (ख), और सक्यि (जांघ) को छोड़कर शेष सभी इकारान्त नपुंसक लिङ्ग के रूप वारि के समान चलते हैं।