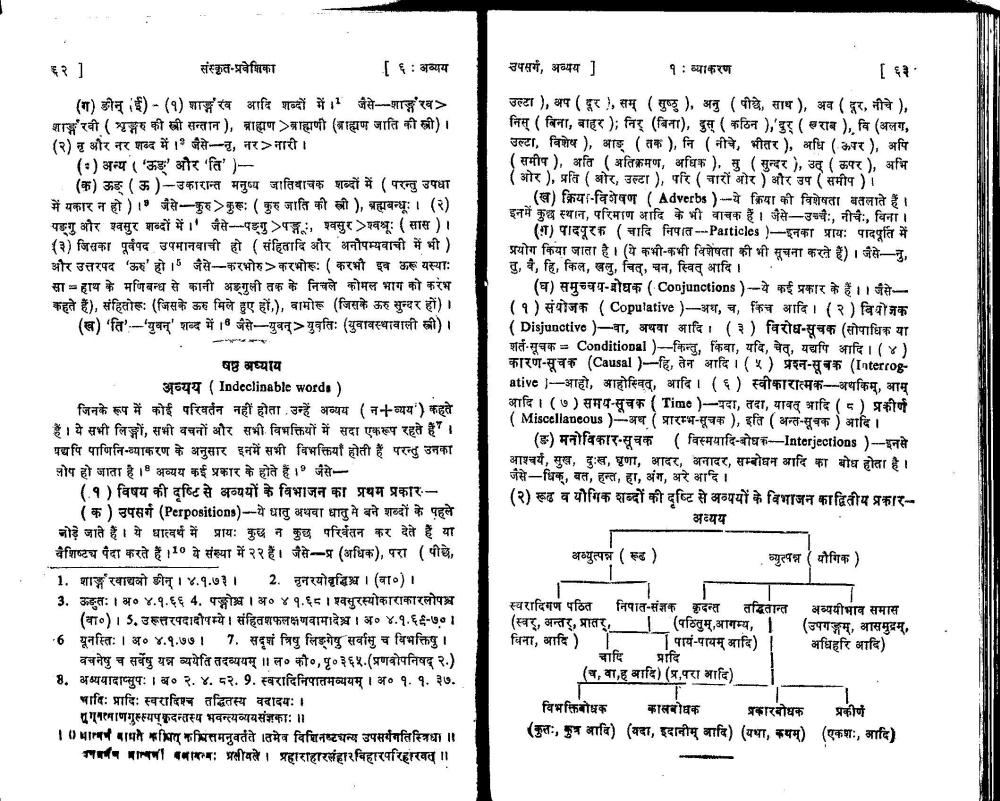

________________ संस्कृत-प्रवेशिका [6: अव्यय (ग) डौन् ।ई)-(१) शाङ्गरव आदि शब्दों में। जैसे-शाङ्गरव> शायरवी (शृङ्गर की स्त्री सन्तान), ब्राह्मण ब्राह्मणी (ब्राह्मण जाति की स्त्री) / (2) न और नर शब्द में। जैसे-नु, नर नारी। (0) अन्य ( 'ऊ' और 'ति' ) (क) ऊ (ऊ)-उकारान्त मनुष्य जातिवाचक शब्दों में (परन्तु उपधा में यकार न हो)। जैसे-कुरु कुरूः (कुरु जाति की स्त्री), ब्रह्मबन्धः / (2) पङगु और श्वसुर शब्दों में / ' जैसे-पगुपङ्ग, श्वसुर वधूः (सास)। (3) जिसका पूर्वपद उपमानवाची हो (संहितादि और अनौपम्यवाची में भी) और उत्तरपद 'कर' हो। जैसे-करभोरु>करभोरू: ( करभी इव करू यस्याः सा-हाथ के मणिबन्ध से कानी अगुली तक के निचले कोमल भाग को करंभ कहते हैं), संहितोरू: (जिसके ऊरु मिले हुए हों,), वामोरू (जिसके ऊरु सुन्दर हों)। (ख) 'ति'.-'युवन्' शब्द में। जैसे-युवन् >युवतिः (युवावस्थावाली स्त्री)। उपसर्ग, अव्यय ] 1: व्याकरण उल्टा ), अप (दूर), सम् ( सुष्ठु), अनु (पीछे, साथ), अव (दूर, नीचे ), निस् (बिना, बाहर); निर (बिना), दुस ( कठिन),'दुर (राब), वि (अलग, उल्टा, विशेष ), आङ् (तक), नि (नीचे, भीतर), अधि (कपर), अपि (समीप), अति ( अतिक्रमण, अधिक), सु (सुन्दर), उत् ( ऊपर), अभि (ओर ), प्रति ( ओर, उल्टा), परि (चारों ओर ) और उप ( समीप ) / (ख) क्रिया-विशेषण (Adverbs)-ये क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। इनमें कुछ स्थान, परिमाण आदि के भी वाचक हैं। जैसे-उपवः, नीचः, बिना। (ग) पादपूरक (चादि निपात---Particles )-इनका प्रायः पादपूर्ति में प्रयोग किया जाता है। (ये कभी-कभी विशेषता की भी सूचना करते है)। जैसे-नु, तु, वै, हि, किल, खलु, चित्, चन, स्वित् आदि / / (घ) समुच्चय-बोधक (Conjunctions)-ये कई प्रकार के हैं। / जैसे(१)संयोजक (Copulative)-अथ, च, किंच आदि / (२)वियोजक ( Disjunctive)-वा, अथवा आदि। (3) विरोध-सूचक (सोपाधिक या शर्त-सूचक = Conditional )-किन्तु, किंवा, यदि, चेत्, यद्यपि आदि / (4) कारण-सूचक (Causal )-हि, तेन आदि / (5) प्रश्न-सूचक (Interrogative)-आहो, आहोस्वित, आदि। (6) स्वीकारात्मक-अपकिम्, आम् आदि / (7) समय-सूचक ( Time)-पदा, तदा, यावत् आदि (1) प्रकीर्ण (Miscellaneous)--अथ (प्रारम्भ-सूचक), इति ( अन्त-सूचक) आदि / (क) मनोविकार-सूचक ( विस्मयादि-बोधक-Interjections )-इनसे आश्चर्य, सुख, दुःख, घृणा, आदर, अनादर, सम्बोधन आदि का बोध होता है। जैसे-धिक, बत, हन्त, हा, अंग, अरे आदि / (2) रूढ व यौगिक शब्दों की दृष्टि से अव्ययों के विभाजन काद्वितीय प्रकार अव्यय षष्ठ अध्याय अव्यय ( Indeclinable words) जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय (न+व्यय) कहते हैं। ये सभी लिङ्गों, सभी वचनों और सभी विभक्तियों में सदा एकरूप रहते हैं। पद्यपि पाणिनि-व्याकरण के अनुसार इनमें सभी विभक्तियाँ होती हैं परन्तु उनका लोप हो जाता है। अव्यय कई प्रकार के होते हैं। जैसे (1) विषय की दृष्टि से अव्ययों के विभाजन का प्रथम प्रकार: (क) उपसर्ग (Perpositions)-ये धातु अथवा धातु मे बने शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं। ये धात्वर्थ में प्रायः कुछ न कुछ परिर्वतन कर देते हैं या वैशिष्टय पैदा करते हैं। ये संख्या में 22 हैं। जैसे- (अधिक), परा (पीछे, 1. शाङ्गरवाद्यत्रो छीन् / 4.1.73 / 2. नृनरयोवृद्धिश्च / (बा०) / 3. ऊकुतः / अ० 4.1.66 4. पङ्गोश्च / अ० 41.68 / श्वसुरस्योकाराकारलोपन (वा०)। 5. उत्तरपदादौपम्ये। संहितशफलक्षणवामादेव / अ० 4.1.66-70 / 6 यूनस्तिः / अ०४.१.७७। 7. सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिः / ___ वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययेति तदव्ययम् ॥ल. कौ०, पृ०३६५.(प्रणवोपनिषद् 2.) 8. अध्ययादाप्सुपः / ब०२. 4. 82.1. स्वरादिनिपातमव्ययम् / अ० 1.1.37. पादिः प्रादिः स्वरादिश्च तद्धितस्य वदादयः / गमरमाणगुहल्यप्कदन्तस्य भवन्त्यव्ययसंज्ञकाः // 10भाव बामो कवि कश्रितमनुवर्तते ।तमेव विशिनष्टयन्य उपसर्गगतिस्त्रिधा / / ग मावली बनावमा प्रतीवले / प्रहाराहारलंहारविहारपरिहारवत् / / अव्युत्पन्न ( रूढ) . व्युत्पन्न ( यौगिक) स्वरादिगणं पठित निपात-संज्ञक कृदन्त तद्धितान्त (स्वर, अन्तर्, प्रातर, (पठितुम्,आगम्य, I अव्ययीभाव समास (उपगङ्गम, आसमुद्रम्, . चादि प्रादि (च, वा,ह बादि) (प्र.परा आदि) विभक्तिबोधक कालबोधक प्रकारबोधक प्रकीर्ण (कुत्तः, कुत्र आदि) (यदा, इदानीम् आदि) (यथा, कथम्) (एकशः, आदि) -