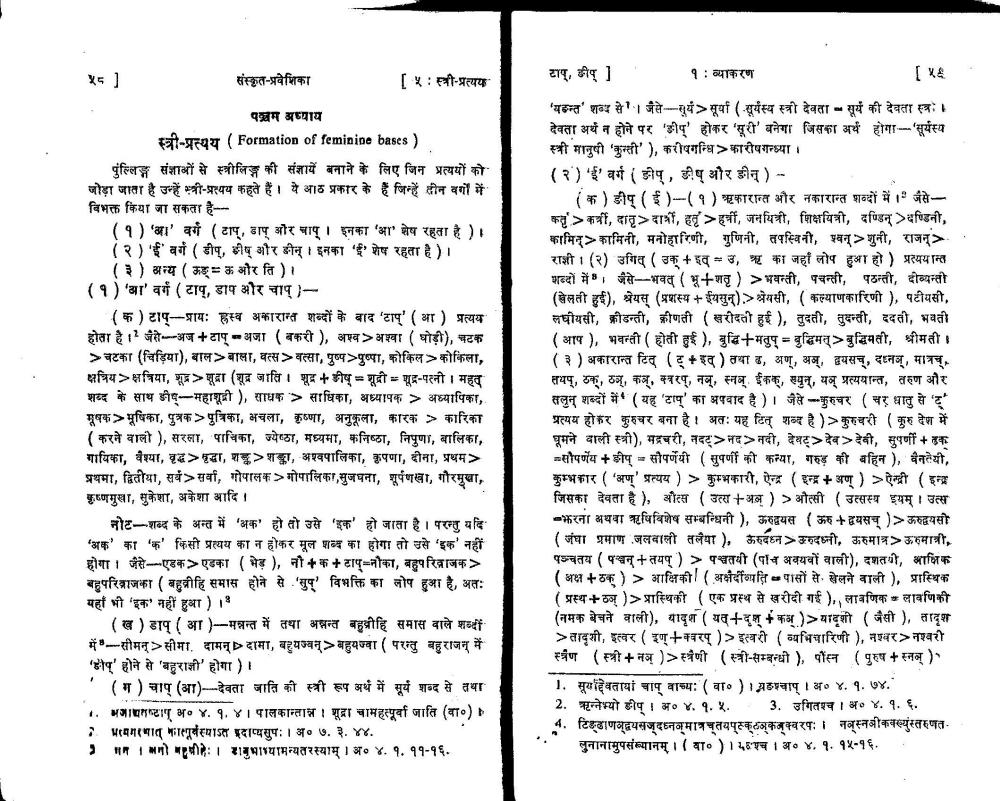

________________ 58 ] संस्कृत-प्रवेशिका टाप, की ] [5: स्त्री-प्रत्यय 1: व्याकरण पञ्चम अध्याय स्त्री-प्रत्यय ( Formation of feminine bases) पुल्लिङ्ग संज्ञाओं से स्त्रीलिङ्ग की संज्ञायें बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें स्त्री-प्रत्यय कहते हैं। ये आठ प्रकार के हैं जिन्हें दीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है (1) 'बा' वर्ग (टाप, डाप और चाप् / इनका 'आ' शेष रहता है)। (2) 'ई' वर्ग ( डीप्, की और डीन् / इनका 'ई' शेष रहता है ) / (3) अन्य (अङ्- ऊ और ति)। (1) 'आ' वर्ग (टाप, डाप और चाप् ) (क) टाप-प्रायः ह्रस्व अकारान्त शब्दों के बाद 'टाप्' (आ) प्रत्यय होता है। जैसे--अज + टाप् - अजा (बकरी), अश्व > अश्वा (घोड़ी), चटक >चटका (चिड़िया), बाल >बाला, वत्स>वत्सा, पुष्प>पुष्पा, कोकिल > कोकिला, क्षत्रिय क्षत्रिया, शूद्र> सूद्रा (शूद्र जाति / शूद्र + ङीष् - शूद्री शूद्र-पत्नी / महद शब्द के साथ डीए-महाशूद्री), साधक > साधिका, अध्यापक > अध्यापिका, मूषक>मूषिका, पुत्रक >पुत्रिका, अचला, कृष्णा, अनुकूला, कारक > कारिका (करने वाली), सरला, पाचिका, ज्येष्ठा, मध्यमा, कनिष्ठा, निपुणा, बालिका, गायिका, वैश्या, वृद्धवृद्धा, शङ्क>शङ्का, अश्वपालिका, कृपणा, दीमा, प्रथम> प्रथमा, द्वितीया, सर्व>सर्वा, गोपालक > गोपालिका,सुजघना, शूर्पणखा, गौरमुखा, कृष्णमुखा, सुकेशा, अकेशा आदि / नोट-शब्द के अन्त में 'अक' हो तो उसे 'इक' हो जाता है। परन्तु यदि 'अक' का 'क' किसी प्रत्यय का न होकर मूल शब्द का होगा तो उसे 'इक' नहीं होगा। जैसे---एडक>एडका (भेड़), नौ+क+टाप-नौका, बहुपरिव्राजक > बहुपरिव्राजका (बहुव्रीहि समास होने से 'सुप्' विभक्ति का लोप हुआ है, अतः यहाँ भी 'इक' नहीं हुआ)। (ख ) डाप् (आ)-मन्नन्त में तथा अन्नन्त बहुव्रीहि समास वाले शब्दों में-सीमन् > सीमा, दामन्दामा, बहुयज्वन् > बहुयज्वा ( परन्तु बहुराजन् में 'डी' होने से 'बहुराज्ञी' होगा)। ' (म) चाप (आ)-देवता जाति की स्त्री रूप अर्थ में सूर्य शब्द से तथा 1. जापतष्टा' अ० 4.1.4 / पालकान्तान्न / शूद्रा चामहत्पूर्वा जाति (वा०). मगरमात् कास्गवस्थाऽत प्रदाप्पसुपः / अ०७. 3. 44. Iोपी / सभाध्यामन्यतरस्याम् / अ० 4.1.11-16. 'यडन्त' शब्द से / जैसे---सूर्य>सूर्या (-सूर्यस्य स्त्री देवता - सूर्य की देवता स्त्र / देवता अर्थ न होने पर 'डी' होकर 'सूरी' बनेगा जिसका अर्थ होगा- 'सूर्यस्य स्त्री मानुषी 'कुन्ती'), करीषगन्धि>कारीषगन्ध्या। (2) 'ई' वर्ग ( ङोप् , ङीष् और डीन् ) (क) डीप् (ई)-(१) ऋकारान्त और नकारान्त शब्दों में। जैसेकर्तृ'>की, दातृ>दाी, ह>हीं, जनयित्री, शिक्षयित्री, दण्डिन् पण्डिनी, कामिन् > कामिनी, मनोहारिणी, गुणिनी, तपस्विनी, प्रवन् > शुनी, राजन् > राशी / (2) उगित् ( उक् + इ = उ, ऋ का जहाँ लोप हुआ हो) प्रत्ययान्त शब्दों में। जैसे--भवत् (भू+शतृ)>अवन्ती, पचन्ती, पठन्ती, दीव्यन्ती (खेलती हुई), श्रेयस् (प्रपास्य + ईयसुन्)>श्रेयसी, ( कल्याणकारिणी), पटीयसी, लघीयसी, क्रीडन्ती, क्रीणती (खरीदती हुई), तुदती, तुदन्ती, ददती, भवती (आप), भवन्ती ( होती हुई), बुद्धि+मतुप् = बुद्धिमत् > बुद्धिमती, श्रीमती। (3) अकारान्त टित् (ट् + इ ) तथा ढ, अण, अञ्, द्वयसच्, दन, मात्र, तथप्, ठक, ठन्, कञ्, क्वरप्, नञ्, स्नञ् ईकक्, स्युन्, यञ् प्रत्ययान्त, तरुण और सलुन् शब्दों में (यह 'टाप' का अपवाद है)। जैसे-फुरुचर (घर धातु से 'द' प्रत्यय होकर कुरुचर बना है। अतः यह टित् शब्द है )>कुरुचरी (कुरु देश में घूमने वाली स्त्री), मद्रचरी, नदट्>नद>नदी, देवदेव>देवी, सुपर्णी + हक सौपर्णेय + कीप् - सौपर्णेयी (सुपर्णी की कन्या, गरुड़ की बहिन), वैनतेयी, कुम्भकार ( 'अण' प्रत्यय ) > कुम्भकारी, ऐन्द्र (इन्द्र + अण् ) >ऐन्द्री (इन्द्र जिसका देवता है), औत्स ( उत्स+अ ) > औत्सी ( उत्सस्य इयम् / उत्स -झरना अथवा ऋषिविशेष सम्बन्धिनी), ऊरुद्वयस (ऊरु + द्वयसच )> ऊरुद्वयसी (जंघा प्रमाण जलबाली तलैया), ऊरुदधन > अन्दनी, ऊरुमात्र> ऊष्मात्री, पञ्चतय (पश्चन् + तयप्)> पञ्चतयी (पाच अवयवों वाली), दशती, आक्षिक (अक्ष+ठक) > आक्षिकी (अक्षर्दीव्यति - पासों से खेलने वाली), प्रास्थिक (प्रस्थ+ठञ् )>प्रास्थिकी (एक प्रस्थ से खरीदी गई ),, लावणिक - लावणिकी (नमक बेचने वाली), यादृश ( यत्+दृश + का)>यादशी (जैसी ), तादृश >तादृशी, इस्वर (इण्+वरप् )> इत्वरी (व्यभिचारिणी), नश्वर > नश्वरी स्त्रण (स्त्री+नज )>स्त्रैणी (स्त्री-सम्बन्धी), पौंस्न (पुरुष + स्नन् / 1. सूर्य देवतायां चाप् वाच्यः (वा.)।प्रहश्चाप् / अ० 4. 1.74. / 2. ऋन्नेभ्यो डीप / अ०४.१.५. 3. उगितश्च / अ० 4. 1. 6. 4. टिड्ढाणद्वयसज्दध्नमात्रचतयपत्क्टकक्वरपः / नबस्नजीकवख्युस्तरुणत. लुनानामुपसंख्यानम् / (वा.)। श्च / अ० 4.1.15-16.. .