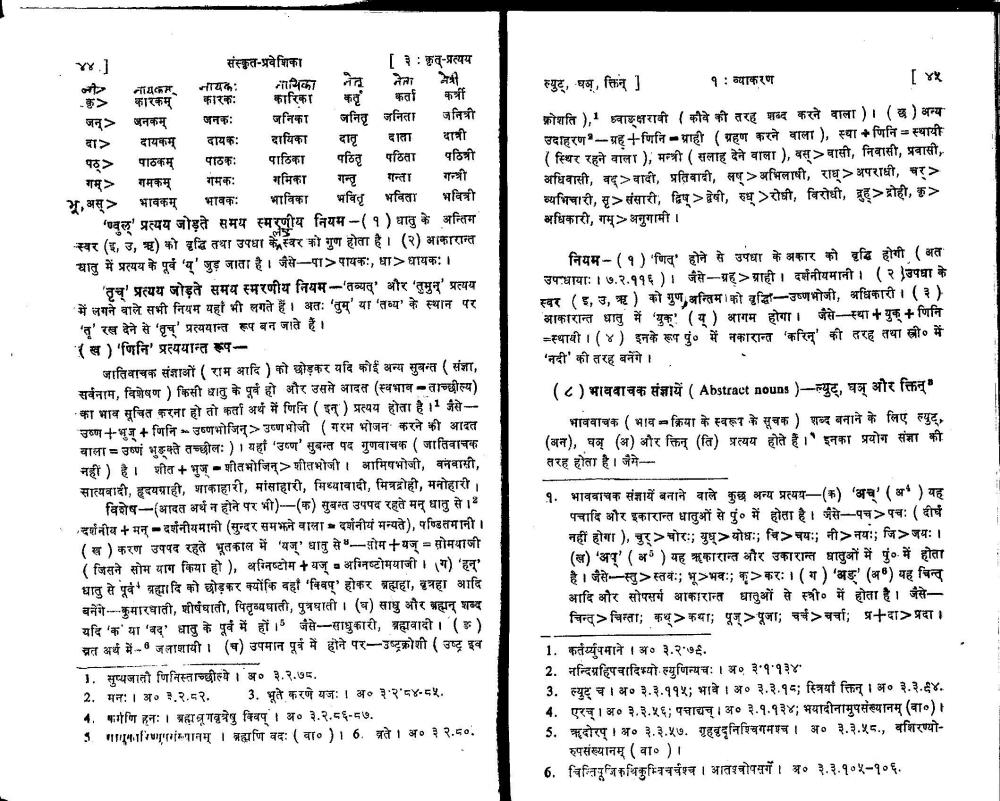

________________ और स्युट, घ, क्तिन् ] 1: व्याकरण [ 45 क्रोशति ),1 वाक्षरावी ( कौवे की तरह शब्द करने वाला)। (छ) अन्य उदाहरण-ग्रह+णिनि-ग्राही (ग्रहण करने वाला), स्था+णिनि - स्थायी (स्थिर रहने वाला), मन्त्री ( सलाह देने वाला), वस्>वासी, निवासी, प्रवासी, अधिवासी, वद्>वादी, प्रतिवादी, लष् > अभिलाषी, राध् > अपराधी, चर्> व्यभिचारी, सृ> संसारी, द्विषु > द्वेषी, रुध् >रोधी, विरोधी, द्रुह >द्रोही, कृ> अधिकारी, गम् > अनुगामी / 44] संस्कृत-प्रवेशिका [3: कृत्-प्रत्यय नायका नायक: कृ> कारकम् कारक: कारिका कत कर्ता की जन्> जनकम् जनकः जनिका जनित जनिता जनित्री दा> दायकम् दायकः दायिका दातृ दाता दात्री प> पाठकम् पाठक: पाठिका पठितृ पठिता पठित्री गम्> गमकम् गमकः गमिका गन्तृ गन्ता गन्त्री भ,अस्> भावकम् भावकः भाविका भवितृ भविता भवित्री 'पवल' प्रत्यय जोड़ते समय स्मरणीय नियम-(१) धातु के अन्तिम “स्वर (इ, उ, ऋ) को वृद्धि तथा उपधा केंद्र स्वर को गुण होता है। (2) आकारान्त धातु में प्रत्यय के पूर्व 'यू' जुड़ जाता है। जैसे-पा>पायकः, धा>धायकः / 'तच' प्रत्यय जोड़ते समय स्मरणीय नियम-'तव्यत्' और 'तुमुनु' प्रत्यय में लगने वाले सभी नियम यहाँ भी लगते हैं। अतः 'तुम्' या 'तव्य' के स्थान पर 'तृ' रख देने से 'तृच' प्रत्ययान्त रूप बन जाते हैं। (ख) "णिनि' प्रत्ययान्त रूप जातिवाचक संज्ञाओं (राम आदि) को छोड़कर यदि कोई अन्य सुबन्त (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) किसी धातु के पूर्व हो और उससे आदत (स्वभाव-ताच्छील्य) का भाव सूचित करना हो तो कर्ता अर्थ में णिनि (इन् ) प्रत्यय होता है। जैसेउष्ण+भुज+णिनि- उष्णभोजिन् > उष्ण भोजी (गरम भोजन करने की आदत वाला - उष्णं भुमते तच्छीलः) / यहाँ 'उष्ण' सुबन्त पद गुणवाचक (जातिवाचक नहीं) है। शीत+भुज-शीतभोजिन् >शीतभोजी। आमिषभोजी, वनवासी, सात्यवादी, हृदयग्राही, शाकाहारी, मांसाहारी, मिथ्यावादी, मित्रद्रोही, मनोहारी। विशेष-(भावत अर्थ न होने पर भी)-(क) सुबन्त उपपद रहते मन् धातु से।" दर्शनीय + मन् - दर्शनीयमानी (सुन्दर समझने वाला दर्शनीयं मन्यते), पण्डितमानी। (स) करण उपपद रहते भूतकाल में 'यज्' धातु से सोम+य - सोमयाजी (जिसने सोम याग किया हो), अग्निष्टोम + यज् - अग्निष्टोमयाजी। (ग) 'हन्' धातु से पूर्व ब्रह्मादि को छोड़कर क्योंकि वहाँ 'क्विप्' होकर ब्रह्महा, बत्रहा आदि बनेंगे....कुमारधाती, शीर्षघाती, पितृव्यपाती, पुत्रघाती / (घ) साधु और ब्रह्मन् शब्द यदि 'क' या 'बद्' धातु के पूर्व में हों। जैसे-साधुकारी, ब्रह्मवादी। (3) व्रत अर्थ में - जलाशायी। (च) उपमान पूर्व में होने पर-उष्ट्रकोशी ( उष्ट्र इव 1. सुष्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये / अ० 3.2.78, 2. मनः / अ० 3.2.82. 3. भूते करणे यजः / अ०३.२८४-८५. 4. कर्मणि हनः / ब्रह्म गरेषु क्वि / अ० 3.2.86-87. गागारिनगंस्थानम् / ब्रह्मणि वदः (वा.)16. व्रते / अ० 32.80. नियम-(१) 'णित' होने से उपधा के अकार को वृद्धि होगी (अत उपधायाः / 7.2.116) / जैसे-ग्रह >ग्राही। दर्शनीयमानी। (2 उपधा के स्वर (इ, उ, ऋ) को गुण अन्तिम।को वृद्धिा-उष्णभोजी, अधिकारी। (3) आकारान्त धातु में 'युक्' (यू) आगम होगा। जैसे-स्था+ युक् +णिनि -स्थायी / (4) इनके रूप पुं० में नकारान्त 'करिन्' की तरह तथा स्त्री० में 'नदी' की तरह बनेंगे। (8) भाववाचक संज्ञायें ( Abstract nouns )-न्युट, घञ् और क्तिन्' भाववाचक ( भाव-क्रिया के स्वरूप के सूचक) शब्द बनाने के लिए ल्युट्, (अन), घञ् (अ) और क्तिन् (ति) प्रत्यय होते हैं।' इनका प्रयोग संज्ञा की तरह होता है। जैसे 1. भाववाचक संज्ञायें बनाने वाले कुछ अन्य प्रत्यय-(क) 'अच' (अ ) यह पचादि और इकारान्त धातुओं से पुं० में होता है। जैसे-पच>पचः ( दीर्घ नहीं होगा), चुर्> चोरः; युध्>योधः; चि> चयः; नी>नयः; जि>जयः / (ल) 'अ' (deg) यह ऋकारान्त और उकारान्त धातुओं में पुं०. में होता है। जैसे-स्तु>स्तवः; भू>भवः; क>करः। (ग) 'अङ्' (अ) यह चिन्त आदि और सोपसर्ग आकारान्त धातुओं से स्त्री० में होता है। जैसे चिन्तु >चिन्ता; कथ्>कथा; पूज्>पूजा; चर्च>चर्चा; प्र+दा>प्रदा। 1. कर्तर्युपमाने / अ० 3.2.76. 2. नन्दिग्रहिपवादिभ्यो ल्युणिन्यचः / अ० 3.1134 3. ल्युट् च / 10 3.3.115; भावे / अ० 3.3.18; स्त्रियाँ क्तिन् / अ० 3.3.64. 4. एरच् / अ० 3.3.56; पचाद्यच् / अ० 3.1.134; भयादीनामुपसंख्यानम् (वा.)। 5. ऋदोरम् / अ० 3.3.57. गृहबुदृनिश्चिगमश्च / अ० 3.3.58., बशिरण्यो रुपसंख्यानम् (वा.)। 6. चिन्तिपूजिकथिकुम्विचर्चश्च / आतश्चोपसगें। अ० 3.3.105-106.