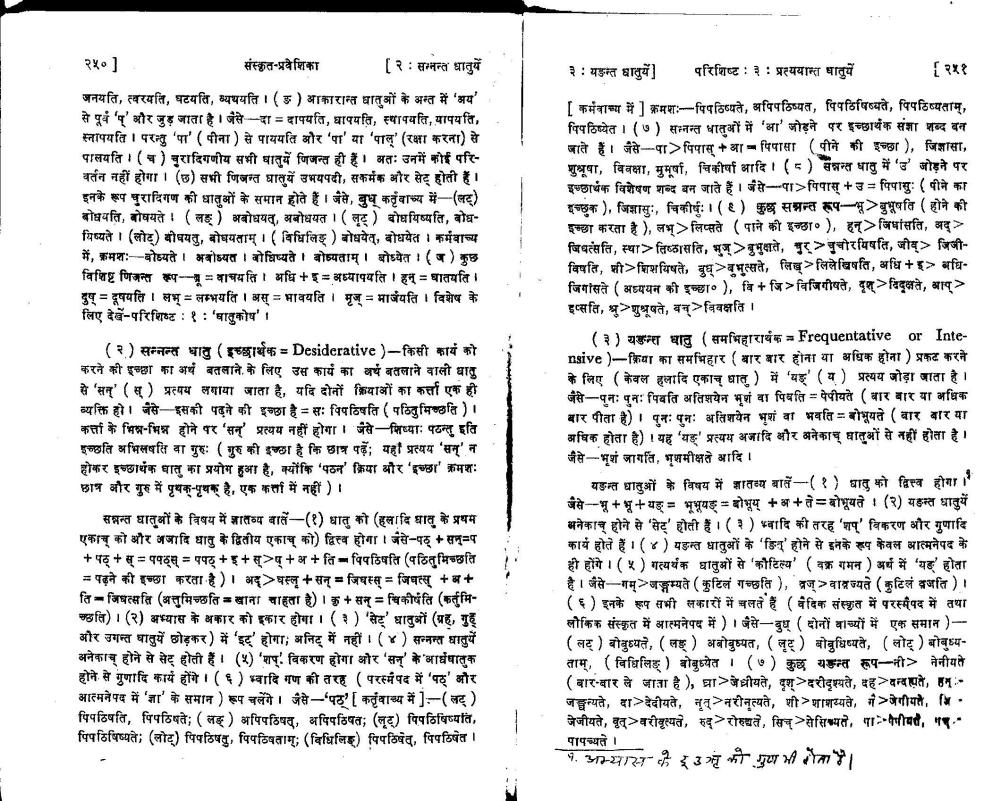

________________ 250] 3 : यन्त धातुयें] परिशिष्ट : 3 : प्रत्ययान्त धातुयें [251 / संस्कृत-प्रवेशिका [2 : सन्नन्त धातुयें जनयति, त्वरयति, घटयति, व्यथयति / (ङ) आकारान्त धातुओं के अन्त में 'अय' से पूर्व '' और जुड़ जाता है। जैसे -दा = दापयति, धापयति, स्थापयति, यापयति स्नापयति / परन्तु 'पा' (पीना) से पाययति और 'पा' या 'पाल' (रक्षा करना) से पालयति / (च) चुरादिगणीय सभी घातुयें जिजन्त ही हैं। अतः उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा / (छ) सभी णिजन्त धातुयें उभयपदी, सकर्मक और सेट होती है। इनके रूप पुरादिगण की धातुओं के समान होते हैं / जैसे, बुध कर्तृवाच्य में (लट्) बोधयति, बोषयते / (लह) अबोधयत्, अबोधयत / (लुटु) बोधयिष्यति, बोधयिष्यते / (लोट्) बोधयतु, बोधयताम् / (विधिलिङ्) बोधयेत्, बोधयेत / कर्मवाच्य में, क्रमश:-बोध्यते / अवोध्यत / बोधिष्यते / बोध्यताम् / बोध्येत / (ज) कुछ विशिष्ट णिजन्त रूप-म वापयति / अधि+5% अध्यापयति / हन् = घातयति / दुः = दूषयति / लभू - लम्भयति / अस् = भावयति / मृज् = मायति / विशेष के लिए देखें-परिशिष्ट:१: 'धातुकोष' / (2) सन्नन्त धातु (इच्छार्थक = Desiderative)-किसी कार्य को करने की इच्छा का अर्थ बतलाने के लिए उस कार्य का वर्ष बतलाने वाली धातु से 'सन्' (स्) प्रत्यय लगाया जाता है, यदि दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही व्यक्ति हो। जैसे—इसकी पढ़ने की इच्छा है = सः पिपठिषति (पठितुमिच्छति)। कत्ता के भिन्न-भिन्न होने पर 'सन् प्रत्यय नहीं होगा। जैसे-शिष्याः पठन्तु इति इच्छति अभिलषति वा गुरुः (गुरु की इच्छा है कि छात्र पढ़ें; यहाँ प्रत्यय 'सन्' न होकर इच्छाक धातु का प्रयोग हुआ है, क्योंकि 'पठन' क्रिया और 'इच्छा' क्रमशः छात्र और गुरु में पृथक्-पृथक् है, एक कर्ता में नहीं)। सन्नन्त धातुओं के विषय में ज्ञातव्य बातें-(१) धातु को (हलादि धातु के प्रथम एकाच को और अजआदि धातु के द्वितीय एकाच को) द्वित्त्व होगा / जैसे-पठ् + सम्प + पठ् + स् - पपठ् = पपठ् ++ स्> + अ + ति-पिपठिषति (पठितुमिच्छति - पढ़ने की इच्छा करता है)। अ>घस्ल + सन् - जिघस्स् - जियत्स् + + ति-जिघत्सति (अत्तुमिच्छति - खाना चाहता है)। कृ + सन् = चिकीर्षति (कर्तुमिन्छति) / (2) अभ्यास के अकार को इकार होगा। (3) 'सेट्' धातुओं (ग्रह, गुहू और उगन्त धातुयें छोड़कर) में 'इट्' होगा; अनिट् में नहीं / (4) सन्नन्त धातुयें अनेकान् होने से सेट् होती हैं। (5) 'शप: बिकरण होगा और 'सन्' के 'आर्धधातुक होने से गुणादि कार्य होंगे / (6) भ्वादि गण की तरह (परस्मैपद में 'पठ्' और आत्मनेपद में 'ज्ञा' के समान ) रूप चलेंगे। जैसे-'पठ् कर्तृवाच्य में ] -(लट् ) पिपठिषति, पिपठिषते; (लङ्) अपिपठिषत, अपिपठिषत; (लट्) पिपठिषिष्यति, पिपठिषिष्यते (लोट्) पिपठिषतु, पिपठिषताम्; (विधिलिङ) पिपठिषेत्, पिपठिषेत / / / [ कर्मवाच्य में ] क्रमश:-पिपठिष्यते, अपिपठिष्यत, पिपठिषिष्यते, पिपठिष्यताम्, पिपठिष्येत / (7) सन्नन्त धातुओं में 'आ' जोड़ने पर इच्छार्थक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। जैसे-पा>पिपास + आ-पिपासा (पीने की इच्छा), जिज्ञासा, शुश्रूषा, विवक्षा, मुमूर्षा, चिकीर्षा आदि। (8) सन्नन्त धातु में 'उ' जोड़ने पर इच्छार्थक विशेषण शब्द बन जाते हैं / जैसे-पा>पिपास् + उ = पिपासुः (पीने का इच्छुक), जिज्ञासुः, चिकीर्षः / (6) कुछ सन्मन्त रूप-भू भूषति ( होने की इच्छा करता है), लभ>लिप्सते (पाने की इच्छा०), हन>जिघांसति, अ> विधत्सति, स्था>तिष्ठासति, भुजबुभुक्षते, चुरचुचोर यिषति, जीव्> जिजीविषति, शी>शिशयिषते, बुधबभत्सते, लिलिलेखिपति, अधि+> अधि. जिगोसते ( अध्ययन की इच्छा०), वि + जि>विजिगीषते, दृश्>विदृनते, आप्> इप्सति, शु>शुश्रूषते, बच्>विवक्षति / (3) यडन्स धातु (समभिहारार्थक = Frequentative or Intensive)-क्रिया का समभिहार ( बार बार होना या अधिक होना) प्रकट करने के लिए (केवल हलादि एकाच धातु) में 'यङ्' (य) प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे-पुनः पुनः पिबति अतिशयेन भूशं वा पिबति = पेपीयते (पार बार या अधिक बार पीता है)। पुनः पुनः अतिशयेन भृशं वा भवति = बोभूयते ( बार बार या अधिक होता है) / यह 'यङ्' प्रत्यय अजादि और अनेकाच् धातुओं से नहीं होता है। जैसे-भृशं जागति, भृशमीक्षते आदि / ___ यङन्त धातुओं के विषय में ज्ञातव्य बातें-(१) धातु को द्वित्त्व होगा। जैसे-भू+भू+ यङ् = भूभूय बोभूय् + अ +ते-बोभूयते / (2) यहन्त धातुयें भनेका होने से 'सेट' होती है। (3) भ्वादि की तरह 'शप' विकरण और गुणादि कार्य होते हैं। (4) यङन्त धातुओं के 'जिन' होने से इनके रूप केवल आत्मनेपद के ही होंगे / (5) गत्यर्थक घातुओं से 'कौटिल्य' (वन गमन ) अर्थ में 'यह' होता है। जैसे-गम्ज ङ्गम्यते (कुटिलं गच्छति), व्र> वानज्यते (कुटिलं व्रजति)। (६)इनके रूप सभी लकारों में चलते हैं (वैदिक संस्कृत में परस्मैपद में तथा लौकिक संस्कृत में आत्मनेपद में ) / जैसे-बुध (दोनों वाच्यों में एक समान)(लट् ) बोवुध्यते, ( लङ्) अबोबुध्यत, (लृट् ) बोबुधिष्यते, (लोट् ) बोबुध्यताम्, (विधिलिङ्) बोबुध्येत / (7) कुछ यान्त रूप-नी> नेनीयते (बार-बार ले जाता है), घ्रा>जेधीयते, दश>दरीदृश्यते, बहसवपते, हम्:जान्यते, वा> देवीयते, नुत्न रीनृत्यते, शी> शाशय्यते, गैजेगीयते, 1. जेजीयते, वृत्>वरीवृत्यते, रुद्रोश्यते, सिन् >सेसिव्यते, पा--पीयरी, परपापच्यते / 1. अभ्यास-उको गुण भी शेता।