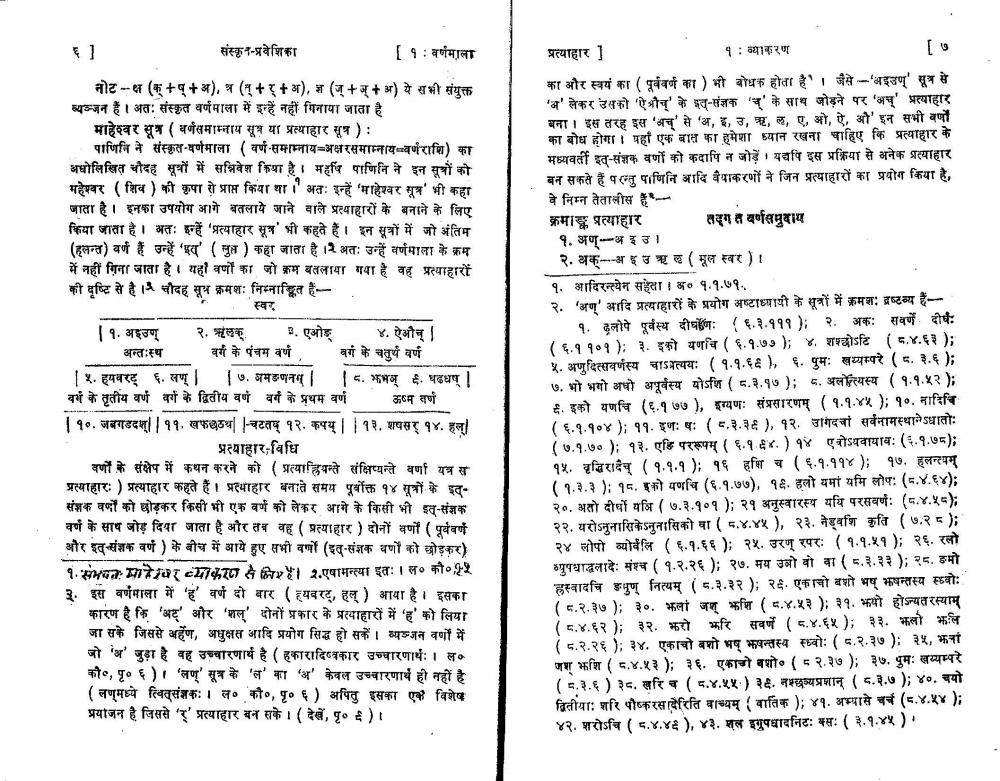

________________ संस्कृन-प्रवेशिका [1 : वर्णमाला नोट --क्ष (क् + +अ), त्र ( + र् + अ), ज्ञ (ज् + + अ) ये सभी संयुक्त व्यञ्जन हैं / अतः संस्कृत वर्णमाला में इन्हें नहीं गिनाया जाता है माहेश्वर सूत्र (वर्णसमाम्नाय सूत्र या प्रत्याहार सूत्र): पाणिनि ने संस्कृत-वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय अक्षरसमाम्नायवर्णराशि) का अधोलिखित चौदह सूत्रों में सन्निवेश किया है। महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को महेश्वर (शिव) की कृपा से प्राप्त किया था। अतः इन्हें 'माहेश्वर मूत्र' भी कहा जाता है। इनका उपयोग आगे बतलाये जाने वाले प्रत्याहारों के बनाने के लिए किया जाता है। अतः इन्हें 'प्रत्याहार सूत्र' भी कहते हैं। इन सूत्रों में जो अंतिम (हलन्त) वर्ण हैं उन्हें 'इव' (लुप्त ) कहा जाता है / अतः उन्हें वर्णमाला के क्रम में नहीं गिना जाता है। यहाँ वर्णों का जो क्रम बतलाया गया है वह प्रत्याहारों की दृष्टि से है / चौदह सूत्र क्रमशः निम्नाङ्कित हैं |1. अइउण् 2. ऋलक् .एओ 4 . ऐऔच। अन्तःस्थ वर्ग के पंचम वर्ण वर्ग के चतुर्थ वर्ण 11. ह्यवरट् 6. लण्| |7. अमङणनम् | 1. झभञ्६. धबधः | वर्ग के तृतीय वर्ण वर्ग के द्वितीय वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण ऊष्म वर्ण | 10. जबगडदश् | 11. खफछठथ | चटतम् 12. कपय् || 13. शषसर 14. हल्/ प्रत्याहार विधि वों के संक्षेप में कथन करने को (प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहारः) प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बनाते समय पूर्वोक्त 14 सूत्रों के इत्संज्ञक वर्षों को छोड़कर किसी भी एक वर्ण को लेकर आगे के किसी भी इत्-संज्ञक वर्ण के साथ जोड़ दिया जाता है और तब वह (प्रत्याहार ) दोनों वर्णों (पूर्ववर्ण और इत्-संज्ञक वर्ण ) के बीच में आये हुए सभी वर्गों (इव-संज्ञक वर्णों को छोड़कर) १.संभवत: माहेश्वर व्याकरनि / २.एषामन्त्या इतः / ल० को०१५ 3. इस वर्णमाला में 'ह' वर्ण दो बार (यवरट्, हल्) आया है। इसका कारण है कि 'अट्' और 'शल्' दोनों प्रकार के प्रत्याहारों में 'ह' को लिया जा सके जिससे अhण, अधुक्षत आदि प्रयोग सिद्ध हो सकें। व्यञ्जन वर्गों में जो 'अ' जुड़ा है वह उच्चारणार्थ है (हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः / ल. को०, पृ०६)। 'लण्' सूत्र के 'ल' का 'अ' केवल उच्चारणार्थ ही नहीं है (लण्मध्ये स्वित्संज्ञकः / ल. कौ०, पृ.६) अपितु इसका एक विशेष प्रयोजन है जिससे 'र' प्रत्याहार बन सके। (देखें, पृ०६)। प्रत्याहार ] 1: व्याकरण [7 का और स्वयं का (पूर्ववर्ण का) भी बोधक होता है। जैसे -'अइउण्' सूत्र से 'अ' लेकर उसको 'ऐऔच' के इव-संज्ञक '' के साथ जोड़ने पर 'अच्' प्रत्याहार बना। इस तरह इस 'अच्' से 'अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ' इन सभी वर्गों का बोध होगा। पहाँ एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्याहार के मध्यवर्ती इत्-संज्ञक वर्णों को कदापि न जोड़ें। यद्यपि इस प्रक्रिया से अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं परन्तु पाणिनि आदि वैयाकरणों ने जिन प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, वे निम्न तेतालीस हैक्रमाङ्क प्रत्याहार तद्गत वर्णसमुदाय १.अण्-अ इ उ। 2. अक्--अ इ उ ऋल (मूल स्वर)। 1. आदिरन्त्येन सहेता / अ० 1.1.71.. 2. 'अण्' आदि प्रत्याहारों के प्रयोग अष्टाध्यायी के सूत्रों में क्रमशः द्रष्टव्य है 1. दलोपे पूर्वस्थ दीघ?णः (6.3.111); 2. अकः सवर्णे दीर्घः (6.1101): 3. इको यणचि ( 6.1.77); 4. शश्वोऽटि (8.4.63); 5. अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः (1.1.66), 6. पुमः खय्यम्परे (8. 3.6); 7. भो भगो अधो अपूर्वस्य योऽशि (8.3.17); 8. अलॉन्त्यस्य (1.1.52); 6. इको यणचि (6.177), इग्यणः संप्रसारणम् (1.1.45); 10. नादिचि (6.1.104); 11. इणः षः (8.3.36), 12. उागदा सर्वनामस्थानेऽधातोः (7.1.70); 13. एडि पररूपम् ( 6.164.) 14 एवोऽयवायायः (3.1.78); 15. वृद्धिरादैच् (1.1.1); 16 हशि च (6.1.114); 17. हलन्त्यम् (1.3.3) 18. इको यणचि (6.1.77), 16. हलो यमा यमि लोप: (8.4.64); 20. अतो दीर्घा यजि (7.3.101); 21 अनुस्वारस्थ ययि परसवर्णः (8.4.58); 22. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ( 8.4.45), 23. नेवशि कृति (7.28); 24 लोपो व्योलि (6.1.66); 25. उरण रपरः (1.1.51); 26. रलो पुषधाद्धलादेः संश्च (1.2.26); 27. मय उनो वो वा (8.3.33); 28. हमो हस्वादचि पुण् नित्यम् (8.3.32); 26. एकाचो बशो भए झषन्तस्य सहयोः (8.2.37); 30. झलां जश् झशि (8.4.53); 31. झयो होऽन्यतरस्याम् (8.4.62); 32. झरो झरि सवर्णे (8.4.65); 33. झलो झलि (8.2.26); 34. एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्ध्वोः (8.2.37), 35, झां जश् झशि (8.4.53); 36. एकागे वशो०(८२.३७); 37. धुमः खग्यम्परे (8.3.6) 38. खरिच (8.4.55 ) 36. नश्छध्यप्रशान् (8.3.7); 40. चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् (वार्तिक); 41. अभ्यासे चर्च (8.4.54 ); 42. शरोऽचि (8.4.46), 43. शल इगुपधादनिटः क्सः ( 3.1.45 ) /