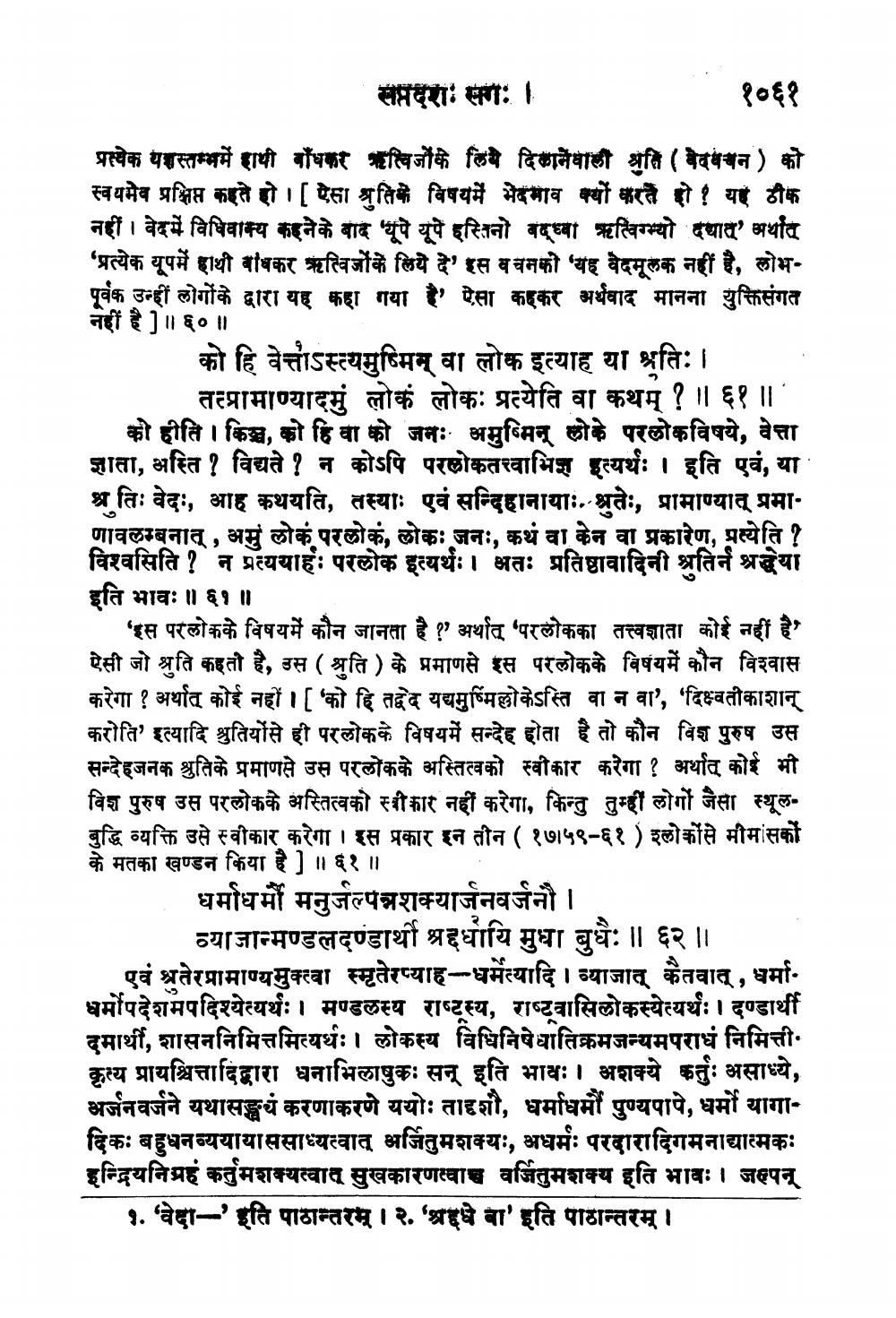

________________ सप्तदशः सगः। 1061 प्रत्येक यशस्तम्भमें हाथी बाँधकर ऋत्विजों के लिये दिलानेवाली श्रुति ( वेदवचन) को स्वयमेव प्रक्षिप्त कहते हो। [ ऐसा श्रुतिके विषयमें भेदभाव क्यों करते हो? यह ठीक नहीं / वेदमें विधिवाक्य कहने के बाद 'यूपे यूपे इस्तिनो बद्ध्वा ऋत्विग्भ्यो दयात्' अर्थात 'प्रत्येक यूपमें हाथी बांधकर ऋत्विजों के लिये दे' इस वचनको 'यह वेदमूलक नहीं है, लोभपूर्वक उन्हीं लोगोंके द्वारा यह कहा गया है। ऐसा कहकर अर्थवाद मानना युक्तिसंगत नहीं है ] // 6 // को हि वेत्तोऽस्त्यमुष्मिन् वा लोक इत्याह या अतिः।। तत्प्रामाण्यादमुं लोकं लोकः प्रत्येति वा कथम् ? / / 61 // __ को हीति / किञ्च, को हवा को जनः अमुग्मिन् लोके परलोकविषये, वेत्ता ज्ञाता, अस्ति ? विद्यते ? न कोऽपि परलोकतत्त्वाभिज्ञ इत्यर्थः / इति एवं, या श्र तिः वेदः, आह कथयति, तस्याः एवं सन्दिहानायाः. श्रुतेः, प्रामाण्यात् प्रमाणावलम्बनात् , अमुं लोक परलोक, लोकः जनः, कथं वा केन वा प्रकारेण, प्रत्येति ? विश्वसिति ? न प्रत्ययाः परलोक इत्यर्थः / अतः प्रतिष्ठावादिनी श्रुतिर्ने श्रद्धया इति भावः // 61 // 'इस परलोकके विषयमें कौन जानता है ?? अर्थात् 'परलोकका तत्त्वज्ञाता कोई नहीं है। ऐसी जो श्रुति कहती है, उस ( श्रुति ) के प्रमाणसे इस परलोकके विषयमें कौन विश्वास करेगा ? अर्थात् कोई नहीं। ['को हि तद यद्यमुष्मिलोकेऽस्ति वा न वा', 'दिक्षवतीकाशान् करोति' इत्यादि श्रुतियोंसे ही परलोकके विषयमें सन्देह होता है तो कौन विश पुरुष उस सन्देहजनक श्रुतिके प्रमाणसे उस परलोकके अस्तित्वको स्वीकार करेगा ? अर्थात् कोई भी विश पुरुष उस परलोकके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करेगा, किन्तु तुम्हीं लोगों जैसा स्थूलबुद्धि व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा। इस प्रकार इन तीन ( 1759-61) श्लोकोंसे मीमांसकों के मतका खण्डन किया है ] // 61 // धर्माधर्मों मनुजेल्पन्नशक्यार्जनवर्जनौ / व्याजान्मण्डलदण्डार्थी श्रद्दधायि मुधा बुधैः // 62 / / एवं श्रुतेरप्रामाण्यमुक्त्वा स्मृतेरप्याह-धर्मत्यादि / व्याजात् कैतवात् , धर्मा. धर्मोपदेशमपदिश्येत्यर्थः। मण्डलस्य राष्ट्रस्य, राष्टवासिलोकस्येत्यर्थः / दण्डार्थी दमार्थी, शासननिमित्तमित्यर्थः। लोकस्य विधिनिषेधातिक्रमजन्यमपराधं निमित्ती. कृत्य प्रायश्चित्तादिद्वारा धनाभिलाषुकः सन् इति भावः / अशक्ये कर्तुः असाध्ये, अर्जनवर्जने यथासङ्ख्यं करणाकरणे ययोः तादृशी, धर्माधर्मों पुण्यपापे, धर्मो यागा. दिकः बहुधनव्ययायाससाध्यत्वात् अर्जितुमशक्यः, अधर्मः परदारादिगमनाद्यात्मकः इन्द्रियनिग्रहं कर्तुमशक्यत्वात सुखकारणत्वास वर्जितुमशक्य इति भावः / जरुपन् 1. 'वेदा-इति पाठान्तरम् / 2. 'श्रधे वा' इति पाठान्तरम् /