________________

सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते पञ्चमाध्ययने द्वितीयोद्देशकः गाथा २३

नरकाधिकारः स्वाभाविका वेति अतिकटवो रूपरसगंधस्पर्शशब्दाः अत्यन्तदुःसहा बालमिव 'बालम्' अशरणं 'स्पृशन्ति' दुःखयन्ति 'निरन्तरम्' अविश्रामं 'अच्छिनिमीलय'मित्यादिपूर्ववत् 'तत्र' तेषु नरकेषु चिरं-प्रभूतं कालं स्थितिर्यस्य बालस्यासौ चिरस्थितिकस्तं, तथाहि- रत्नप्रभायामुत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमं, तथा द्वितीयायां शर्करप्रभायां त्रीणि, तथा वालुकायां सप्त, पङ्कायां दश, धूमप्रभायां सप्तदश तमःप्रभायां द्वाविंशतिर्महातमःप्रभायां सप्तमपृथिव्यां त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिति, तत्र च गतस्य कर्मवशापादितोत्कृष्टस्थितिकस्य परैर्हन्यमानस्य स्वकृतकर्मफलभुजो न किञ्चित्त्राणं भवति, तथाहि-किल सीतेन्द्रेण लक्ष्मणस्य नरकदःखमनभवतस्ततत्राणोद्यतेनापि न त्राणं कृतमिति श्रतिः, तदेवमेक:असहायो यदर्थं तत्पापं समर्जितं तै रहितस्तत्कर्मविपाकजं दुःखमनुभवति, न कश्चिदुःखसंविभागं गृह्णातीत्यर्थः, तथा चोक्तम्"मया परिजनस्यार्थ, कृतं कर्म सुदारुणम् । एकाकी तेन दोऽहं, गतास्ते फलभोगिनः ||१||"

इत्यादि ॥ २२ ॥ किश्चान्यत्

टीकार्थ - पहले के दो उद्देशों में जिनका वर्णन किया है, वे दुःखविशेष, परमाधार्मिकों के द्वारा किये हुए अथवा परस्पर के द्वारा किये हुए अथवा स्वभाव से उत्पन्न हुए जो अति कटु हैं, ऐसे अति दुःसह रूप रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द शरण रहित नारकी जीव को सदा पीड़ित करते रहते हैं, पलक गिराने मात्र काल तक भी उनको दुःख से छुट्टी नहीं मिलती है। वे नारकी जीव चिरकाल तक उस नरक में निवास करते हैं क्योंकि रत्नप्रभा नामक पृथिवी में उत्कृष्ट एक सागरोपम काल तक स्थिति है और दूसरी शर्कराप्रभा में उत्कृष्ट तीन सागरोपम काल की स्थिति है, वालुका में सात, पङ्कप्रभा में दश, धूमप्रभा में सत्रह, तमःप्रभा में बाईस, एवं महातमःप्रभा सातवीं, पृथिवी में तैंतीस सागरोपम काल की उत्कृष्ट स्थिति है । इन पृथिविओं में गये हुए और कर्म के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति पाये हुए तथा दूसरे के द्वारा मारे जाते हुए, अपने किये हुए कर्म का फल भोगनेवाले नारकी जीव की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि नरक के दुःख भोगते हुए लक्ष्मण को उस दुःख से रक्षा करने के लिए उद्यत होकर भी सीतेन्द्र रक्षा नहीं कर सके, ऐसा सुना जाता है । इस प्रकार वह प्राणी अकेला अर्थात् जिन लोगों के लिए उसने पाप का उपार्जन किया था, उनसे रहित होकर अपने कर्म का फल स्वरूप दुःख भोगता है कोई भी उसके दुःख में भाग नहीं लेता है। कहा है कि

मैंने अपने परिवार के लिए अत्यन्त दारूण कर्म किया, उस कर्म के बदले मैं अकेला दुःख भोग रहा ह परन्तु उसका फल भोगनेवाले मुझको छोड़कर चले गये, इत्यादि ॥२२॥

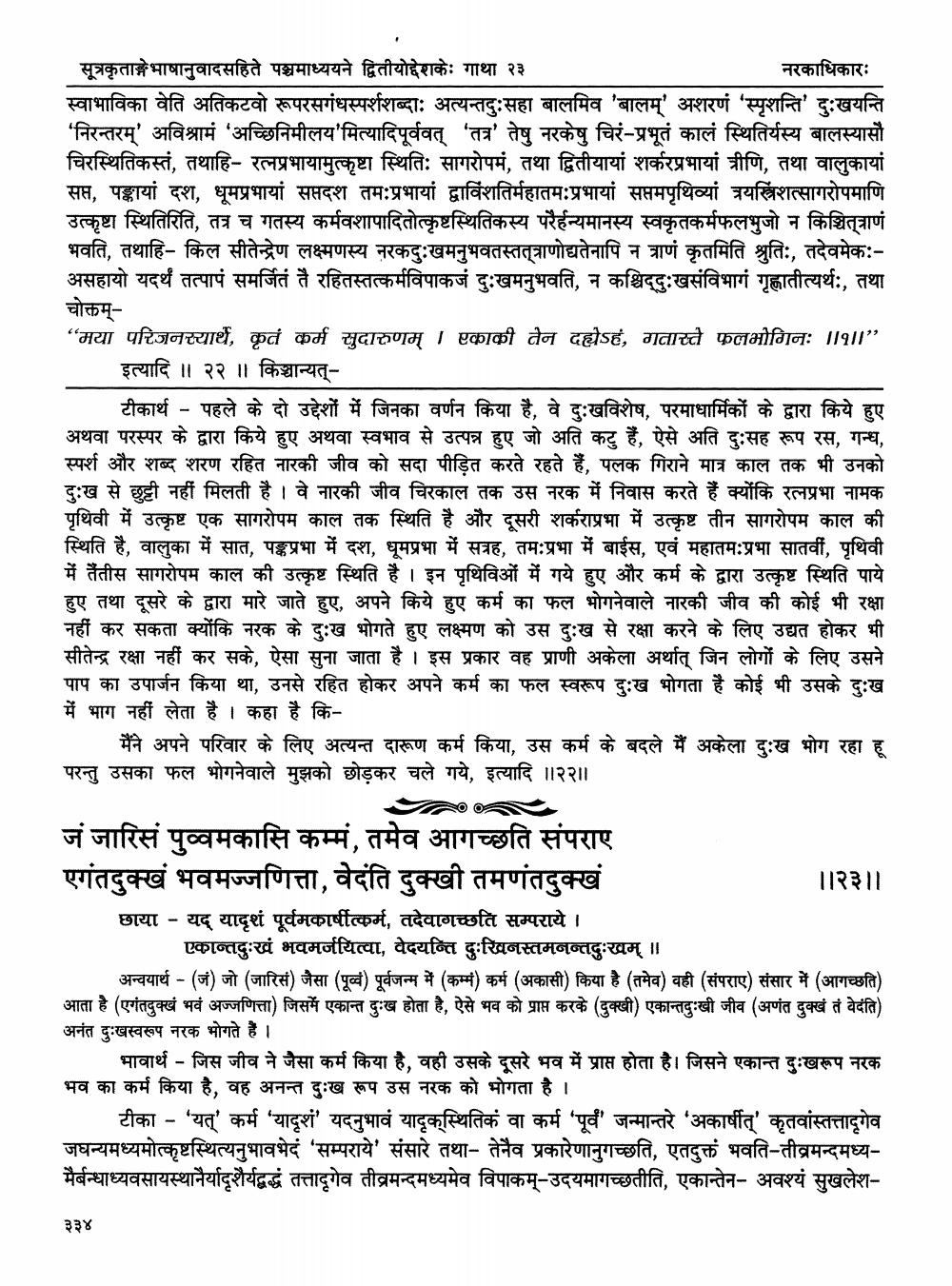

जं जारिसं पुव्वमकासि कम्म, तमेव आगच्छति संपराए एगंतदुक्खं भवमज्जणित्ता, वेदंति दुक्खी तमणंतदुक्खं

॥२३॥ छाया - यद् यादृशं पूर्वमकार्षीत्कर्म, तदेवागच्छति सम्पराये ।

एकान्तदुःखं भवमर्जयित्वा, वेदयन्ति दुःखिनस्तमनन्तदुःखम् ॥ अन्वयार्थ - (जं) जो (जारिस) जैसा (पूर्व) पूर्वजन्म में (कम्म) कर्म (अकासी) किया है (तमेव) वही (संपराए) संसार में (आगच्छति) आता है (एगंतदुक्खं भवं अज्जणित्ता) जिसमें एकान्त दुःख होता है, ऐसे भव को प्राप्त करके (दुक्खी) एकान्तदुःखी जीव (अणंत दुक्खं तं वेदंति) अनंत दुःखस्वरूप नरक भोगते हैं ।

भावार्थ - जिस जीव ने जैसा कर्म किया है, वही उसके दूसरे भव में प्राप्त होता है। जिसने एकान्त दुःखरूप नरक भव का कर्म किया है, वह अनन्त दुःख रूप उस नरक को भोगता है ।

टीका - 'यत्' कर्म ‘यादृशं यदनुभावं यादृस्थितिकं वा कर्म 'पूर्व' जन्मान्तरे 'अकार्षीत्' कृतवांस्तत्तादृगेव जघन्यमध्यमोत्कष्टस्थित्यनभावभेदं 'सम्पराये' संसारे तथा- तेनैव प्रकारेणानगच्छति. एतदक्तं भवति-तीव्रमन्दमध्यमैर्बन्धाध्यवसायस्थानैर्यादृशैर्यद्वद्धं तत्तादृगेव तीव्रमन्दमध्यमेव विपाकम्-उदयमागच्छतीति, एकान्तेन- अवश्यं सुखलेश

३३४