________________

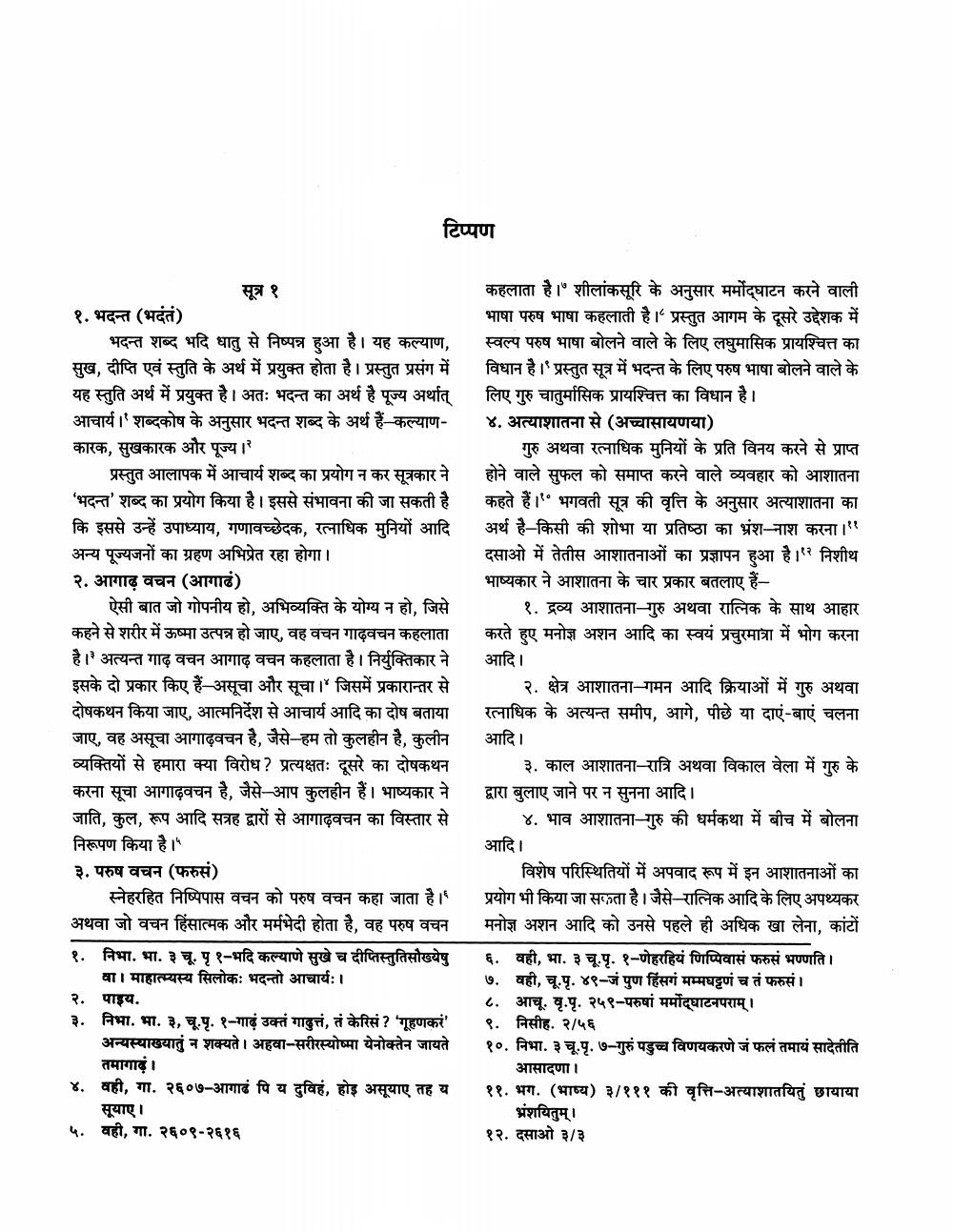

टिप्पण

सूत्र १ १. भदन्त (भदंतं) ___ भदन्त शब्द भदि धातु से निष्पन्न हुआ है। यह कल्याण, सुख, दीप्ति एवं स्तुति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत प्रसंग में यह स्तुति अर्थ में प्रयुक्त है। अतः भदन्त का अर्थ है पूज्य अर्थात् आचार्य ।' शब्दकोष के अनुसार भदन्त शब्द के अर्थ हैं-कल्याणकारक, सुखकारक और पूज्य ।

प्रस्तुत आलापक में आचार्य शब्द का प्रयोग न कर सूत्रकार ने 'भदन्त' शब्द का प्रयोग किया है। इससे संभावना की जा सकती है कि इससे उन्हें उपाध्याय, गणावच्छेदक, रत्नाधिक मुनियों आदि अन्य पूज्यजनों का ग्रहण अभिप्रेत रहा होगा। २. आगाढ़ वचन (आगाढं)

ऐसी बात जो गोपनीय हो, अभिव्यक्ति के योग्य न हो, जिसे कहने से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, वह वचन गाढ़वचन कहलाता है। अत्यन्त गाढ़ वचन आगाढ़ वचन कहलाता है। नियुक्तिकार ने इसके दो प्रकार किए हैं-असूचा और सूचा। जिसमें प्रकारान्तर से दोषकथन किया जाए, आत्मनिर्देश से आचार्य आदि का दोष बताया जाए, वह असूचा आगाढ़वचन है, जैसे-हम तो कुलहीन है, कुलीन व्यक्तियों से हमारा क्या विरोध? प्रत्यक्षतः दूसरे का दोषकथन करना सूचा आगाढ़वचन है, जैसे-आप कुलहीन हैं। भाष्यकार ने जाति, कुल, रूप आदि सत्रह द्वारों से आगाढवचन का विस्तार से निरूपण किया है। ३. परुष वचन (फरुसं) __ स्नेहरहित निष्पिपास वचन को परुष वचन कहा जाता है। अथवा जो वचन हिंसात्मक और मर्मभेदी होता है, वह परुष वचन १. निभा. भा. ३ चू. पृ१-भदि कल्याणे सुखे च दीप्तिस्तुतिसौख्येषु

वा। माहात्म्यस्य सिलोकः भदन्तो आचार्यः । २. पाइय. निभा. भा. ३, चू.पृ. १-गाढू उक्तं गादुत्तं, तं केरिसं ? 'गृहणकरं' अन्यस्याख्यातुं न शक्यते । अहवा-सरीरस्योष्मा येनोक्तेन जायते तमागा। वही, गा. २६०७-आगाढं पि य दुविहं, होइ असूयाए तह य

सूयाए। ५. वही, गा. २६०९-२६१६

कहलाता है। शीलांकसूरि के अनुसार मर्मोद्घाटन करने वाली भाषा परुष भाषा कहलाती है। प्रस्तुत आगम के दूसरे उद्देशक में स्वल्प परुष भाषा बोलने वाले के लिए लघुमासिक प्रायश्चित्त का विधान है। प्रस्तुत सूत्र में भदन्त के लिए परुष भाषा बोलने वाले के लिए गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान है। ४. अत्याशातना से (अच्चासायणया)

__ गुरु अथवा रत्नाधिक मुनियों के प्रति विनय करने से प्राप्त होने वाले सुफल को समाप्त करने वाले व्यवहार को आशातना कहते हैं। भगवती सूत्र की वृत्ति के अनुसार अत्याशातना का अर्थ है किसी की शोभा या प्रतिष्ठा का भ्रंश-नाश करना। दसाओ में तेतीस आशातनाओं का प्रज्ञापन हुआ है। निशीथ भाष्यकार ने आशातना के चार प्रकार बतलाए हैं

१. द्रव्य आशातना-गुरु अथवा रात्निक के साथ आहार करते हुए मनोज्ञ अशन आदि का स्वयं प्रचुरमात्रा में भोग करना आदि।

२. क्षेत्र आशातना-गमन आदि क्रियाओं में गुरु अथवा रत्नाधिक के अत्यन्त समीप, आगे, पीछे या दाएं-बाएं चलना आदि।

३. काल आशातना-रात्रि अथवा विकाल वेला में गुरु के द्वारा बुलाए जाने पर न सुनना आदि।

४. भाव आशातना-गुरु की धर्मकथा में बीच में बोलना आदि।

विशेष परिस्थितियों में अपवाद रूप में इन आशातनाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे-रानिक आदि के लिए अपथ्यकर मनोज्ञ अशन आदि को उनसे पहले ही अधिक खा लेना, कांटों ६. वही, भा. ३ चू.पृ. १-णेहरहियं णिप्पिवासं फरुसं भण्णति। ७. वही, चू.पृ. ४९-जं पुण हिंसगं मम्मघट्टणं च तं फरुसं। ८. आचू. वृ.पृ. २५९-परुषां मर्मोद्घाटनपराम्। ९. निसीह. २/५६ १०. निभा. ३ चू.पृ.७-गुरुं पडुच्च विणयकरणे जं फलं तमायं सादेतीति

आसादणा। ११. भग. (भाष्य) ३/१११ की वृत्ति-अत्याशातयितुं छायाया

भ्रंशयितुम्। १२. दसाओ ३/३