________________

छहों उल्लासों के प्रारंभिक पद्य विषयवस्तु और भाषा दोनों दृष्टियों से विलक्षण हैं। इससे रचनाशैली में द्विरूपता परिलक्षित होती है । शैली-भेद की इस समस्या को समाहित करने के लिए ही संभवतः उनको मंगलवचन के रूप में भिन्न प्रस्तुति दी गई है। इससे भाषा, शैली और वर्णनगत द्वैध भी कृति को विशेष सौन्दर्य देता हुआ प्रतीत होता है ।

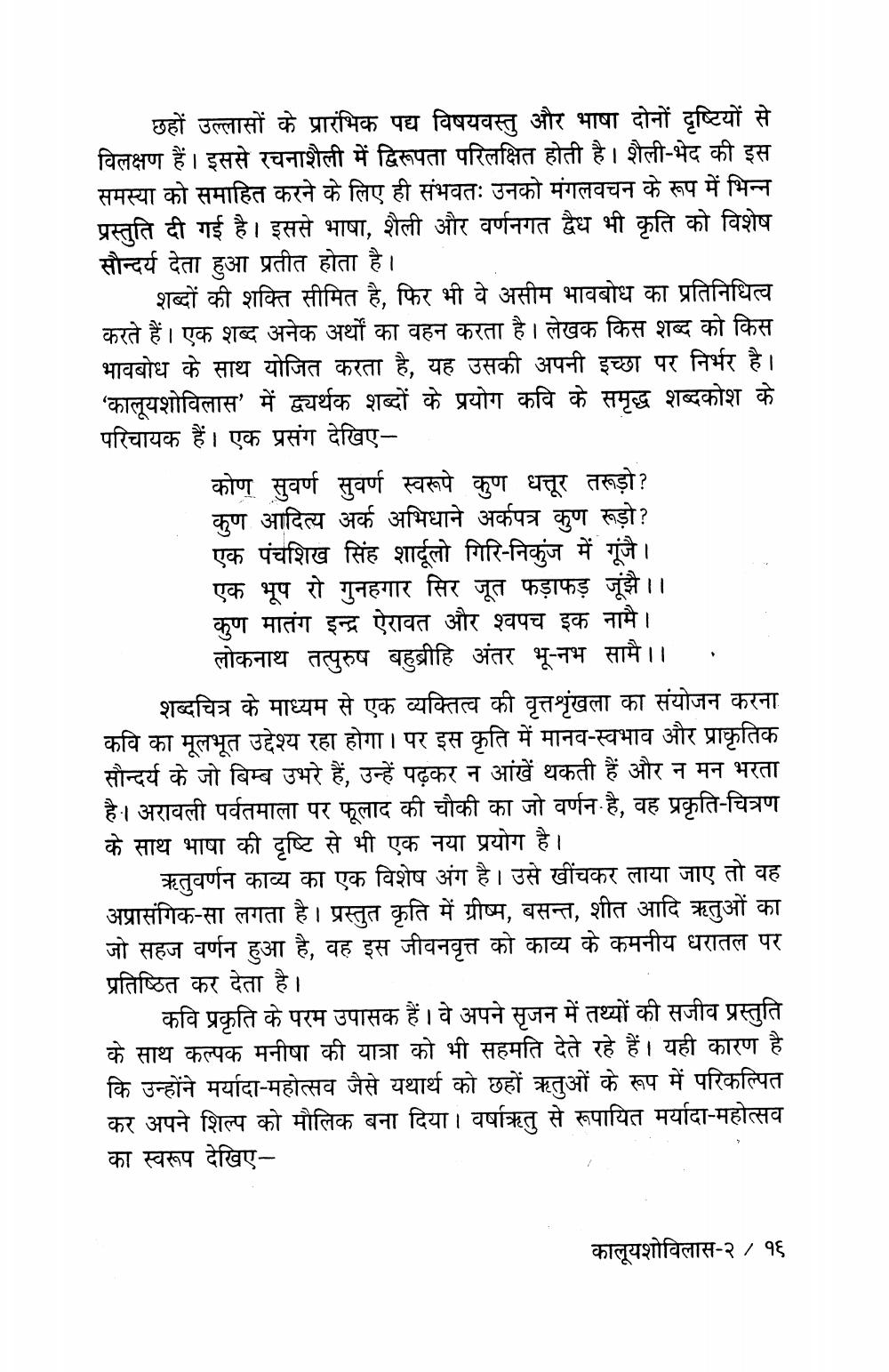

शब्दों की शक्ति सीमित है, फिर भी वे असीम भावबोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक शब्द अनेक अर्थों का वहन करता है । लेखक किस शब्द को किस भावबोध के साथ योजित करता है, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है । ‘कालूयशोविलास' में द्व्यर्थक शब्दों के प्रयोग कवि के समृद्ध शब्दकोश के परिचायक हैं। एक प्रसंग देखिए

कोण सुवर्ण सुवर्ण स्वरूपे कुण धत्तूर तरूड़ो ? कुण आदित्य अर्क अभिधाने अर्कपत्र कुण रूड़ो ? एक पंचशिख सिंह शार्दूलो गिरि-निकुंज में गूंजै । एक भूप रो गुनहगार सिर जूत फड़फड़ जूंझै ।। कुण मातंग इन्द्र ऐरावत और श्वपच इक नामै । लोकनाथ तत्पुरुष बहुब्रीहि अंतर भू-नभ सामै । ।

शब्दचित्र के माध्यम से एक व्यक्तित्व की वृत्तश्रृंखला का संयोजन करना कवि का मूलभूत उद्देश्य रहा होगा । पर इस कृति में मानव स्वभाव और प्राकृतिक सौन्दर्य के जो बिम्ब उभरे हैं, उन्हें पढ़कर न आंखें थकती हैं और न मन भरता है । अरावली पर्वतमाला पर फूलाद की चौकी का जो वर्णन है, वह प्रकृति-चित्रण के साथ भाषा की दृष्टि से भी एक नया प्रयोग है।

ऋतुवर्णन काव्य का एक विशेष अंग है। उसे खींचकर लाया जाए तो वह अप्रासंगिक - सा लगता है । प्रस्तुत कृति में ग्रीष्म, बसन्त, शीत आदि ऋतुओं का जो सहज वर्णन हुआ है, वह इस जीवनवृत्त को काव्य के कमनीय धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है ।

कवि प्रकृति के परम उपासक हैं। वे अपने सृजन में तथ्यों की सजीव प्रस्तुति के साथ कल्पक मनीषा की यात्रा को भी सहमति देते रहे हैं । यही कारण है कि उन्होंने मर्यादा-महोत्सव जैसे यथार्थ को छहों ऋतुओं के रूप में परिकल्पित कर अपने शिल्प को मौलिक बना दिया । वर्षाऋतु से रूपायित मर्यादा- महोत्सव का स्वरूप देखिए

कालूयशोविलास-२ / १६