________________

6. अयश्व आपणे पुराणं मलिनंच घृतस्ति-आजकल बाज़ार में पुराना और मलिन

घी है। 7. यदि तत्र नवीनं शुद्ध स्वादु च घृतं नास्ति-अगर वहाँ नया, शुद्ध और मजेदार . घी नहीं है। 8. तर्हि तद् न आनय-तो उसको न ला।। 9. अहं शुद्धम् एव घृतं भक्षयामि-मैं शुद्ध घी ही खाता हूँ।

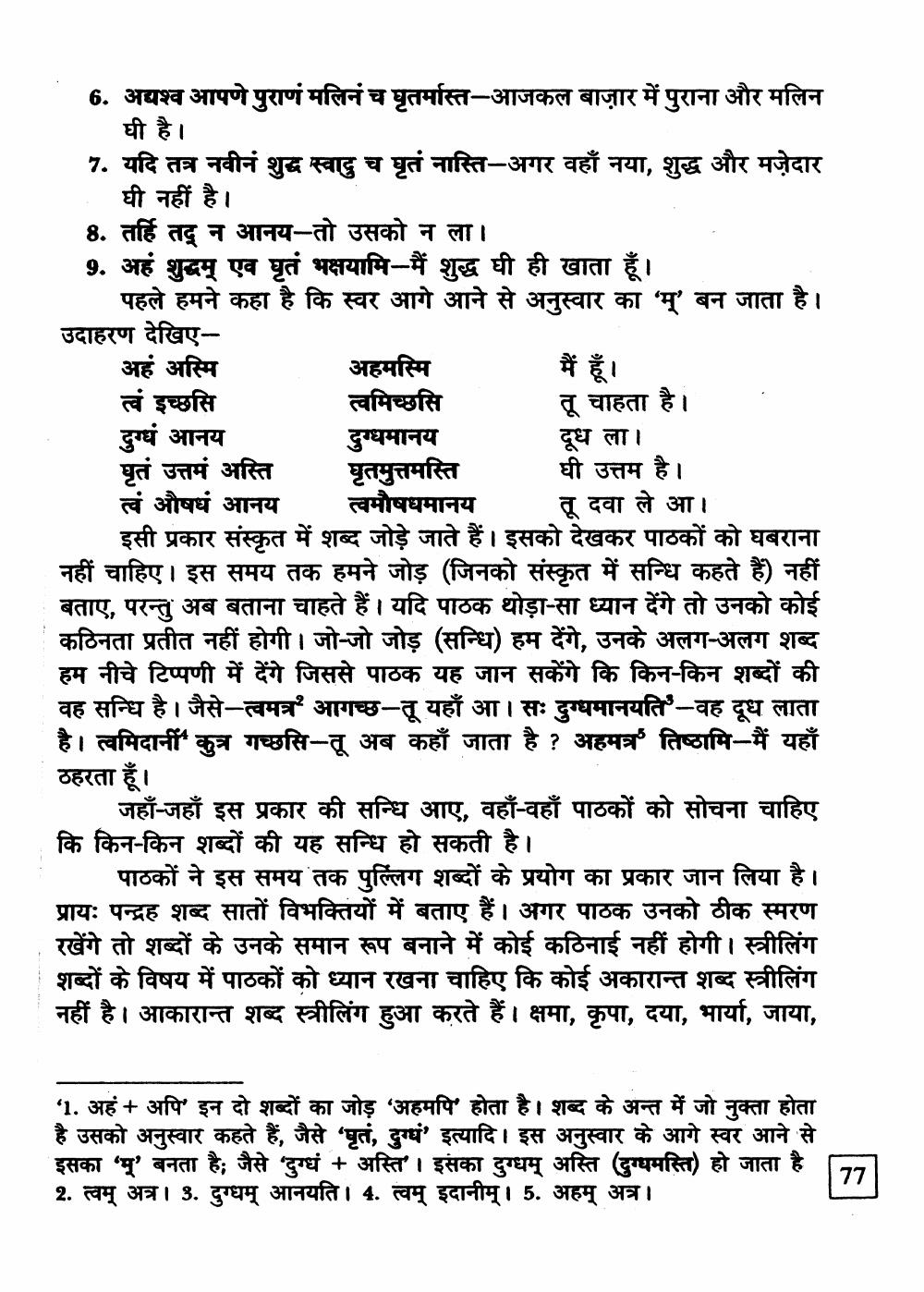

पहले हमने कहा है कि स्वर आगे आने से अनुस्वार का 'म्' बन जाता है। उदाहरण देखिएअहं अस्मि

अहमस्मि त्वं इच्छसि

त्वमिच्छसि तू चाहता है। दुग्धं आनय दुग्धमानय

दूध ला। घृतं उत्तमं अस्ति घृतमुत्तमस्ति घी उत्तम है। त्वं औषधं आनय त्वमौषधमानय तू दवा ले आ।

इसी प्रकार संस्कृत में शब्द जोड़े जाते हैं। इसको देखकर पाठकों को घबराना नहीं चाहिए। इस समय तक हमने जोड़ (जिनको संस्कृत में सन्धि कहते हैं) नहीं बताए, परन्तु अब बताना चाहते हैं। यदि पाठक थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो उनको कोई कठिनता प्रतीत नहीं होगी। जो-जो जोड़ (सन्धि) हम देंगे, उनके अलग-अलग शब्द हम नीचे टिप्पणी में देंगे जिससे पाठक यह जान सकेंगे कि किन-किन शब्दों की वह सन्धि है। जैसे-त्वमत्र आगच्छ-तू यहाँ आ। सः दुग्धमानयति'-वह दूध लाता है। त्वमिदानी कुत्र गच्छसि-तू अब कहाँ जाता है ? अहमत्र तिष्ठामि-मैं यहाँ ठहरता हूँ।

जहाँ-जहाँ इस प्रकार की सन्धि आए, वहाँ-वहाँ पाठकों को सोचना चाहिए कि किन-किन शब्दों की यह सन्धि हो सकती है।

पाठकों ने इस समय तक पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग का प्रकार जान लिया है। प्रायः पन्द्रह शब्द सातों विभक्तियों में बताए हैं। अगर पाठक उनको ठीक स्मरण रखेंगे तो शब्दों के उनके समान रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई अकारान्त शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आकारान्त शब्द स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। क्षमा, कृपा, दया, भार्या, जाया,

1. अहं + अपि' इन दो शब्दों का जोड़ 'अहमपि' होता है। शब्द के अन्त में जो नुक्ता होता है उसको अनुस्वार कहते हैं, जैसे 'घृतं, दुग्धं' इत्यादि। इस अनुस्वार के आगे स्वर आने से इसका 'म्' बनता है; जैसे "दुग्धं + अस्ति'। इसका दुग्धम् अस्ति (दुग्धमस्ति) हो जाता है 2. त्वम् अत्र। 3. दुग्धम् आनयति। 4. त्वम् इदानीम्। 5. अहम् अत्र।

17