________________

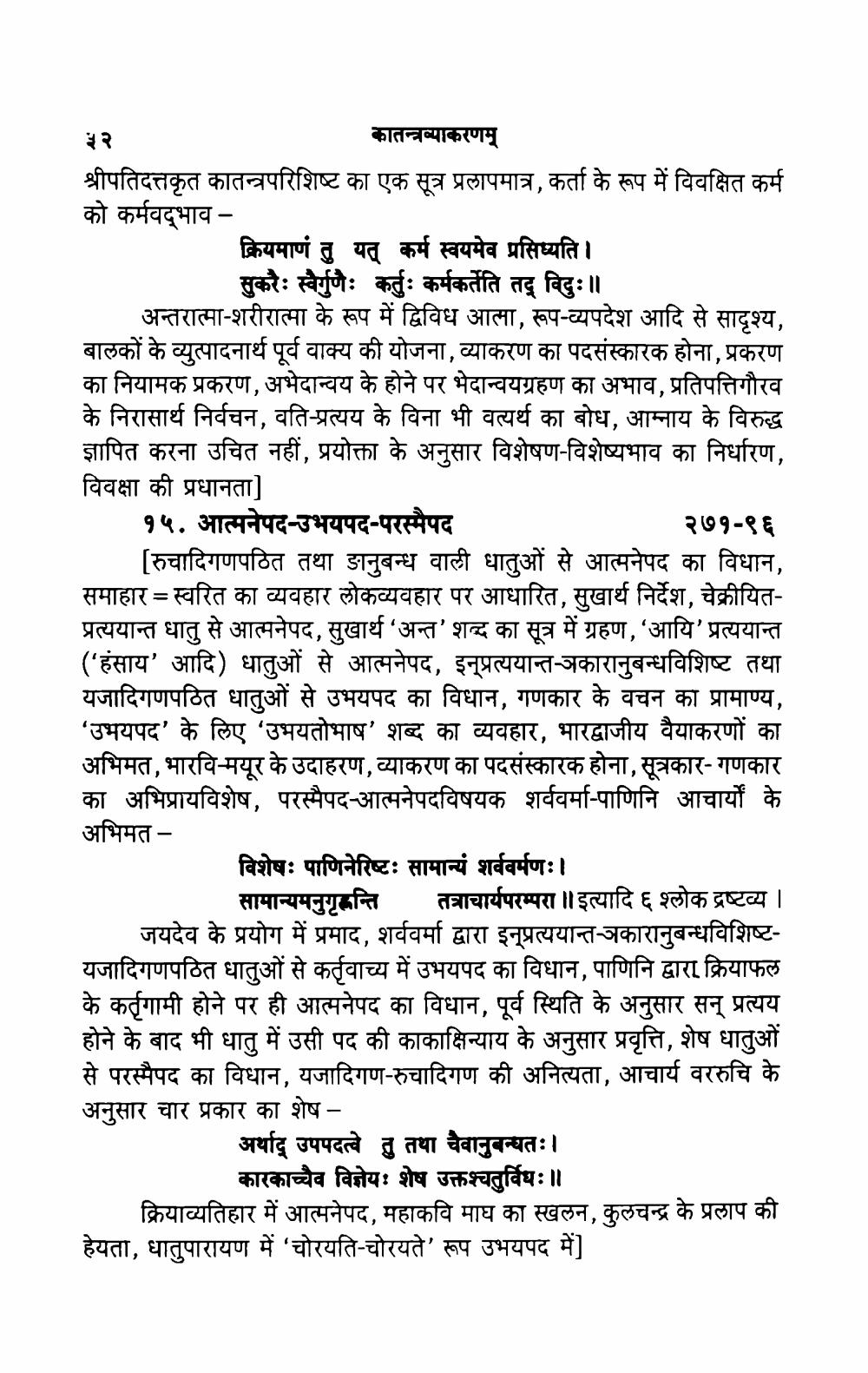

कातन्त्रव्याकरणम् श्रीपतिदत्तकृत कातन्त्रपरिशिष्ट का एक सूत्र प्रलापमात्र, कर्ता के रूप में विवक्षित कर्म को कर्मवद्भाव

क्रियमाणं तु यत् कर्म स्वयमेव प्रसिध्यति।

सुकरैः स्वैर्गुणैः कर्तुः कर्मकर्तेति तद् विदुः॥ अन्तरात्मा-शरीरात्मा के रूप में द्विविध आत्मा, रूप-व्यपदेश आदि से सादृश्य, बालकों के व्युत्पादनार्थ पूर्व वाक्य की योजना, व्याकरण का पदसंस्कारक होना, प्रकरण का नियामक प्रकरण, अभेदान्वय के होने पर भेदान्वयग्रहण का अभाव, प्रतिपत्तिगौरव के निरासार्थ निर्वचन, वति-प्रत्यय के विना भी वत्यर्थ का बोध, आम्नाय के विरुद्ध ज्ञापित करना उचित नहीं, प्रयोक्ता के अनुसार विशेषण-विशेष्यभाव का निर्धारण, विवक्षा की प्रधानता] १५. आत्मनेपद-उभयपद-परस्मैपद

२७१-९६ [रुचादिगणपठित तथा ङानुबन्ध वाली धातुओं से आत्मनेपद का विधान, समाहार = स्वरित का व्यवहार लोकव्यवहार पर आधारित, सुखार्थ निर्देश, चेक्रीयितप्रत्ययान्त धातु से आत्मनेपद, सुखार्थ 'अन्त' शब्द का सूत्र में ग्रहण, आयि' प्रत्ययान्त ('हंसाय' आदि) धातुओं से आत्मनेपद, इन्प्रत्ययान्त-अकारानुबन्धविशिष्ट तथा यजादिगणपठित धातुओं से उभयपद का विधान, गणकार के वचन का प्रामाण्य, 'उभयपद' के लिए 'उभयतोभाष' शब्द का व्यवहार, भारद्वाजीय वैयाकरणों का अभिमत, भारवि-मयूर के उदाहरण, व्याकरण का पदसंस्कारक होना,सूत्रकार-गणकार का अभिप्रायविशेष, परस्मैपद-आत्मनेपदविषयक शर्ववर्मा-पाणिनि आचार्यों के अभिमत

विशेषः पाणिनेरिष्टः सामान्यं शर्ववर्मणः।

सामान्यमनुगृहन्ति तत्राचार्यपरम्परा ॥ इत्यादि ६ श्लोक द्रष्टव्य | जयदेव के प्रयोग में प्रमाद, शर्ववर्मा द्वारा इन्प्रत्ययान्त-ञकारानुबन्धविशिष्टयजादिगणपठित धातुओं से कर्तृवाच्य में उभयपद का विधान, पाणिनि द्वारा क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर ही आत्मनेपद का विधान, पूर्व स्थिति के अनुसार सन् प्रत्यय होने के बाद भी धातु में उसी पद की काकाक्षिन्याय के अनुसार प्रवृत्ति, शेष धातुओं से परस्मैपद का विधान, यजादिगण-रुचादिगण की अनित्यता, आचार्य वररुचि के अनुसार चार प्रकार का शेष -

अर्थाद् उपपदत्वे तु तथा चैवानुबन्यतः।

कारकाच्चैव विज्ञेयः शेष उक्तश्चतुर्विधः॥ क्रियाव्यतिहार में आत्मनेपद, महाकवि माघ का स्खलन, कुलचन्द्र के प्रलाप की हेयता, धातुपारायण में 'चोरयति-चोरयते' रूप उभयपद में]