________________

308 * जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन

अर्थात् साध्य के बिना निश्चित रूप से न होना, यह एक लक्षण जिसमें पाया जाए, वह हेतु है । हेतु प्रयोग के दो भेद कहे गए हैं - तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति । साध्य के होने पर ही हेतु का होना तथोपत्ति और साध्य के अभाव में हेतु का अभाव होना, अन्यथानुपपत्ति है जैसे एक पाकशाला अग्निवाली है, क्योंकि अग्नि के होने पर ही धूम हो सकता है, या क्योंकि अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता।

तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति में से किसी एक का प्रयोग करने से ही साध्य का ज्ञान हो सकता है, अतः एक ही जगह दोनों का प्रयोग करना व्यर्थ है। अविनाभाव, अन्यथानुपपत्ति, व्याप्ति से एकार्थवाचक शब्द है।

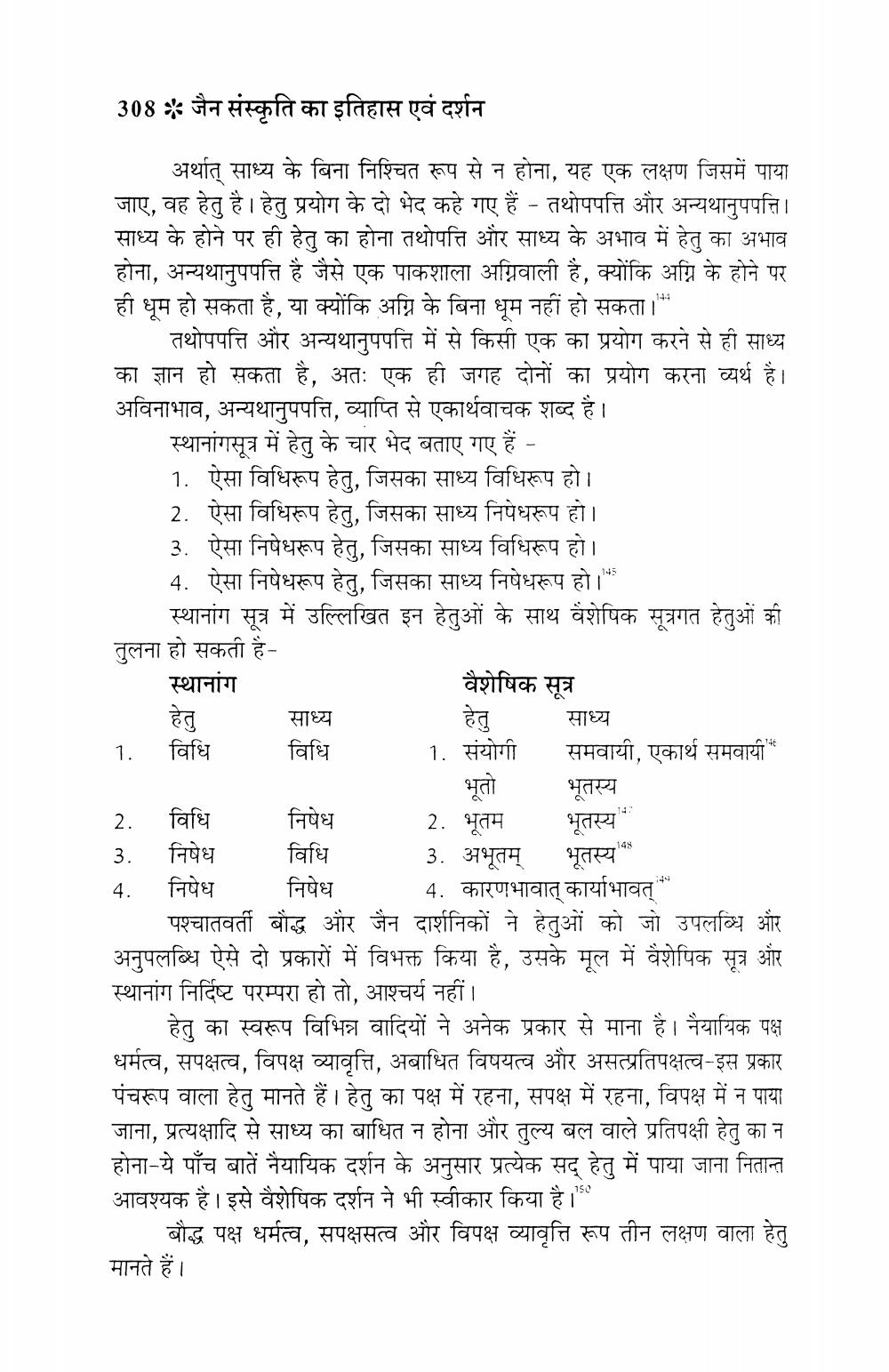

स्थानांगसूत्र में हेतु के चार भेद बताए गए हैं - 1. ऐसा विधिरूप हेतु, जिसका साध्य विधिरूप हो। 2. ऐसा विधिरूप हेतु, जिसका साध्य निषेधरूप हो। 3. ऐसा निषेधरूप हेतु, जिसका साध्य विधिरूप हो। 4. ऐसा निषेधरूप हेतु, जिसका साध्य निषेधरूप हो।

स्थानांग सूत्र में उल्लिखित इन हेतुओं के साथ वैशेषिक सूत्रगत हेतुओं की तुलना हो सकती हैस्थानांग

वैशेषिक सूत्र हेतु साध्य

हेतु साध्य 1. विधि विधि

1. संयोगी समवायी, एकार्थ समवायी*

भूतो भूतस्य 2. विधि निषेध 2. भूतम भूतस्य 3. निषेध

3. अभूतम् भूतस्य 4. निषेध निषेध 4. कारणभावात् कार्याभावत्

पश्चातवर्ती बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने हेतुओं को जो उपलब्धि और अनुपलब्धि ऐसे दो प्रकारों में विभक्त किया है, उसके मूल में वैशेषिक सूत्र और स्थानांग निर्दिष्ट परम्परा हो तो, आश्चर्य नहीं।

हेतु का स्वरूप विभिन्न वादियों ने अनेक प्रकार से माना है। नैयायिक पक्ष धर्मत्व, सपक्षत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व-इस प्रकार पंचरूप वाला हेतु मानते हैं । हेतु का पक्ष में रहना, सपक्ष में रहना, विपक्ष में न पाया जाना, प्रत्यक्षादि से साध्य का बाधित न होना और तुल्य बल वाले प्रतिपक्षी हेतु का न होना-ये पाँच बातें नैयायिक दर्शन के अनुसार प्रत्येक सद् हेतु में पाया जाना नितान्त आवश्यक है। इसे वैशेषिक दर्शन ने भी स्वीकार किया है।

बौद्ध पक्ष धर्मत्व, सपक्षसत्व और विपक्ष व्यावृत्ति रूप तीन लक्षण वाला हेतु मानते हैं।

विधि