________________

( ७७ ) जैनमत तो ऐसा अद्भुत समन्वयकेन्द्र है कि इसमें किसी दोष का स्पर्श हो ही नहीं सकता क्योंकि इस मत के प्रवर्तक महापुरुष की दृष्टि में सारी वस्तुएँ अनन्त विचित्र धर्मों से सम्बलित हैं और सप्तभङ्गीनय के उज्ज्वल आलोक में पूर्णरूपेण परिस्फुट हैं।

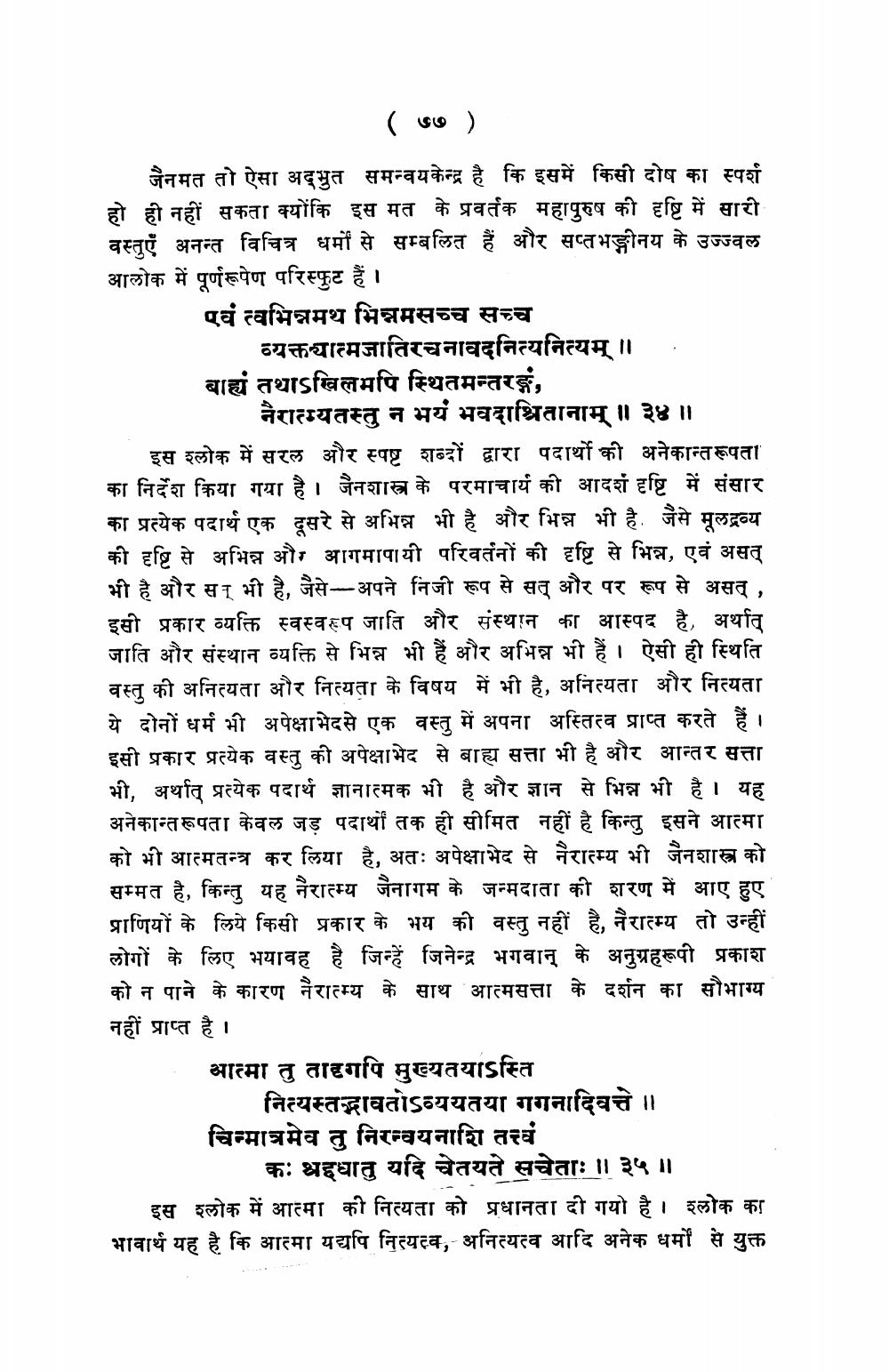

एवं त्वभिन्नमथ भिन्नमसच्च सच्च

व्यक्तधात्मजातिरचनावदनित्यनित्यम् ॥ बाह्य तथाऽखिलमपि स्थितमन्तरङ्ग,

नैरात्म्यतस्तु न भयं भवदाश्रितानाम् ॥ ३४॥ इस श्लोक में सरल और स्पष्ट शब्दों द्वारा पदार्थो की अनेकान्तरूपता का निर्देश किया गया है। जैनशास्त्र के परमाचार्य की आदर्श दृष्टि में संसार का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से अभिन्न भी है और भिन्न भी है. जैसे मूलद्रव्य की दृष्टि से अभिन्न और आगमापायी परिवर्तनों की दृष्टि से भिन्न, एवं असत् भी है और सन् भी है, जैसे-अपने निजी रूप से सत् और पर रूप से असत् , इसी प्रकार व्यक्ति स्वस्वरूप जाति और संस्थान का आस्पद है, अर्थात् जाति और संस्थान व्यक्ति से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। ऐसी ही स्थिति वस्तु की अनित्यता और नित्यता के विषय में भी है, अनित्यता और नित्यता ये दोनों धर्म भी अपेक्षाभेदसे एक वस्तु में अपना अस्तित्व प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु की अपेक्षाभेद से बाह्य सत्ता भी है और आन्तर सत्ता भी, अर्थात् प्रत्येक पदार्थ ज्ञानात्मक भी है और ज्ञान से भिन्न भी है। यह अनेकान्तरूपता केवल जड़ पदार्थों तक ही सीमित नहीं है किन्तु इसने आत्मा को भी आत्मतन्त्र कर लिया है, अतः अपेक्षाभेद से नैरात्म्य भी जैनशास्त्र को सम्मत है, किन्तु यह नैरात्म्य जैनागम के जन्मदाता की शरण में आए हुए प्राणियों के लिये किसी प्रकार के भय की वस्तु नहीं है, नैरात्म्य तो उन्हीं लोगों के लिए भयावह है जिन्हें जिनेन्द्र भगवान् के अनुग्रहरूपी प्रकाश को न पाने के कारण नैरात्म्य के साथ आत्मसत्ता के दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त है।

आत्मा तु तागपि मुख्यतयाऽस्ति

नित्यस्तद्भावतोऽव्ययतया गगनादिवत्ते ।। चिन्मात्रमेव तु निरन्वयनाशि तत्त्वं

कः श्रद्दधातु यदि चेतयते सचेताः ॥ ३५ ॥ इस श्लोक में आत्मा की नित्यता को प्रधानता दी गयो है। श्लोक का भावार्थ यह है कि आत्मा यद्यपि नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धर्मों से युक्त