________________

१७५

577: १०-३०]

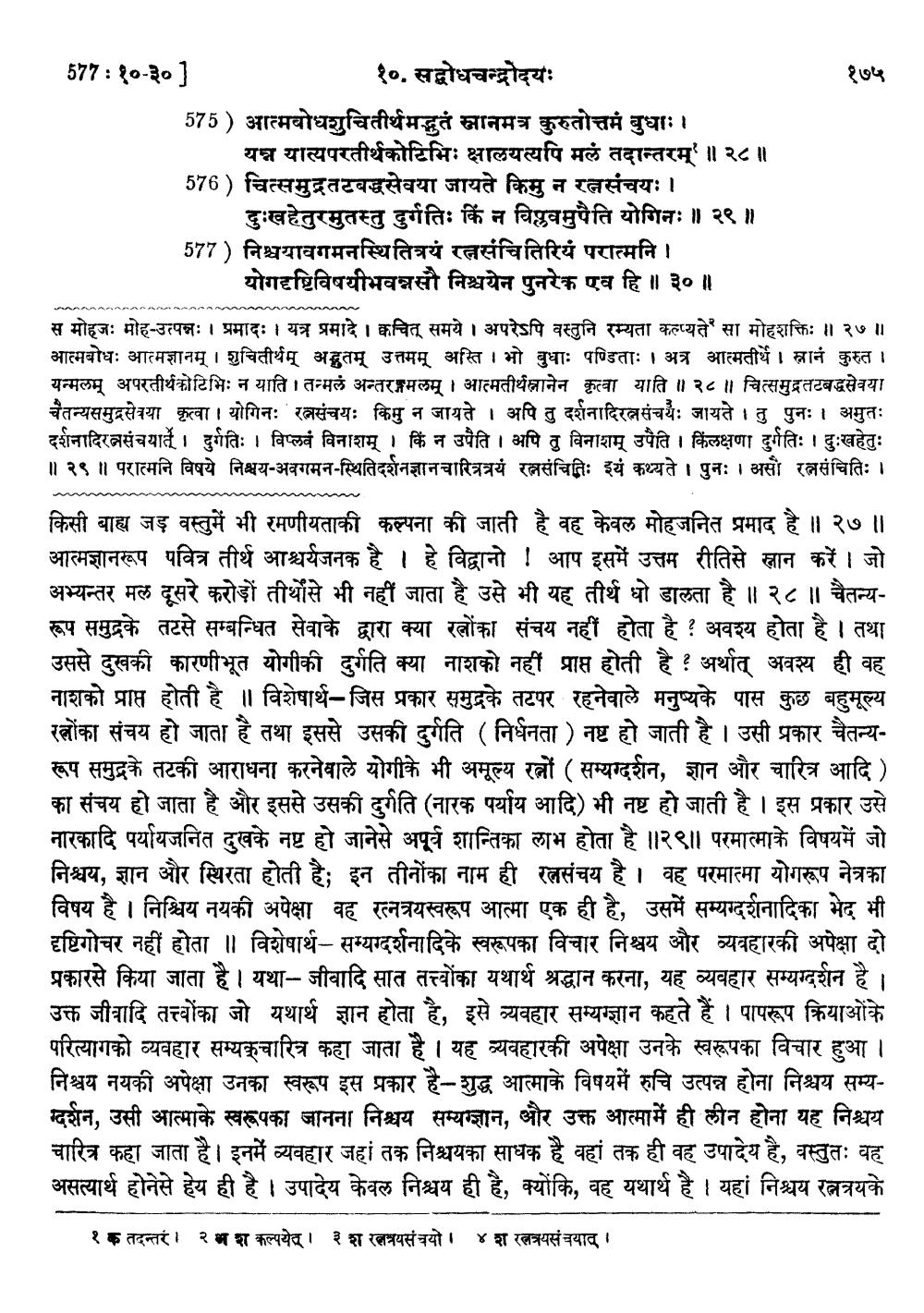

१०. सद्बोधचन्द्रोदयः 575) आत्मवोधशुचितीर्थमद्भुतं स्नानमत्र कुरुतोत्तमं बुधाः।

यन्न यात्यपरतीर्थकोटिभिः क्षालयत्यपि मलं तदान्तरम् ॥ २८॥ 576) चित्समुद्रतटबद्धसेवया जायते किमु न रत्नसंचयः ।

दुःखहेतुरमुतस्तु दुर्गतिः किं न विप्लवमुपैति योगिनः ॥ २९ ॥ 577) निश्चयावगमनस्थितित्रयं रत्नसंचितिरियं परात्मनि ।

योगदृष्टिविषयीभवन्नसौ निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥ ३०॥

स मोहजः मोह-उत्पन्नः। प्रमादः। यत्र प्रमादे। क्वचित् समये। अपरेऽपि वस्तुनि रम्यता कल्प्यते सा मोहशक्तिः ॥ २७ ॥ आत्मबोधः आत्मज्ञानम् । शुचितीर्थम् अद्भुतम् उत्तमम् अस्ति । भो बुधाः पण्डिताः । अत्र आत्मतीर्थे । स्नानं कुरुत । यन्मलम् अपरतीर्थकोटिभिः न याति । तन्मलं अन्तरजमलम् । आत्मतीर्थस्नानेन कृत्वा याति ॥ २८॥ चित्समुद्रतटबद्धसेवया चैतन्यसमुद्रसेवया कृत्वा । योगिनः रत्नसंचयः किमु न जायते । अपि तु दर्शनादिरत्नसंचयः जायते । तु पुनः । अमुतः दर्शनादिरत्नसंचयात् । दुर्गतिः । विप्लवं विनाशम् । किं न उपैति । अपि तु विनाशम् उपैति । किंलक्षणा दुर्गतिः । दुःखहेतुः ॥ २९ ॥ परात्मनि विषये निश्चय-अवगमन-स्थितिदर्शनज्ञानचारित्रत्रयं रत्नसंचितिः इयं कथ्यते । पुनः । असौ रत्नसंचितिः ।

किसी बाह्य जड़ वस्तुमें भी रमणीयताकी कल्पना की जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥ आत्मज्ञानरूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है । हे विद्वानो ! आप इसमें उत्तम रीतिसे स्नान करें। जो अभ्यन्तर मल दूसरे करोड़ों तीर्थोंसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीर्थ धो डालता है ॥ २८ ॥ चैतन्यरूप समुद्रके तटसे सम्बन्धित सेवाके द्वारा क्या रत्नोंका संचय नहीं होता है ? अवश्य होता है । तथा उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशको नहीं प्राप्त होती है ? अर्थात् अवश्य ही वह नाशको प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमूल्य रत्नोंका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गति (निर्धनता ) नष्ट हो जाती है । उसी प्रकार चैतन्यरूप समुद्रके तटकी आराधना करनेवाले योगीके भी अमूल्य रत्नों ( सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि) का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुर्गति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उसे नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्तिका लाभ होता है ॥२९॥ परमात्माके विषयमें जो निश्चय, ज्ञान और स्थिरता होती है; इन तीनोंका नाम ही रत्नसंचय है। वह परमात्मा योगरूप नेत्रका विषय है । निश्चिय नयकी अपेक्षा वह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यग्दर्शनादिका भेद भी दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ- सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपका विचार निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो प्रकारसे किया जाता है। यथा- जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यग्दर्शन है। उक्त जीवादि तत्त्वोंका जो यथार्थ ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापरूप क्रियाओंके परित्यागको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जाता है । यह व्यवहारकी अपेक्षा उनके स्वरूपका विचार हुआ । निश्चय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है-शुद्ध आत्माके विषयमें रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्यग्दर्शन, उसी आत्माके स्वरूपका जानना निश्चय सम्यग्ज्ञान, और उक्त आत्मामें ही लीन होना यह निश्चय चारित्र कहा जाता है। इनमें व्यवहार जहां तक निश्चयका साधक है वहां तक ही वह उपादेय है, वस्तुतः वह असत्यार्थ होनेसे हेय ही है। उपादेय केवल निश्चय ही है, क्योंकि, वह यथार्थ है । यहां निश्चय रत्नत्रयके

१क तदन्तरं । २ भश कल्पयेत् । ३ श रत्नत्रयसंचयो। ४ श रत्नत्रयसंचयात् ।