________________

जैन आगम वनस्पति कोश

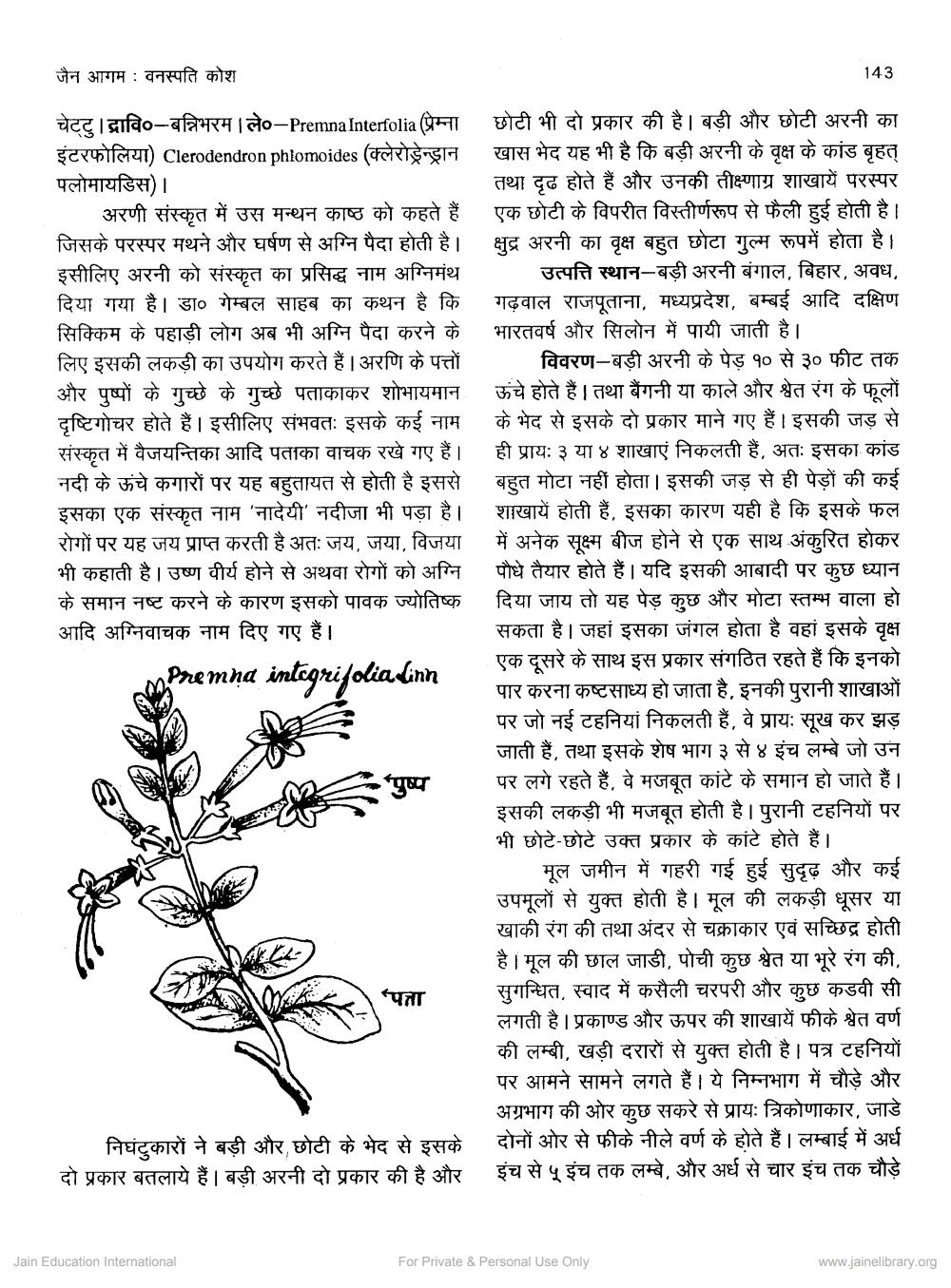

चेट्टु । द्रावि०-बन्निभरम | ले० - Premna Interfolia (प्रेम्ना इंटरफोलिया) Clerodendron phlomoides (क्लेरोड्रेन्ड्रान पलोमायडिस) ।

अरणी संस्कृत में उस मन्थन काष्ठ को कहते हैं जिसके परस्पर मथने और घर्षण से अग्नि पैदा होती है। इसीलिए अरनी को संस्कृत का प्रसिद्ध नाम अग्निमंथ दिया गया है। डा० गेम्बल साहब का कथन है कि सिक्किम के पहाड़ी लोग अब भी अग्नि पैदा करने के लिए इसकी लकड़ी का उपयोग करते हैं । अरणि के पत्तों और पुष्पों के गुच्छे के गुच्छे पताकाकर शोभायमान दृष्टिगोचर होते हैं । इसीलिए संभवतः इसके कई नाम संस्कृत में वैजयन्तिका आदि पताका वाचक रखे गए हैं। नदी के ऊंचे कगारों पर यह बहुतायत से होती है इससे इसका एक संस्कृत नाम 'नादेयी' नदीजा भी पड़ा 1 रोगों पर यह जय प्राप्त करती है अतः जय, जया, विजया भी कहती है । उष्ण वीर्य होने से अथवा रोगों को अग्नि के समान नष्ट करने के कारण इसको पावक ज्योतिष्क आदि अग्निवाचक नाम दिए गए हैं।

Premna integrifolia Linn

पुष्प

Jain Education International

'पत्ता

निघंटुकारों ने बड़ी और छोटी के भेद से इसके दो प्रकार बतलाये हैं। बड़ी अरनी दो प्रकार की है और

143

छोटी भी दो प्रकार की है। बड़ी और छोटी अरनी का खास भेद यह भी है कि बड़ी अरनी के वृक्ष के कांड बृहत् तथा दृढ होते हैं और उनकी तीक्ष्णाग्र शाखायें परस्पर एक छोटी के विपरीत विस्तीर्णरूप से फैली हुई होती है। क्षुद्र अरनी का वृक्ष बहुत छोटा गुल्म रूपमें होता है।

उत्पत्ति स्थान- बड़ी अरनी बंगाल, बिहार, अवध, गढ़वाल राजपूताना, मध्यप्रदेश, बम्बई आदि दक्षिण भारतवर्ष और सिलोन में पायी जाती है ।

विवरण - बड़ी अरनी के पेड़ १० से ३० फीट तक ऊंचे होते हैं। तथा बैंगनी या काले और श्वेत रंग के फूलों के भेद से इसके दो प्रकार माने गए हैं। इसकी जड़ से ही प्रायः ३ या ४ शाखाएं निकलती हैं, अतः इसका कांड बहुत मोटा नहीं होता। इसकी जड़ से ही पेड़ों की कई शाखायें होती हैं, इसका कारण यही है कि इसके फल में अनेक सूक्ष्म बीज होने से एक साथ अंकुरित होकर पौधे तैयार होते हैं। यदि इसकी आबादी पर कुछ ध्यान दिया जाय तो यह पेड़ कुछ और मोटा स्तम्भ वाला हो सकता है। जहां इसका जंगल होता है वहां इसके वृक्ष एक दूसरे के साथ इस प्रकार संगठित रहते हैं कि इनको पार करना कष्टसाध्य हो जाता है, इनकी पुरानी शाखाओं पर जो नई टहनियां निकलती हैं, वे प्रायः सूख कर झड़ जाती हैं, तथा इसके शेष भाग ३ से ४ इंच लम्बे जो उन पर लगे रहते हैं, वे मजबूत कांटे के समान हो जाते हैं। इसकी लकड़ी भी मजबूत होती है। पुरानी टहनियों पर भी छोटे-छोटे उक्त प्रकार के कांटे होते हैं ।

मूल जमीन में गहरी गई हुई सुदृढ़ और कई उपमूलों से युक्त होती है। मूल की लकड़ी धूसर या खाकी रंग की तथा अंदर से चक्राकार एवं सच्छिद्र होती है। मूल की छाल जाडी, पोची कुछ श्वेत या भूरे रंग की, सुगन्धित, स्वाद में कसैली चरपरी और कुछ कडवी सी लगती है । प्रकाण्ड और ऊपर की शाखायें फीके श्वेत वर्ण की लम्बी, खड़ी दरारों से युक्त होती है। पत्र टहनियों पर आमने सामने लगते हैं। ये निम्नभाग में चौड़े और अग्रभाग की ओर कुछ सकरे से प्रायः त्रिकोणाकार, जाडे दोनों ओर से फीके नीले वर्ण के होते हैं। लम्बाई में अर्ध इंच से ५ इंच तक लम्बे, और अर्ध से चार इंच तक चौड़े

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org