________________

नौवर्धन

सकता ।

दशामें मद्य सेवनकी आज्ञा बुद्धदेवने दी होगी, यह नहीं कहा जा स. म. / परि० / ३८५ यद्यपि बौद्ध साधु जीव दया पालते है, चलते हुए भूमिको बुहार कर चलते है, परन्तु भिक्षा पात्रों में आये हुए मांसको भी शुद्ध मानकर खा लेते है। ब्रह्मचर्य आदि क्रियाओमे दृढ रहते हैं । ३. बीच सम्प्रदाय

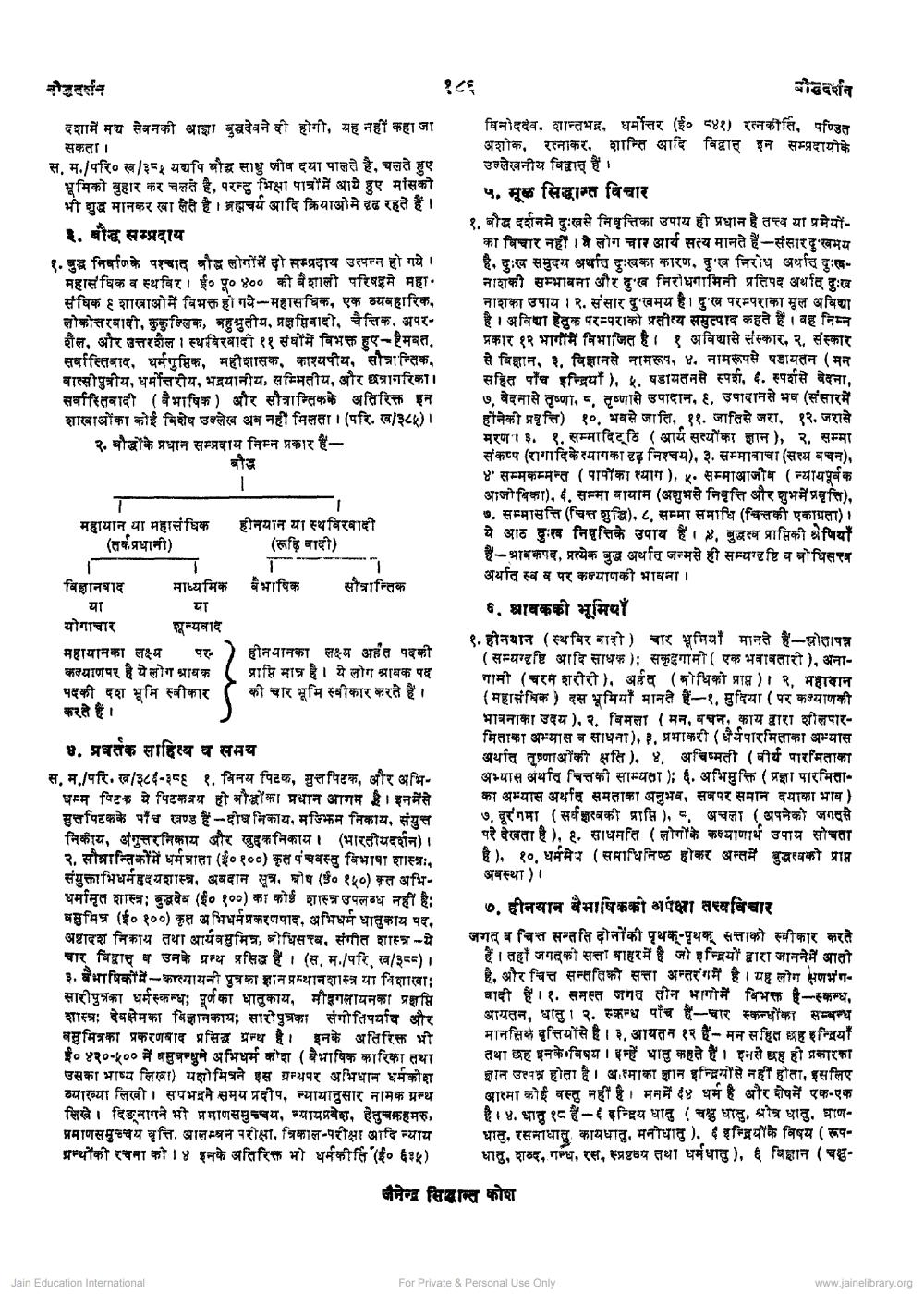

१. बुद्ध निर्वाणके पश्चाद बौद्ध लोगों में दो सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये । महासंधिक व स्थविर । ई० पू० ४०० की वैशाली परिषद्मे महा संदिकाखाली हो गये महासचिक, एक व्यहारिक, लोक, महुतीय शवादी पैतिक अपर शैस और उपरस स्वरवादी १९ में विभक्त हुए मक्त सर्वास्तिवाद, धर्मक्षिक, महीशासक, काश्यपीय, सौत्रान्तिक, वात्सपुत्रीय, धर्मोत्तरीय, भद्रानीय सम्मितीय और छागरिका। सर्वावादी वैभाषिक) और सोचा अतिरिक्त इन शाखाओंका कोई विशेष उस अम नहीं मिलता। (परि. ख ३८४) । २. बौद्धों के प्रधान सम्प्रदाय निम्न प्रकार हैं

T महायान या महासंधिक

(प्रधान)

विज्ञानवाद

या

योगाचार

T माध्यमिक

या शुन्यवाद

महायानका लक्ष्य पर कल्याणपर है ये लोग श्रावक vent दशभूमि स्वीकार करते हैं।

-

Jain Education International

बौद्ध 1

1

हीनयान या स्थविरवादी (बी)

T वैभाषिक

४. प्रवर्तक साहित्य व समय

8.

7 सौत्रान्तिक

हीनयानका लक्ष्य अर्हत पदकी प्राप्ति मात्र है। ये लोग श्रावक पद की चार भूमि स्वीकार करते हैं।

स. म. / परि. ख / ३८६-३८६ १. विनय पिटक, मुत्तपिटक, और अभिधम्म free a freeत्रय हो बौद्धोंका प्रधान आगम है। इनमें से के पाँच खण्ड-दोषनिकाय मनिन निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुरमिला और निकाय (भारतीयदर्शन)। २. सौत्रान्तिकों में धर्मत्राता (३० १००) कृत पंचवस्तु विभाषा शास्त्रः, संयुकाभिधर्महृदयशास्त्र अमदान सूत्र घोष (२०१०) इस अभि धर्मामृत शास्त्र: बुद्धदेव ( ई० १०० ) का कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं है; सुमित्र ( ई० १००) कृत अभिधर्मप्रकरणपाद, अभिधर्म धातुकाय पद, agrat निकाय तथा आर्यवसुमित्र, बोधिसत्त्व, संगीत शास्त्र - ये चार विवाद व उनके ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । ( स. म. / परिख / ३८८) | ३. वैभाषिकों में- कात्यायनी पुत्रका ज्ञान प्रस्थानशास्त्र या विशाखा सारीपुत्रका धर्मस्वन्धः पूर्णका धातुकाय, मौलायनका प्रति शास्त्र: वेवक्षेमका विज्ञानकाय: सारीपुत्रका संगीतिपर्याय और

मित्रका प्रकरणवाद प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त भी ०४२०-५०० में बने अभिधर्मकोश ( वैभाषिक कारिका तथा उसका भाष्य लिखा) यशोमित्र ने इस ग्रन्थपर अभिधान धर्मकोश व्याख्या लिखी। सपभद्रने समय प्रदीप, न्यायानुसार नामक ग्रन्थ हि दिनागने भी प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश हेतुकहरु प्रमाणसमुच्चय वृत्ति, आलम्बन परीक्षा, त्रिकाल परीक्षा आदि न्याय ग्रन्थोंकी रचना को ४ इनके अतिरिक्त भी धर्मकीर्ति (०६२५)

दर्शन

विनोददेव, शान्तभद्र, धर्मोत्तर ( ई० ८४१) रत्नकीर्ति, पण्डित अशोक, रत्नाकर, शान्ति आदि विद्वात् इन सम्प्रदायोके उल्लेखनीय विद्वात् हैं ।

५. मूळ सिद्धान्त विचार

१. बौद्ध दर्शनमे दुःखसे निवृत्तिका उपाय हो प्रधान है तत्त्व या प्रमेयोंका विचार नहीं । ये लोग चार आर्य सत्य मानते हैं - संसारदुःखभय है. दुःख समुदय अर्थात दुःखका कारण, दुख निरोध अर्थात दुःखनादाकी सम्भावना और दु:ख निरोधगामिनी प्रतिपद अर्थात् दुःख नाका उपाय । २. संसार दुखमय है। दुख परम्पराका मूल अविद्या है । अविद्या हेतुक परम्पराको प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हैं। वह निम्न प्रकार १२ भागों में विभाजित है । १ अविव्यासे संस्कार, २, संस्कार से विज्ञान, ३, विज्ञानसे नामरूप, ४. नामरूपसे षडायतन ( मन सहित पाँच इन्द्रियों). २. पायतन से स्पर्धा, ६. स्पर्धा वेदना, ७. वेदमासे तृष्णा, तृष्णासे उपादान, ६ उपादानसे भव (संसार में होनेकी प्रवृत्ति) १०. भवसे जाति, ११. जातिसे जरा, १२. जरासे मरण । ३. १. सम्मादिट्ठि ( आर्य सत्योंकर ज्ञान ), २. सम्मा संकम्प (रागादिके त्यागका दृढ़ निश्चय), ३. सम्मानाचा (सत्य वचन), ४ सम्मकम्पन्त (पापका त्याग ) ५. सम्माआजीव ( न्यायपूर्वक आजीविका), 4. सम्मा मायाम (अशुभसे निवृत्ति और शुभप्रवृति ७. सम्मासत्ति (चित्त शुद्धि), ८. सम्मा समाधि (चित्त की एकाग्रता) | ये आठ दुःख निवृत्तिके उपाय है। बुद्धत्व प्राप्तिकी श्रेणियाँ है- श्रावकपद, प्रत्येक अर्थात् जन्मसे ही सम्यग्दृष्टि व बोधिसत्व अर्थात् स्वव पर कल्याणकी भावना ।

बुद्ध

६. श्रावककी भूमियाँ

१. हीनयान स्थविर बाद) चार भूमियों मानते हैं-सोप (सम्यग्दृष्टि आदि साधक ); सकृद्रगामी ( एक भवावतारी ), अनागामी ( चरम शरीरी), अईद (बोधिको प्राप्त ) २ महायान (महा) दस भूमियाँ मानते हैं-१, दिया ( पर श्याणकी भावनाका उदय ), २. बिमला ( मन, वचन, काय द्वारा शीलपारमिताका अभ्यास व साधना ), ३. प्रभाकरी (धैर्यपारमिताका अभ्यास अर्थात तुम्बाकी क्षति) ४ अचिष्मती (मी पारमिताका अभ्यास अर्थात् चित्तको साम्यता ); ६. अभिमुक्ति (प्रज्ञा पारमिताका अभ्यास अर्थात् समताका अनुभव, सबपर समान दयाका भाव ) ७. दूरंगमा ( सर्वज्ञश्वकी प्राप्ति), अचला ( अपनेको जगदसे परे देखता है ), ६. साधनति ( लोगों के कष्याणार्थ उपाय सोचता है) १०. धर्ममेव (समाधिनिष्ठ होकर अन्त अवस्था ) |

को प्राप्त

१८६

० हीनयान बैमा पिकको अपेक्षा तस्यविचार जगद व चित्त सन्तति दोनोंकी पृथक्-पृथक् ससाको स्वीकार करते हैं। तहाँ जगत्को सत्ता बाहर में है जो इन्द्रियों द्वारा जानने में आती है, और चित्त सन्ततिको सत्ता अन्तरंग में है। यह लोग क्षणभंगबादी हैं । १. समस्त जगव तीन भागो में विभक्त है -स्कन्ध, आयतन, धातु । २. स्कन्ध पाँच है-चार स्कन्धोंका सम्बन्ध मानसिक वृत्तियों से है । ३. आयतन १२ हैं- मन सहित ग्रह इन्द्रियाँ तथा छह इनके विषय । इन्हें धातु कहते हैं। इनसे छह ही प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होता है । अत्माका ज्ञान इन्द्रियों से नहीं होता, इसलिए आत्मा कोई वस्तु नहीं है। मनमें ६४ धर्म है और शेषमें एक-एक है । ४. धातु १८ हैं - ६ इन्द्रिय धातु ( चक्षु धातु, श्रोत्र धातु प्राणधातु, रसमाधातु कायधातु, मनोधातु), ६ इन्द्रियोंके विषय (रूपधातु, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य तथा धर्मधातु), ६ विज्ञान ( चक्षु

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org