________________

२०८

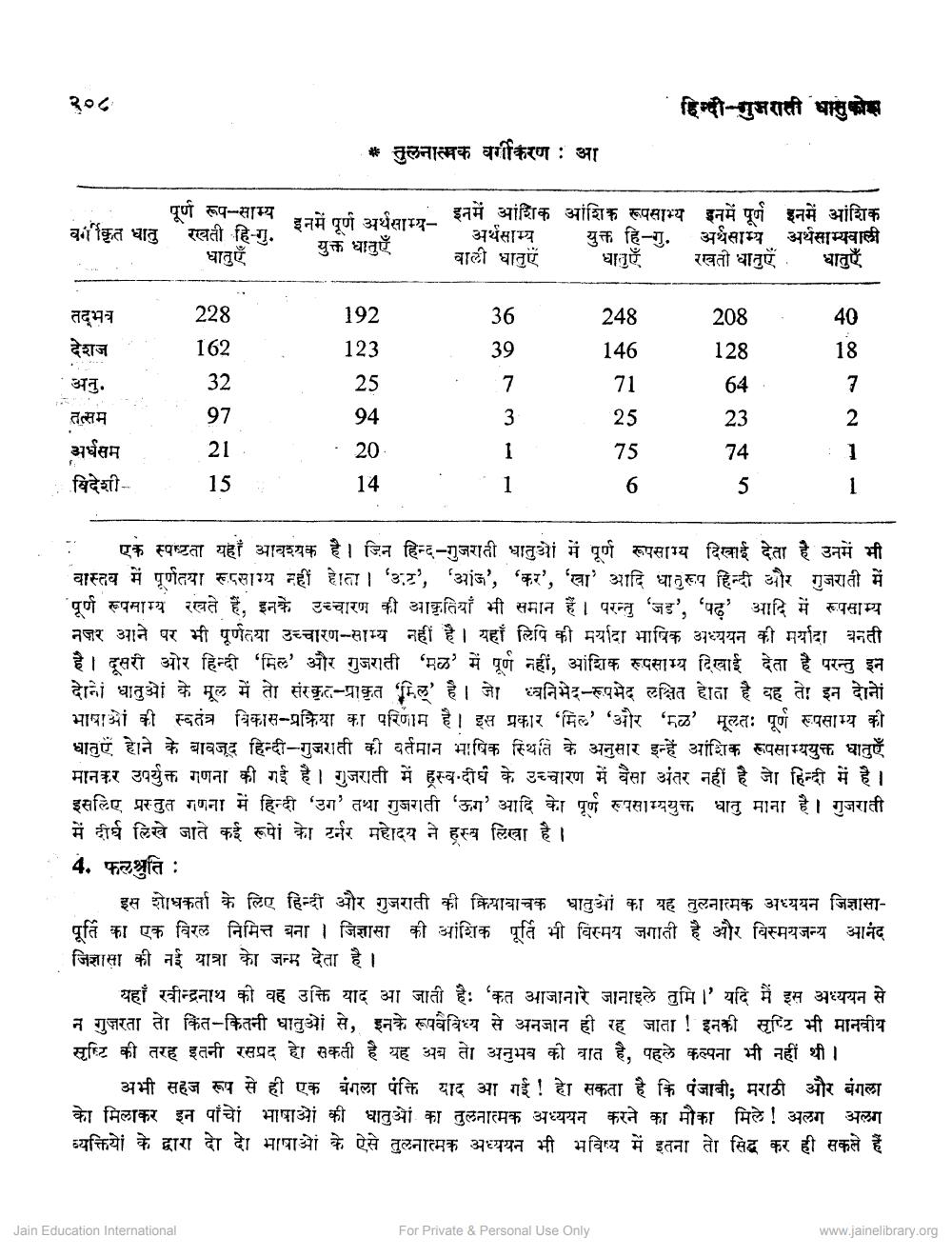

वर्गीकृत धातु

तद्भव

देशज

अनु.

तत्सम

अर्ध

विदेशी

पूर्ण रूप-साम्य रखती हि-गु. धातुएँ

228

162

32

97

21

15

* तुलनात्मक वर्गीकरण : आ

इनमें पूर्ण अर्थसाम्य– इनमें आंशिक आंशिक रूपसाभ्य युक्त धातुएँ

अर्थसाम्य वाली धातुएँ

युक्त हि-गु. धातुएँ

192

123

25

94

Jain Education International

20

14

36

39

7

3

1

हिन्दी - गुजराती धातुकोश

248

146

71

25

75

6

इनमें पूर्ण इनमें आंशिक

अर्थसाम्य अर्थसाम्यवाली रखती धातुएँ.

धातुएँ

For Private & Personal Use Only

208

128

64

23

74

5

40

18

721

एक स्पष्टता यहाँ आवश्यक है। जिन हिन्द - गुजराती धातुओं में पूर्ण रूपसाम्य दिखाई देता है उनमें भी वास्तव में पूर्णतया रूपसाम्य नहीं होता । 'उट', 'आज', 'कर', 'खा' आदि धातुरूप हिन्दी और गुजराती में पूर्ण रूपमाम्य रखते हैं, इनके उच्चारण की आकृतियाँ भी समान हैं। परन्तु 'जड', 'पढ़' आदि में रूपसाम्य नज़र आने पर भी पूर्णतया उच्चारण-साम्य नहीं है । यहाँ लिपि की मर्यादा भाषिक अध्ययन की मर्यादा बनती है । दूसरी ओर हिन्दी 'मिल' और गुजराती 'मळ' में पूर्ण नहीं, आंशिक रूपसाम्य दिखाई देता है परन्तु इन दोनों धातुओं के मूल में तो संस्कृत - प्राकृत 'मिल' है । जो ध्वनिभेद - रूपभेद लक्षित होता है वह तो इन दोनों भाषाओं की स्वतंत्र विकास प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रकार 'मिल' 'और 'मळ' मूलतः पूर्ण रूपसाम्य की धातुएँ होने के बावजूद हिन्दी - गुजराती की वर्तमान भाषिक स्थिति के अनुसार इन्हें आंशिक रूपसाम्ययुक्त धातुएँ मानकर उपर्युक्त गणना की गई है। गुजराती में ह्रस्व-दीर्घ के उच्चारण में वैसा अंतर नहीं है जो हिन्दी में है । इसलिए प्रस्तुत गणना में हिन्दी 'उग' तथा गुजराती 'ऊग' आदि को पूर्ण रूपसाम्ययुक्त धातु माना है। गुजराती में दीर्घ लिखे जाते कई रूपों का टर्नर महोदय ने ह्रस्व लिखा है ।

4. फलश्रुति :

इस शोधकर्ता के लिए हिन्दी और गुजराती की क्रियावाचक धातुओं का यह तुलनात्मक अध्ययन जिज्ञासापूर्ति का एक विरल निमित्त बना । जिज्ञासा की आंशिक पूर्ति भी विस्मय जगाती है और विस्मयजन्य आनंद जिज्ञासा की नई यात्रा को जन्म देता है ।

1

यहाँ रवीन्द्रनाथ की वह उक्ति याद आ जाती है: 'कत आजानारे जानाइले तुमि ।' यदि मैं इस अध्ययन से न गुजरता तो कित - कितनी धातुओं से, इनके रूपवैविध्य से अनजान ही रह जाता ! इनकी सृष्टि भी मानवीय सृष्टि की तरह इतनी रसप्रद हो सकती है यह अब तो अनुभव की बात है, पहले कल्पना भी नहीं थी ।

अभी सहज रूप से ही एक बंगला पंक्ति याद आ गई ! हो सकता है कि पंजाबी, मराठी और बंगला को मिलाकर इन पाँचों भाषाओं की धातुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका मिले ! अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दो दो भाषाओं के ऐसे तुलनात्मक अध्ययन भी भविष्य में इतना तो सिद्ध कर ही सकते हैं

www.jainelibrary.org