________________

हिन्दी जैन गीतकाव्य में कर्म-सिद्धान्त

कायम कम-सिद्धान्त

६५५

......................................................... .... . . ....

मनीषियों के सुविचारित मत से प्रत्येक प्राणी को कर्माधीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है एवं अमिट कर्म-रेखा के फल को भोगना ही है। यह कर्मवाद, भवितव्यता, विधि-विधान, नियतिवाद, भाग्यवाद, परिस्थिति चक्र आदि कई नामों से अभिहित किया गया है। कविवर प्रसाद का नियतिवाद इस सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

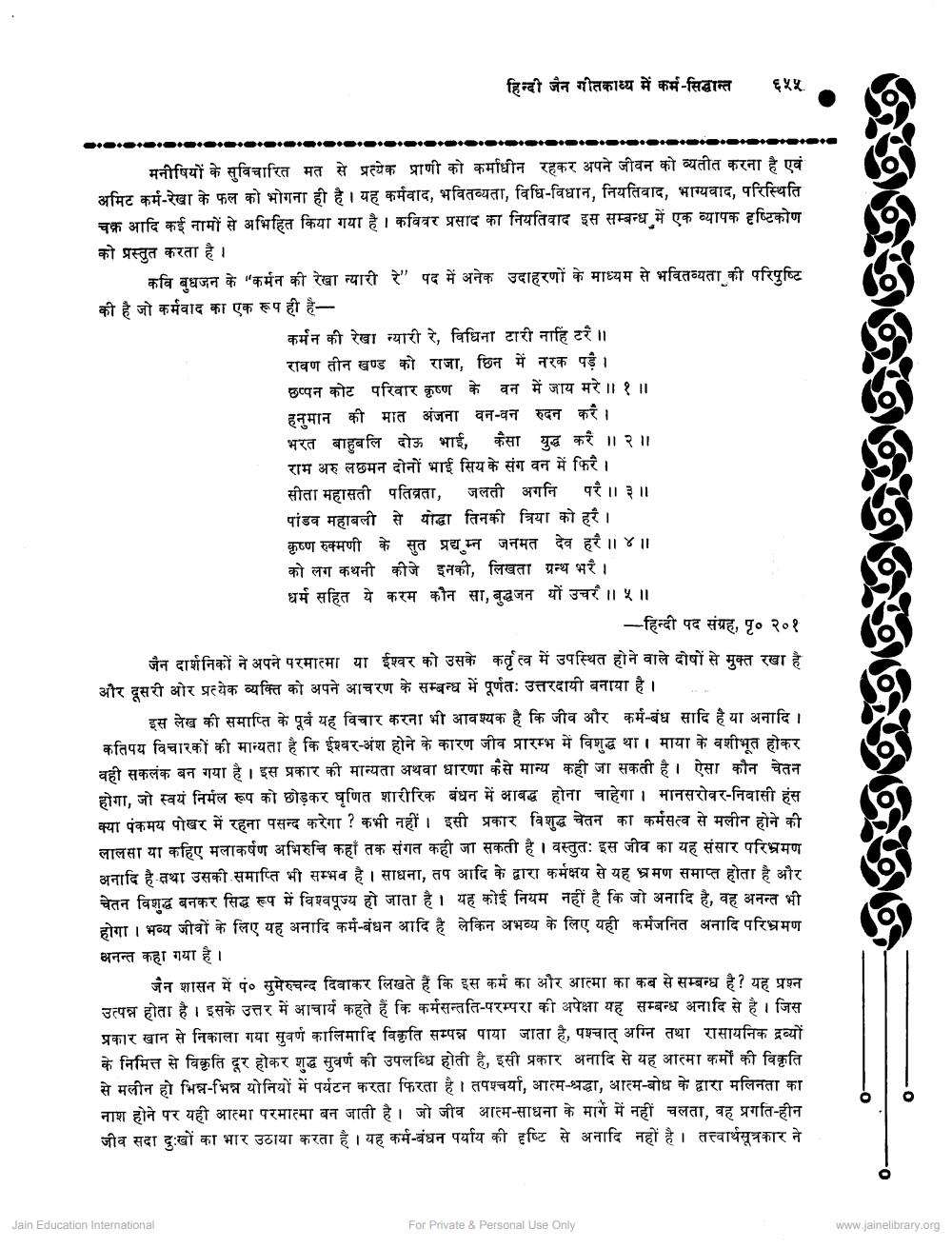

कवि बुधजन के "कर्मन की रेखा न्यारी रे" पद में अनेक उदाहरणों के माध्यम से भवितव्यता की परिपुष्टि की है जो कर्मवाद का एक रूप ही है

कर्मन की रेखा न्यारी रे, विधिना टारी नाहिं टरै॥ रावण तीन खण्ड को राजा, छिन में नरक पड़े। छप्पन कोट परिवार कृष्ण के वन में जाय मरे ॥१॥ हनुमान की मात अंजना वन-वन रुदन करें। भरत बाहुबलि दोऊ भाई, कैसा युद्ध करै ॥२॥ राम अरु लछमन दोनों भाई सिय के संग वन में फिरै । सीता महासती पतिव्रता, जलती अगनि परै ।। ३ ।। पांडव महाबली से योद्धा तिनकी त्रिया को हरै। कृष्ण रुक्मणी के सुत प्रद्युम्न जनमत देव हरै ॥ ४ ॥ को लग कथनी कीजे इनकी, लिखता ग्रन्थ भरै। धर्म सहित ये करम कौन सा, बुद्धजन यों उचरं ॥ ५॥

-हिन्दी पद संग्रह, पृ० २०१ जैन दार्शनिकों ने अपने परमात्मा या ईश्वर को उसके कर्तृत्व में उपस्थित होने वाले दोषों से मुक्त रखा है और दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के सम्बन्ध में पूर्णतः उत्तरदायी बनाया है।

इस लेख की समाप्ति के पूर्व यह विचार करना भी आवश्यक है कि जीव और कर्म-बंध सादि है या अनादि । कतिपय विचारकों की मान्यता है कि ईश्वर-अंश होने के कारण जीव प्रारम्भ में विशुद्ध था। माया के वशीभूत होकर वही सकलंक बन गया है। इस प्रकार की मान्यता अथवा धारणा कैसे मान्य कही जा सकती है। ऐसा कौन चेतन होगा, जो स्वयं निर्मल रूप को छोड़कर घृणित शारीरिक बंधन में आबद्ध होना चाहेगा। मानसरोवर-निवासी हंस क्या पंकमय पोखर में रहना पसन्द करेगा? कभी नहीं। इसी प्रकार विशुद्ध चेतन का कर्मसत्व से मलीन होने की लालसा या कहिए मलाकर्षण अभिरुचि कहाँ तक संगत कही जा सकती है । वस्तुत: इस जीव का यह संसार परिभ्रमण अनादि है तथा उसकी समाप्ति भी सम्भव है। साधना, तप आदि के द्वारा कर्मक्षय से यह भ्रमण समाप्त होता है और चेतन विशुद्ध बनकर सिद्ध रूप में विश्वपूज्य हो जाता है। यह कोई नियम नहीं है कि जो अनादि है, वह अनन्त भी होगा। भव्य जीवों के लिए यह अनादि कर्म-बंधन आदि है लेकिन अभव्य के लिए यही कर्मजनित अनादि परिभ्रमण अनन्त कहा गया है।

जैन शासन में पं० सुमेरुचन्द दिवाकर लिखते हैं कि इस कर्म का और आत्मा का कब से सम्बन्ध है? यह प्रश्न उत्पन्न होता है। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि कर्मसन्तति-परम्परा की अपेक्षा यह सम्बन्ध अनादि से है । जिस प्रकार खान से निकाला गया सुवर्ण कालिमादि विकृति सम्पन्न पाया जाता है, पश्चात् अग्नि तथा रासायनिक द्रव्यों के निमित्त से विकृति दूर होकर शुद्ध सुवर्ण की उपलब्धि होती है, इसी प्रकार अनादि से यह आत्मा कर्मों की विकृति से मलीन हो भिन्न-भिन्न योनियों में पर्यटन करता फिरता है । तपश्चर्या, आत्म-श्रद्धा, आत्म-बोध के द्वारा मलिनता का नाश होने पर यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। जो जीव आत्म-साधना के मार्ग में नहीं चलता, वह प्रगति-हीन जीव सदा दुःखों का भार उठाया करता है । यह कर्म-बंधन पर्याय की दृष्टि से अनादि नहीं है। तत्त्वार्थसूत्रकार ने

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org