________________

४०६

प्रेमी-अभिनंदन ग्रंथ

का परिहार स्पष्ट है, वह यह कि त्रिमूर्ति के कार्यप्रदेश की कल्पना पुराणो मे चाहे भिन्न-भिन्न रूप से की गई हो फिर भी वस्तुत यह त्रिमूर्ति परमात्मा ही है और इसलिए तीनो मूर्तियाँ सृष्टि की कारण भी है ।

इस प्रकार विरोधाभासी सगुण वर्णन करने के बाद कवि परमात्मा की अज्ञेयता सूचित करने के लिए कहता है कि उसे देवता या मनुष्य नही जानते है । और साथ ही ज्ञेयता सूचित करने के लिए कहता है कि अन्यान्य देव जानते हैं । परमात्मा या मूलतत्त्व को कोई जानता है या नही इस प्रश्न की चर्चा ऋग्वेद के समय से होती रही है । नासदीयसूक्त में कहा गया है कि देव' इसको जानते होगे। पर ऋषि कहता है कि देव तो पीछे हुए वे अपने पूर्ववर्ती मूलतत्त्व को किस प्रकार जान सकेंगे ? यह उत्तर आगे जाकर परमात्मा के ज्ञेय-प्रज्ञेय स्वरूप में परिणत हुआ उसीका कवि ने यहाँ वर्णन किया है ।

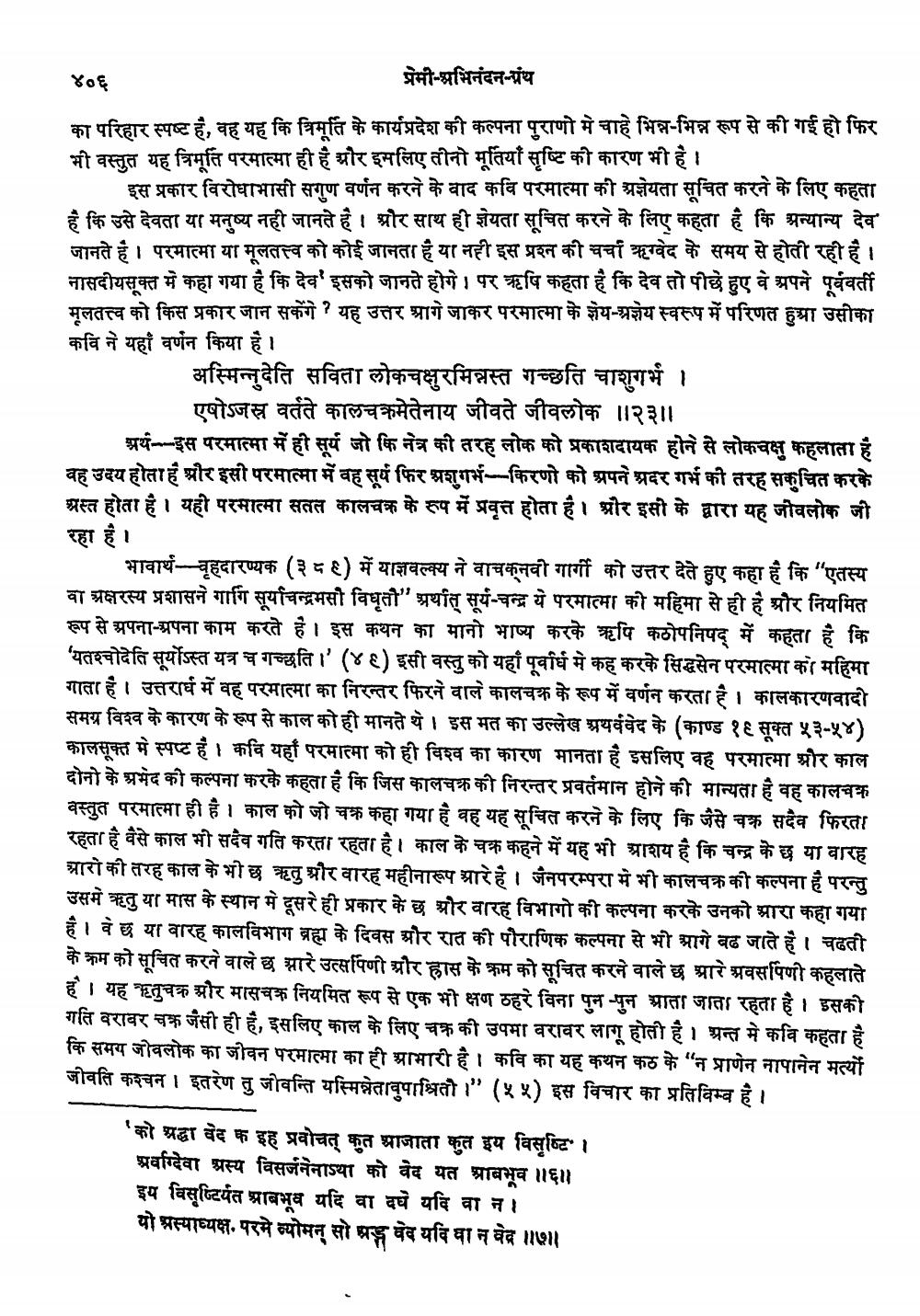

अस्मिन्नुदेति सविता लोकचक्षुरमिन्नस्त गच्छति चाशुगर्भ । एषोऽजस्र वर्तते कालचक्रमेतेनाय जीवते जीवलोक ||२३||

अर्थ--इस परमात्मा में ही सूर्य जो कि नेत्र की तरह लोक को प्रकाशदायक होने से लोकचक्षु कहलाता है वह उदय होता है और इसी परमात्मा में वह सूर्य फिर अशुगर्भ - किरणो को अपने अदर गर्भ की तरह सकुचित करके अस्त होता है । यही परमात्मा सतत कालचक्र के रूप में प्रवृत्त होता है । और इसी के द्वारा यह जीवलोक जी रहा है ।

भावार्थ - वृहदारण्यक (३ ८ ९) में याज्ञवल्क्य ने वाचक्नवी गार्गी को उत्तर देते हुए कहा है कि "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो विधृतो" अर्थात् सूर्य-चन्द्र ये परमात्मा की महिमा से ही है और नियमित रूप से अपना-अपना काम करते है । इस कथन का मानो भाष्य करके ऋषि कठोपनिषद् में कहता है कि 'यतश्चोदेति सूर्योऽस्त यत्र च गच्छति ।' (४९) इसी वस्तु को यहाँ पूर्वार्ध मे कह करके सिद्धसेन परमात्मा को महिमा गाता है । उत्तरार्ध में वह परमात्मा का निरन्तर फिरने वाले कालचक्र के रूप में वर्णन करता है । कालकारणवादी समग्र विश्व के कारण के रूप से काल को ही मानते थे । इस मत का उल्लेख अथर्ववेद के ( काण्ड १९ सूक्त ५३-५४ ) कालसूक्त में स्पष्ट है । कवि यहाँ परमात्मा को ही विश्व का कारण मानता है इसलिए वह परमात्मा और काल दोनो के अभेद की कल्पना करके कहता है कि जिस कालचक्र की निरन्तर प्रवर्तमान होने की मान्यता है वह कालचक वस्तुत परमात्मा ही है । काल को जो चक्र कहा गया है वह यह सूचित करने के लिए कि जैसे चक्र सदैव फिरता रहता है वैसे काल भी सदैव गति करता रहता है । काल के चक्र कहने में यह भी आशय है कि चन्द्र के छ या वारह आरो की तरह काल के भी छ ऋतु और वारह महीनारूप आरे है । जैनपरम्परा में भी कालचक्र की कल्पना है परन्तु उसमे ऋतु या मास के स्थान मे दूसरे ही प्रकार के छ और वारह विभागो की कल्पना करके उनको आरा कहा गया है । वे छ या बारह कालविभाग ब्रह्म के दिवस और रात की पौराणिक कल्पना से भी आगे बढ जाते है । चढती के क्रम को सूचित करने वाले छ नारे उत्सर्पिणी और हास के क्रम को सूचित करने वाले छ आरे अवसर्पिणी कहलाते है । यह ऋतुचक्र और मासचक्र नियमित रूप से एक भी क्षण ठहरे विना पुन -पुन आता जाता रहता है । इसकी गति वरावर चक्र जैसी ही है, इसलिए काल के लिए चक्र की उपमा वरावर लागू होती है । अन्त मे कवि कहता है कि समय जोवलोक का जीवन परमात्मा का ही आभारी है । कवि का यह कथन कठ के "न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ।” (५५) इस विचार का प्रतिविम्व है ।

1

'को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आाजाता कुत इय विसृष्टि' । अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत श्राबभूव ॥ ६ ॥

इय विसृष्टिर्यत श्राबभूव यदि वा दघे यदि वा न । यो श्रस्याध्यक्ष. परमे व्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद्र ॥७