________________

प्रेमी-अभिनंदन-प्रथ

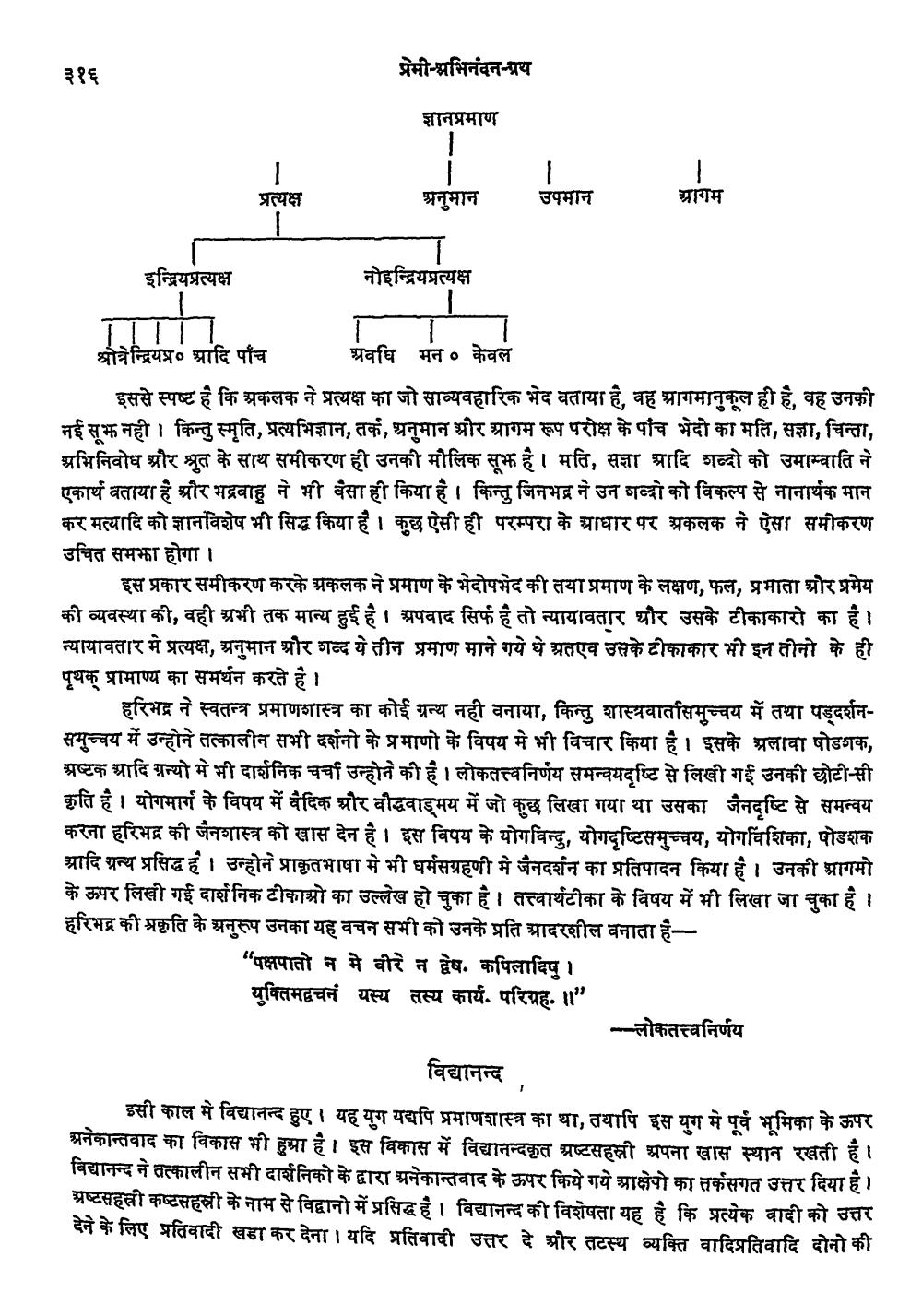

ज्ञानप्रमाण

प्रत्यक्ष

___ अनुमान

उपमान

प्रागम

उपमान

इन्द्रियप्रत्यक्ष

नोइन्द्रियप्रत्यक्ष

श्रोत्रेन्द्रियप्र आदि पाँच अवधि मन० केवल

इससे स्पष्ट है कि अकलक ने प्रत्यक्ष का जो साव्यवहारिक भेद बताया है, वह आगमानुकूल ही है, वह उनकी नई सूझ नही। किन्तु स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम रूप परोक्ष के पांच भेदो का मति, सज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध और श्रुत के साथ समीकरण ही उनकी मौलिक सूझ है। मति, सज्ञा आदि शब्दो को उमाम्वाति ने एकार्थ बताया है और भद्रबाहु ने भी वैसा ही किया है। किन्तु जिनभद्र ने उन शब्दो को विकल्प से नानार्थक मान कर मत्यादि को ज्ञानविशेष भी सिद्ध किया है। कुछ ऐसी ही परम्परा के आधार पर अकलक ने ऐसा समीकरण उचित समझा होगा।

____ इस प्रकार समीकरण करके अकलक ने प्रमाण के भेदोपभेद की तया प्रमाण के लक्षण, फल, प्रमाता और प्रमेय की व्यवस्था की, वही अभी तक मान्य हुई है । अपवाद सिर्फ है तो न्यायावतार और उसके टीकाकारो का है। न्यायावतार मे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण माने गये थे अतएव उसके टीकाकार भी इन तीनो के ही पृथक् प्रामाण्य का समर्थन करते है।

हरिभद्र ने स्वतन्त्र प्रमाणशास्त्र का कोई ग्रन्थ नही बनाया, किन्तु शास्त्रवार्तासमुच्चय में तथा पड्दर्शनसमुच्चय में उन्होने तत्कालीन सभी दर्शनो के प्रमाणो के विषय मे भी विचार किया है। इसके अलावा षोडशक, अष्टक आदि ग्रन्यो मे भी दार्शनिक चर्चा उन्होने की है । लोकतत्त्वनिर्णय समन्वयदृष्टि से लिखी गई उनकी छोटी-सी कृति है। योगमार्ग के विपय में वैदिक और बौद्धवाड्मय में जो कुछ लिखा गया था उसका जैनदृष्टि से समन्वय करना हरिभद्र की जैनशास्त्र को खास देन है। इस विषय के योगविन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, योगविशिका, षोडशक आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध है। उन्होने प्राकृतभाषा में भी धर्मसग्रहणी मे जैनदर्शन का प्रतिपादन किया है। उनकी प्रागमो के ऊपर लिखी गई दार्शनिक टीकाओ का उल्लेख हो चुका है। तत्त्वार्थटीका के विषय में भी लिखा जा चुका है। हरिभद्र की प्रकृति के अनुरूप उनका यह वचन सभी को उनके प्रति आदरशील बनाता है

"पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष. कपिलादिषु। युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य. परिग्रहः ॥"

-लोकतत्त्वनिर्णय

विद्यानन्द इसी काल मे विद्यानन्द हुए। यह युग यद्यपि प्रमाणशास्त्र का था, तथापि इस युग मे पूर्व भूमिका के ऊपर अनेकान्तवाद का विकास भी हुआ है। इस विकास में विद्यानन्दकृत अष्टसहस्री अपना खास स्थान रखती है। विद्यानन्द ने तत्कालीन सभी दार्शनिको के द्वारा अनेकान्तवाद के ऊपर किये गये आक्षेपो का तर्कसंगत उत्तर दिया है। अष्टसहनी कष्टसहस्री के नाम से विद्वानो में प्रसिद्ध है। विद्यानन्द की विशेषता यह है कि प्रत्येक बादी को उत्तर देने के लिए प्रतिवादी खडा कर देना। यदि प्रतिवादी उत्तर दे और तटस्थ व्यक्ति वादिप्रतिवादि दोनों का