________________

-

पाठवां अध्याय

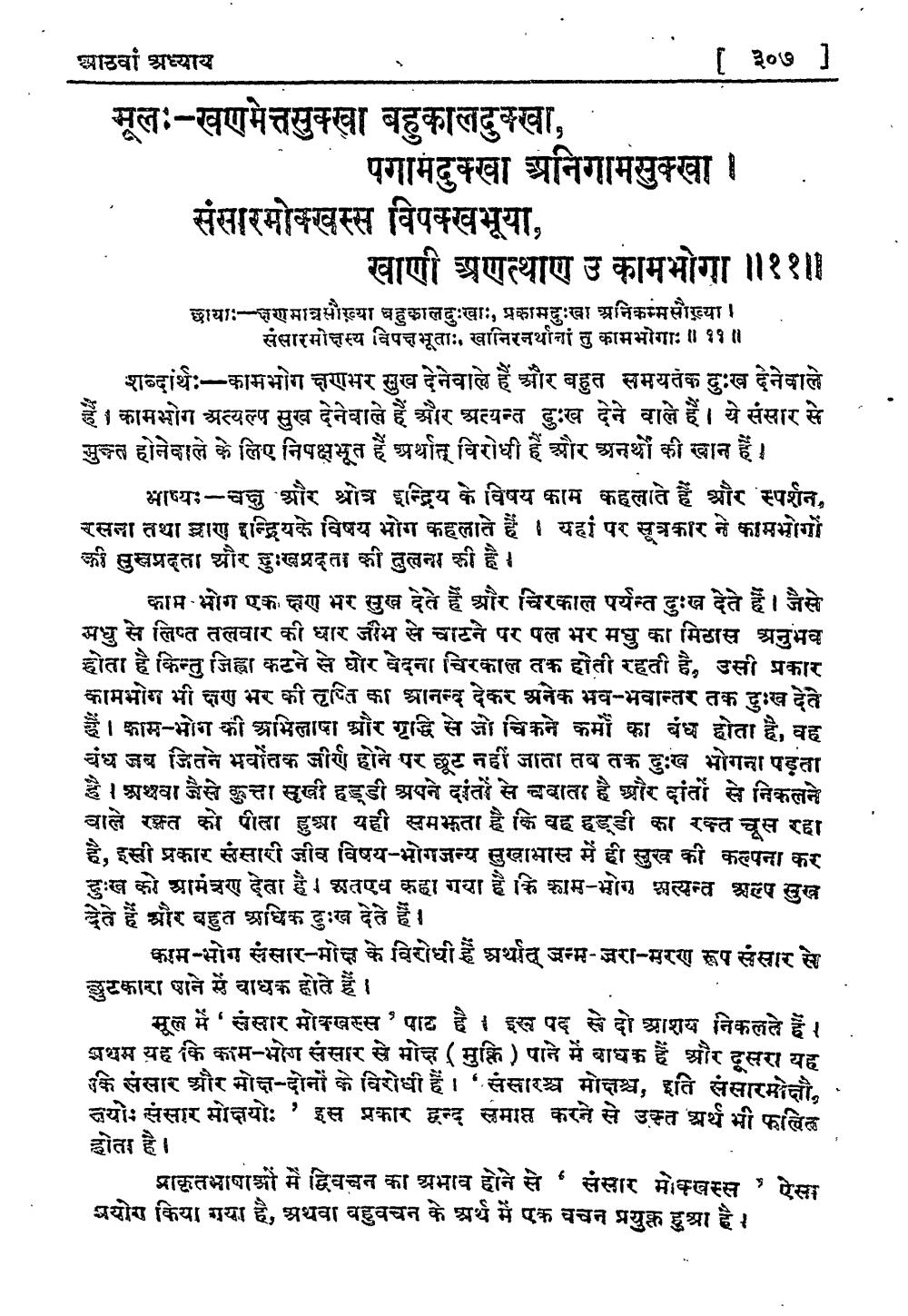

[ ३०७ ] मूलः-खणमेत्तसुक्खा बहुकालदुक्खा,

पगामंदुक्खा अनिगामसुक्खा । संसारमोक्खस्स विपक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥११॥ छाया:-क्षण मानसौख्या बहुकालदुःखाः, प्रकामदुःखा अनिकम्मसौख्या।

___संसारमोक्षस्य विपक्षभूताः, खानिरनर्थानां तु कामभोगाः ॥ १९॥ शब्दार्थः-कामभोग क्षणभर सुख देनेवाले हैं और बहुत समयतेक दुःख देनेवाले हैं। कामभोग अत्यल्प सुख देनेवाले हैं और अत्यन्त दुःख देने वाले हैं। ये संसार से मुक्त होनेवाले के लिए निपक्षसूत हैं अर्थात् विरोधी है और अनर्थों की खान हैं।

___ भाष्य:-चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय के विषय काम कहलाते हैं और स्पर्शन, रसला तथा बाण इन्द्रियके विषय भोग कहलाते हैं । यहां पर सूत्रकार ने कामभोगों की सुखप्रदता और दुःखप्रदता की तुलना की है।

काम भोग एक क्षण भर सुख देते हैं और चिरकाल पर्यन्त दुःख देते हैं। जैसे मधु से लिप्त तलवार की धार जीभ से चाटने पर पल भर मधु का मिठास अनुभव होता है किन्तु जिह्वा कटने से घोर वेदना चिरकाल तक होती रहती है, उसी प्रकार कामभोग भी क्षण भर की तृप्ति का प्रानन्द देकर अनेक भव-भवान्तर तक दुःख देते हैं। काम-भोग की अभिलाषा और गृद्धि से जो चिकने कर्मों का बंध होता है, वह बंध जब जितने भवातक जीर्ण होने पर छूट नहीं जाता तब तक दुःख भोगना पड़ता है। अथवा जैसे कुत्ता सुखी हड्डी अपने दांतों से चबाता है और दांतों से निकलने वाले रजत को पीला हुमा यही समझता है कि वह हड्डी का रक्त चूस रहा है, इसी प्रकार संसारी जीव विषय-भोगजन्य सुखाभास में ही सुख की कल्पना कर दुःख को आमंत्रण देता है । अतएव कहा गया है कि काम-भोग अत्यन्त अल्प सुख देते हैं और बहुत अधिक दुःख देते हैं।

काम-भोग संसार-मोक्ष के विरोधी हैं अर्थात् जन्म-जरा-मरण रूप संसार से छुटकारा पाने में बाधक होते हैं।

मूल में 'संसार मोक्खस्स' पाट है । इस पद से दो श्राशय निकलते हैं। प्रथम यह कि काम-भोग संसार से मोक्ष (मुक्ति) पाने में बाधक हैं और दूसरा यह कि संसार और मोक्ष-दोनों के विरोधी हैं । 'संसारश्च मोक्षश्च, इति संसारमोतो. जयो संसार मोक्षयोः ' इस प्रकार द्वन्द समाप्त करने से उक्त अर्थ भी फलित होता है।

प्राकृतभाषाओं में द्विवचन का अभाव होने से ' संसार मोक्खस्स ' ऐसा प्रयोग किया गया है, अथवा बहुवचन के अर्थ में एक वचन प्रयुक्त हुश्रा है।