________________

अ०१८ / प्र० ४

सन्मतिसूत्रकार सिद्धसेन : दिगम्बराचार्य / ५६९ जिनमें शरीरसम्बन्धी गुणधर्मों के साथ अन्य अतिशय भी आ गये हैं । ९५ और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी समन्तभद्र अतिशयों को मानते थे और उनके स्मरण - चिन्तन को महत्त्व भी देते थे ।

“ऐसी हालत में आप्तमीमांसा ग्रन्थ के सन्दर्भ की दृष्टि से भी आप्त में क्षुत्पिपासादिक के अभाव को विरुद्ध नहीं कहा जा सकता और तब रत्नकरण्ड का उक्त छठा पद्य भी विरुद्ध नहीं ठहरता।" (जै. सा. इ. वि. प्र. / खं. १ / पृ. ४४३-४४५)। ४. 'विद्वान्' शब्द तत्त्वज्ञानी का वाचक, सर्वज्ञ का नहीं

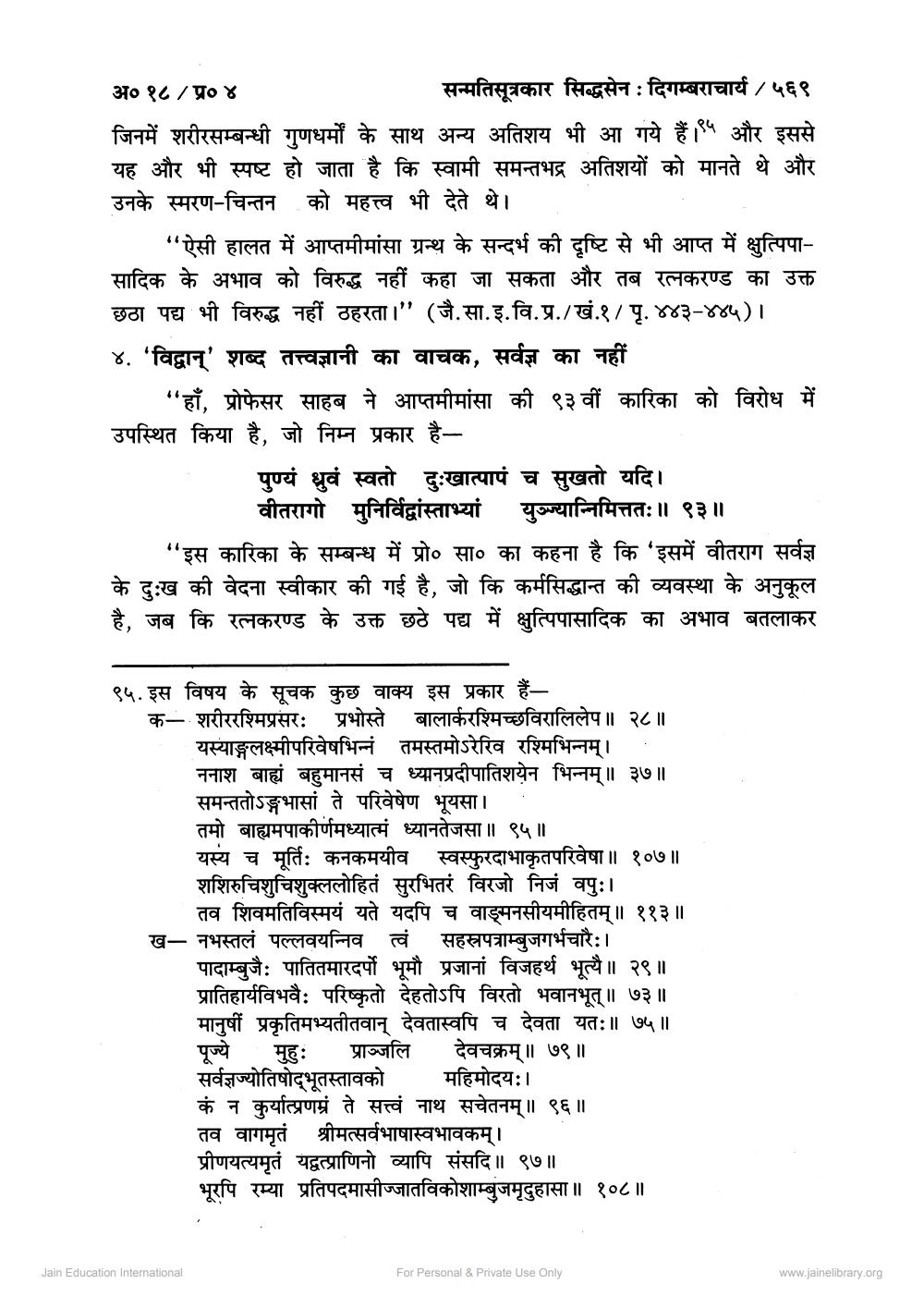

"हाँ, प्रोफेसर साहब ने आप्तमीमांसा की ९३ वीं कारिका को विरोध में उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार है

पुण्यं ध्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युञ्ज्यान्निमित्ततः ॥ ९३॥

44

'इस कारिका के सम्बन्ध में प्रो० सा० का कहना है कि 'इसमें वीतराग सर्वज्ञ के दुःख की वेदना स्वीकार की गई है, जो कि कर्मसिद्धान्त की व्यवस्था के अनुकूल है, जब कि रत्नकरण्ड के उक्त छठे पद्य में क्षुत्पिपासादिक का अभाव बतलाकर

९५. इस विषय के सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं

क - शरीररश्मिप्रसरः प्रभोस्ते बालार्करश्मिच्छविरालिलेप ॥ २८॥ यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेषभिन्नं तमस्तमोऽरेरिव रश्मिभिन्नम् ।

ननाश बाह्यं बहुमानसं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥ ३७॥ समन्ततोऽङ्गभासां ते परिवेषेण भूयसा ।

तमो बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मं ध्यानतेजसा ॥ ९५ ॥

यस्य च मूर्तिः कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेषा ॥ १०७॥ शशिरुचिशुचिशुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपुः ।

तव शिवमतिविस्मयं यते यदपि च वाङ्मनसीयमीहितम् ॥ ११३॥ ख- नभस्तलं पल्लवयन्निव त्वं सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारैः।

पादाम्बुजैः पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थ भूत्यै ॥ २९ ॥ प्रातिहार्यविभवैः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत् ॥ ७३ ॥ मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्वपि च देवता यतः ॥ ७५॥ पूज्ये मुहुः प्राञ्जलि देवचक्रम्॥ ७९॥ सर्वज्ञज्योतिषोद्भूतस्तावको महिमोदयः । कं न कुर्यात्प्रणम्रं ते सत्त्वं नाथ सचेतनम् ॥ ९६ ॥ तव वागमृतं श्रीमत्सर्वभाषास्वभावकम्। प्रीणयत्यमृतं यद्वत्प्राणिनो व्यापि संसदि ॥ ९७ ॥ भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविकोशाम्बुजमृदुहासा ॥ १०८ ॥

Jain Education International

For Personal & Private Use Only

www.jainelibrary.org