________________

४९० / जैनपरम्परा और यापनीयसंघ / खण्ड ३

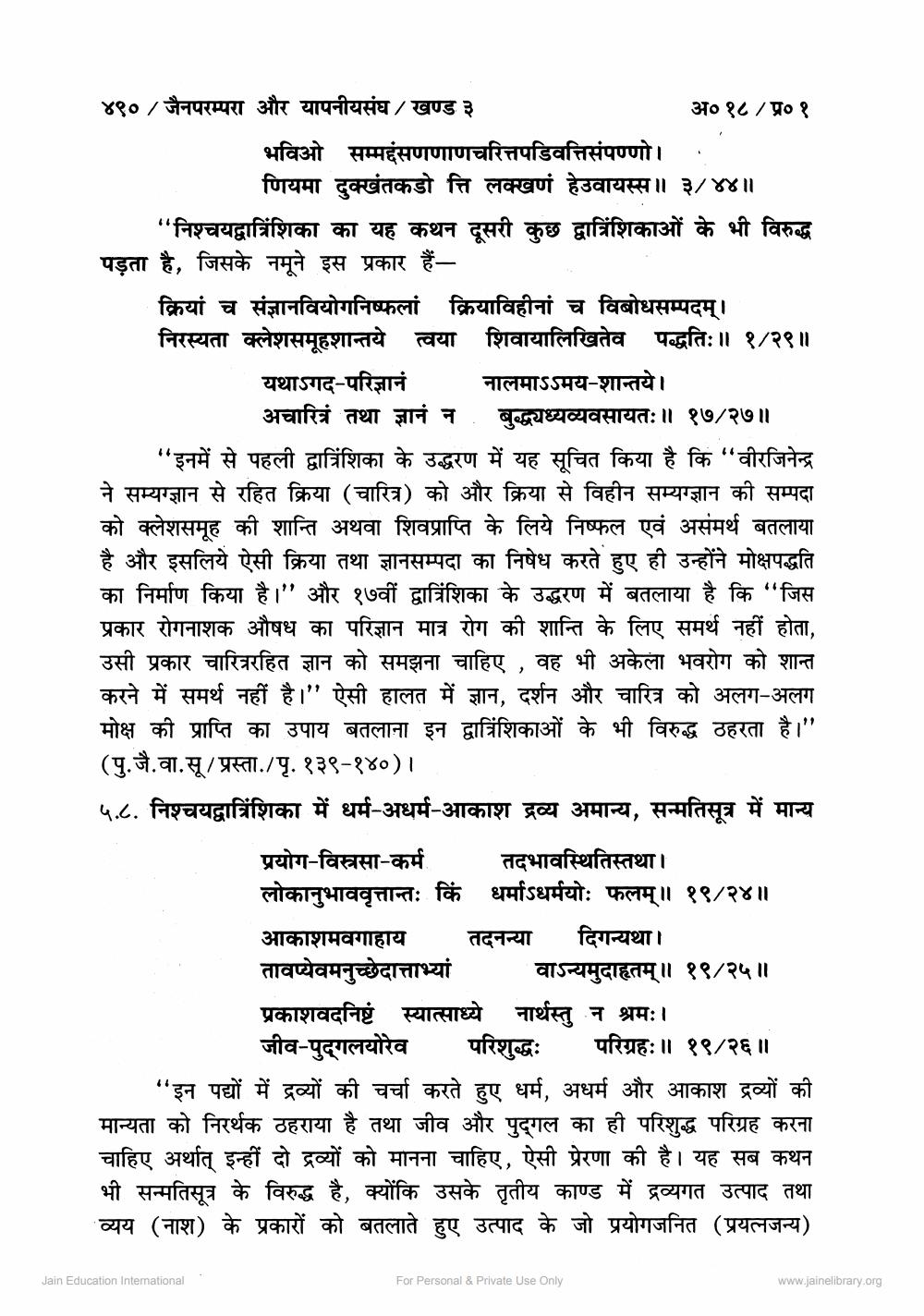

भविओ सम्मद्दंसणणाणचरित्तपडिवत्तिसंपण्णो । णियमा दुक्खंतकडो त्ति लक्खणं हेउवायस्स ॥ ३/४४ ॥

" निश्चयद्वात्रिंशिका का यह कथन दूसरी कुछ द्वात्रिंशिकाओं के भी विरुद्ध पड़ता है, जिसके नमूने इस प्रकार हैं

क्रियां च संज्ञानवियोगनिष्फलां क्रियाविहीनां च विबोधसम्पदम् । निरस्यता क्लेशसमूहशान्तये त्वया शिवायालिखितेव पद्धतिः ॥ १/ २९ ॥

नालमाऽऽमय - शान्तये ।

यथाऽगद-परिज्ञानं अचारित्रं तथा ज्ञानं न

बुद्धयध्यव्यवसायतः ॥ १७/२७ ॥

"इनमें से पहली द्वात्रिंशिका के उद्धरण में यह सूचित किया है कि "वीरजिनेन्द्र ने सम्यग्ज्ञान से रहित क्रिया ( चारित्र) को और क्रिया से विहीन सम्यग्ज्ञान की सम्पदा को क्लेशसमूह की शान्ति अथवा शिवप्राप्ति के लिये निष्फल एवं असमर्थ बतलाया है और इसलिये ऐसी क्रिया तथा ज्ञानसम्पदा का निषेध करते हुए ही उन्होंने मोक्षपद्धति का निर्माण किया है।" और १७वीं द्वात्रिंशिका के उद्धरण में बतलाया है कि " जिस प्रकार रोगनाशक औषध का परिज्ञान मात्र रोग की शान्ति के लिए समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार चारित्ररहित ज्ञान को समझना चाहिए, वह भी अकेला भवरोग को शान्त करने में समर्थ नहीं है।" ऐसी हालत में ज्ञान, दर्शन और चारित्र को अलग-अलग मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बतलाना इन द्वात्रिंशिकाओं के भी विरुद्ध ठहरता है । " (पु.जै.वा.सू/प्रस्ता./पृ. १३९-१४०) ।

५.८. निश्चयद्वात्रिंशिका में धर्म-अधर्म - आकाश द्रव्य अमान्य, सन्मतिसूत्र में मान्य

Jain Education International

प्रयोग - विस्सा-कर्म

लोकानुभाववृत्तान्तः किं

अ०१८ / प्र० १

आकाशमवगाहाय

तावप्येवमनुच्छेदात्ताभ्यां

तदभावस्थितिस्तथा ।

धर्माऽधर्मयोः फलम् ॥ १९ / २४॥

तदनन्या

दिगन्यथा ।

वाऽन्यमुदाहृतम् ॥ १९/२५॥

प्रकाशवदनिष्टं स्यात्साध्ये नार्थस्तु न श्रमः । जीव-पुद्गलयोरेव परिशुद्धः

"इन पद्यों में द्रव्यों की चर्चा करते हुए धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यों की मान्यता को निरर्थक ठहराया है तथा जीव और पुद्गल का ही परिशुद्ध परिग्रह करना चाहिए अर्थात् इन्हीं दो द्रव्यों को मानना चाहिए, ऐसी प्रेरणा की है। यह सब कथन भी सन्मतिसूत्र के विरुद्ध है, क्योंकि उसके तृतीय काण्ड में द्रव्यगत उत्पाद तथा व्यय (नाश) के प्रकारों को बतलाते हुए उत्पाद के जो प्रयोगजनित (प्रयत्नजन्य)

For Personal & Private Use Only

परिग्रहः ॥ १९ / २६॥

www.jainelibrary.org