________________

आमुख

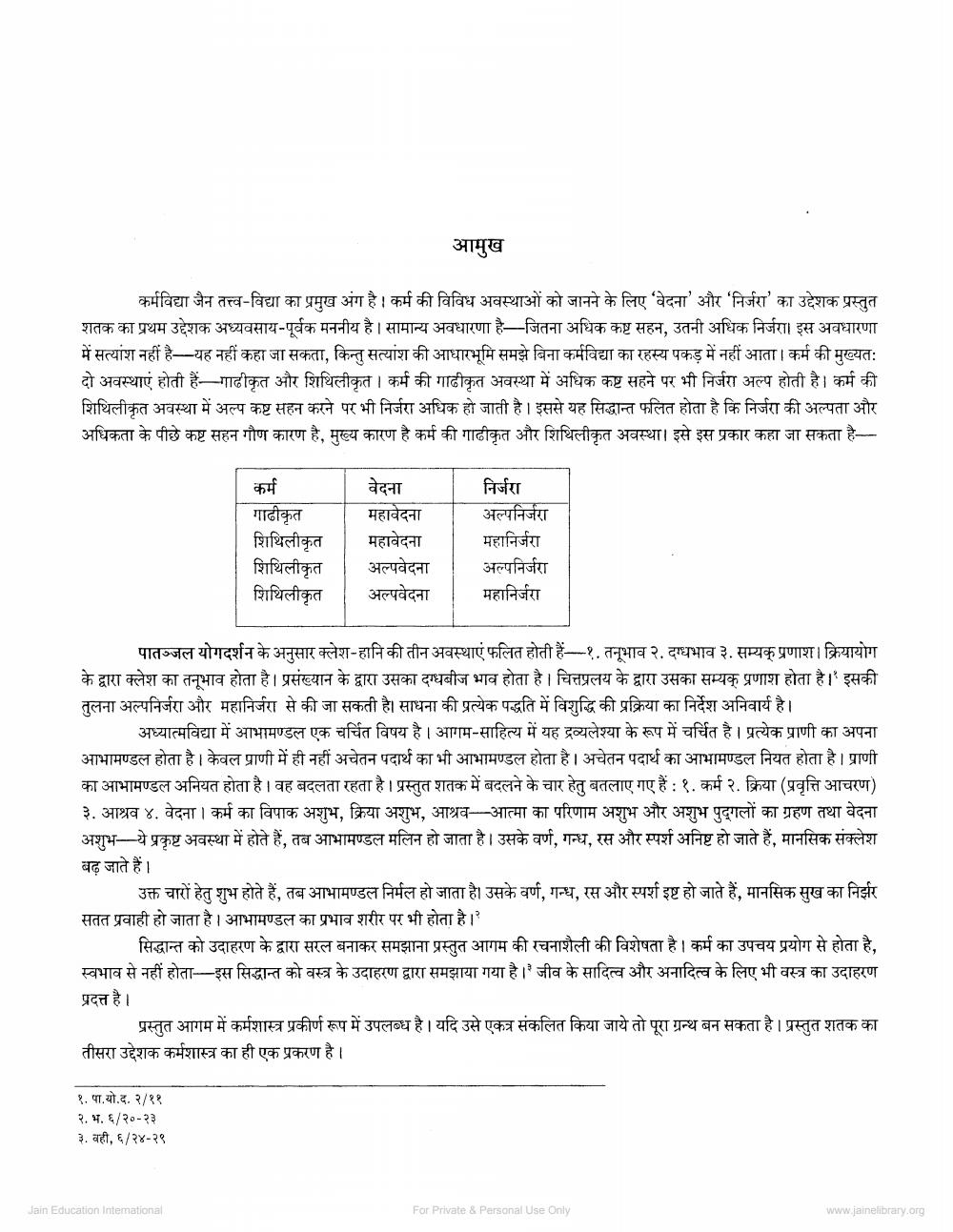

कर्मविद्या जैन तत्त्व-विद्या का प्रमुख अंग है। कर्म की विविध अवस्थाओं को जानने के लिए 'वेदना' और 'निर्जरा' का उद्देशक प्रस्तुत शतक का प्रथम उद्देशक अध्यवसाय-पूर्वक मननीय है। सामान्य अवधारणा है— जितना अधिक कष्ट सहन, उतनी अधिक निर्जरा। इस अवधारणा में सत्यांश नहीं है यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु सत्यांश की आधारभूमि समझे बिना कर्मविद्या का रहस्य पकड़ में नहीं आता। कर्म की मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं—गाढीकृत और शिथिलीकृत । कर्म की गाढीकृत अवस्था में अधिक कष्ट सहने पर भी निर्जरा अल्प होती है। कर्म की शिथिलीकृत अवस्था में अल्प कष्ट सहन करने पर भी निर्जरा अधिक हो जाती है। इससे यह सिद्धान्त फलित होता है कि निर्जरा की अल्पता और अधिकता के पीछे कष्ट सहन गौण कारण है, मुख्य कारण है कर्म की गाढीकृत और शिथिलीकृत अवस्था । इसे इस प्रकार कहा जा सकता है

कर्म गाढीकृत

शिथिलीकृत

शिथिलीकृत

शिथिलीकृत

वेदना

महावेदना

महावेदना

अल्पवेदना

अल्पवेदना

१. पा.यो. द. २/११

२. भ. ६ / २०-२३

३. वही, ६ / २४-२९

निर्जरा

अल्पनिर्जरा

महानिर्जरा

पातञ्जल योगदर्शन के अनुसार क्लेश हानि की तीन अवस्थाएं फलित होती हैं - १. तनूभाव २ व्यभाव ३. सम्यक् प्रणाश। क्रियायोग के द्वारा क्लेश का तनूभाव होता है। प्रसंख्यान के द्वारा उसका दग्धबीज भाव होता है। चित्तप्रलय के द्वारा उसका सम्यक् प्रणाश होता है। इसकी तुलना अल्पनिर्जरा और महानिर्जरा से की जा सकती है। साधना की प्रत्येक पद्धति में विशुद्धि की प्रक्रिया का निर्देश अनिवार्य है।

अध्यात्मविद्या में आभामण्डल एक चर्चित विषय है। आगम साहित्य में यह द्रव्यलेश्या के रूप में चर्चित है। प्रत्येक प्राणी का अपना आभामण्डल होता है। केवल प्राणी में ही नहीं अचेतन पदार्थ का भी आभामण्डल होता है। अचेतन पदार्थ का आभामण्डल नियत होता है। प्राणी का आभामण्डल अनियत होता है। वह बदलता रहता है। प्रस्तुत शतक में बदलने के चार हेतु बतलाए गए हैं : १. कर्म २. क्रिया ( प्रवृत्ति आचरण) ३. आश्रव ४. वेदना । कर्म का विपाक अशुभ, क्रिया अशुभ, आश्रव आत्मा का परिणाम अशुभ और अशुभ पुद्गलों का ग्रहण तथा वेदना अशुभ ये - ये प्रकृष्ट अवस्था में होते हैं, तब आभामण्डल मलिन हो जाता है। उसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श अनिष्ट हो जाते हैं, मानसिक संक्लेश बढ़ जाते हैं।

--

Jain Education International

अल्पनिर्जरा

महानिर्जरा

उक्त चारों हेतु शुभ होते हैं, तब आभामण्डल निर्मल हो जाता है। उसके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इष्ट हो जाते हैं, मानसिक सुख का निर्झर सतत प्रवाही हो जाता है। आभामण्डल का प्रभाव शरीर पर भी होता है।

सिद्धान्त को उदाहरण के द्वारा सरल बनाकर समझाना प्रस्तुत आगम की रचनाशैली की विशेषता है। कर्म का उपचय प्रयोग से होता है, स्वभाव से नहीं होता इस सिद्धान्त को वस्त्र के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जीव के सादित्व और अनादित्व के लिए भी वस्त्र का उदाहरण प्रदत्त है।

प्रस्तुत आगम में कर्मशास्त्र प्रकीर्ण रूप में उपलब्ध है। यदि उसे एकत्र संकलित किया जाये तो पूरा ग्रन्थ बन सकता है। प्रस्तुत शतक का तीसरा उद्देशक कर्मशास्त्र का ही एक प्रकरण है।

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org