________________

७१२

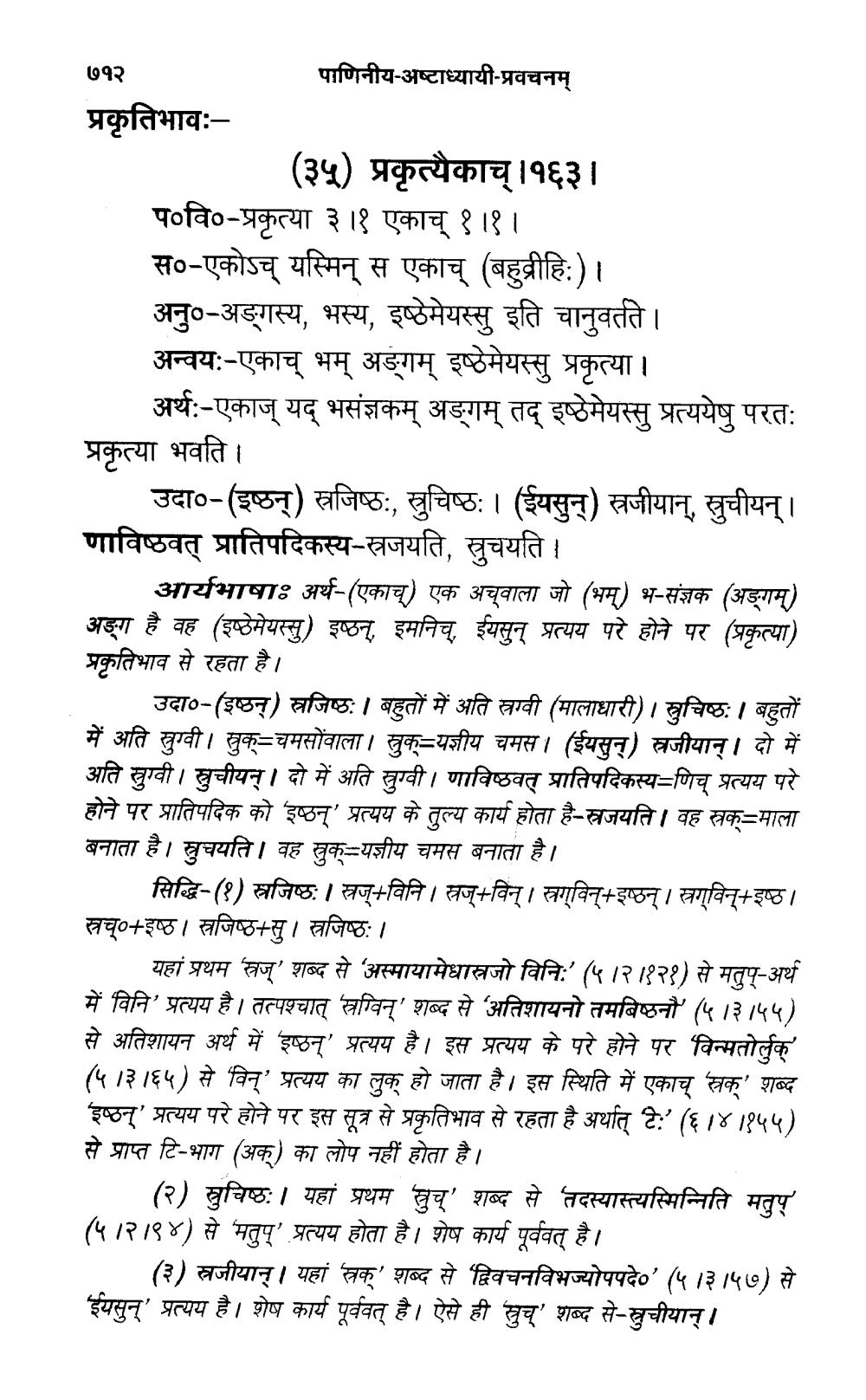

प्रकृतिभावः

पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्

(३५) प्रकृत्यैकाच् | १६३ | प०वि०-प्रकृत्या ३।१ एकाच् १ ।१ । स०-एकोऽच् यस्मिन् स एकाच् ( बहुव्रीहि: ) । अनु०-अङ्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते । अन्वयः - एकाच् भम् अङ्गम् इष्ठेमेयस्सु प्रकृत्या । अर्थ:-एकाज् यद् भसंज्ञकम् अङ्गम् तद् इष्ठेमेयस्तु प्रत्ययेषु परतः प्रकृत्या भवति ।

उदा०-(इष्ठन्) स्रजिष्ठः, स्रुचिष्ठः । (ईयसुन्) स्रजीयान् स्रुचीयन् । णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य- स्रजयति, स्रुचयति ।

आर्यभाषाः अर्थ-(एकाच्) एक अच्वाला जो (भम्) भ-संज्ञक (अङ्गम्) अङ्ग है वह (इष्ठेमेयस्सु) इष्ठन्, इमनिच्, ईयसुन् प्रत्यय परे होने पर ( प्रकृत्या ) प्रकृतिभाव से रहता है।

उदा०- ( इष्ठन् ) स्रजिष्ठः । बहुतों में अति स्रग्वी ( मालाधारी) । स्रुचिष्ठः । बहुतों में अति स्रुग्वी । स्रुक्=चमसोंवाला । स्रुक् = यज्ञीय चमस । ( ईयसुन्) त्रजीयान् । दो में अति स्रुग्वी । स्रुचीयन् । दो में अति स्रुग्वी । णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य = णिच् प्रत्यय परे होने पर प्रातिपदिक को ‘इष्ठन्' प्रत्यय के तुल्य कार्य होता है - स्रजयति । वह स्रक्=माला बनाता है । स्रुचयति । वह स्रुक् = यज्ञीय चमस बनाता है।

सिद्धि-(१) स्रजिष्ठः । स्रज्+विनि। स्रज्+विन् । स्रग्विन्+इष्ठन् । स्रग्विन्+इष्ठ । स्रच्०+इष्ठ। स्रजिष्ठ+सु । स्रजिष्ठः ।

यहां प्रथम ‘स्रज्' शब्द से 'अस्मायामेधास्रजो विनिः' (५ ।२ ।१२१) से मतुप्-अर्थ में विनि' प्रत्यय है। तत्पश्चात् स्रग्विन्' शब्द से 'अतिशायनो तमबिष्ठनौं' (५1३1५५) से अतिशायन अर्थ में 'इष्ठन्' प्रत्यय है। इस प्रत्यय के परे होने पर 'विन्मतोर्लुक्' (५/३/६५ ) से 'विन्' प्रत्यय का लुक् हो जाता है। इस स्थिति में एकाच् 'स्रक्' शब्द 'इष्ठन्' प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र से प्रकृतिभाव से रहता है अर्थात् 2: ' (६ 1४1९५५) से प्राप्त टि-भाग (अक्) का लोप नहीं होता है।

(२) स्रुचिष्ठः । यहां प्रथम 'स्रुच्' शब्द से 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्' (५।२।९४) से 'मतुप्' प्रत्यय होता है। शेष कार्य पूर्ववत् है ।

(३) स्रजीयान् । यहां 'स्रक्' शब्द से 'द्विवचनविभज्योपपदे० ' (५।३।५७) से 'ईयसुन्' प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत् है । ऐसे ही स्रुच्' शब्द से - स्रुचीयान् ।