________________

आमुखम्

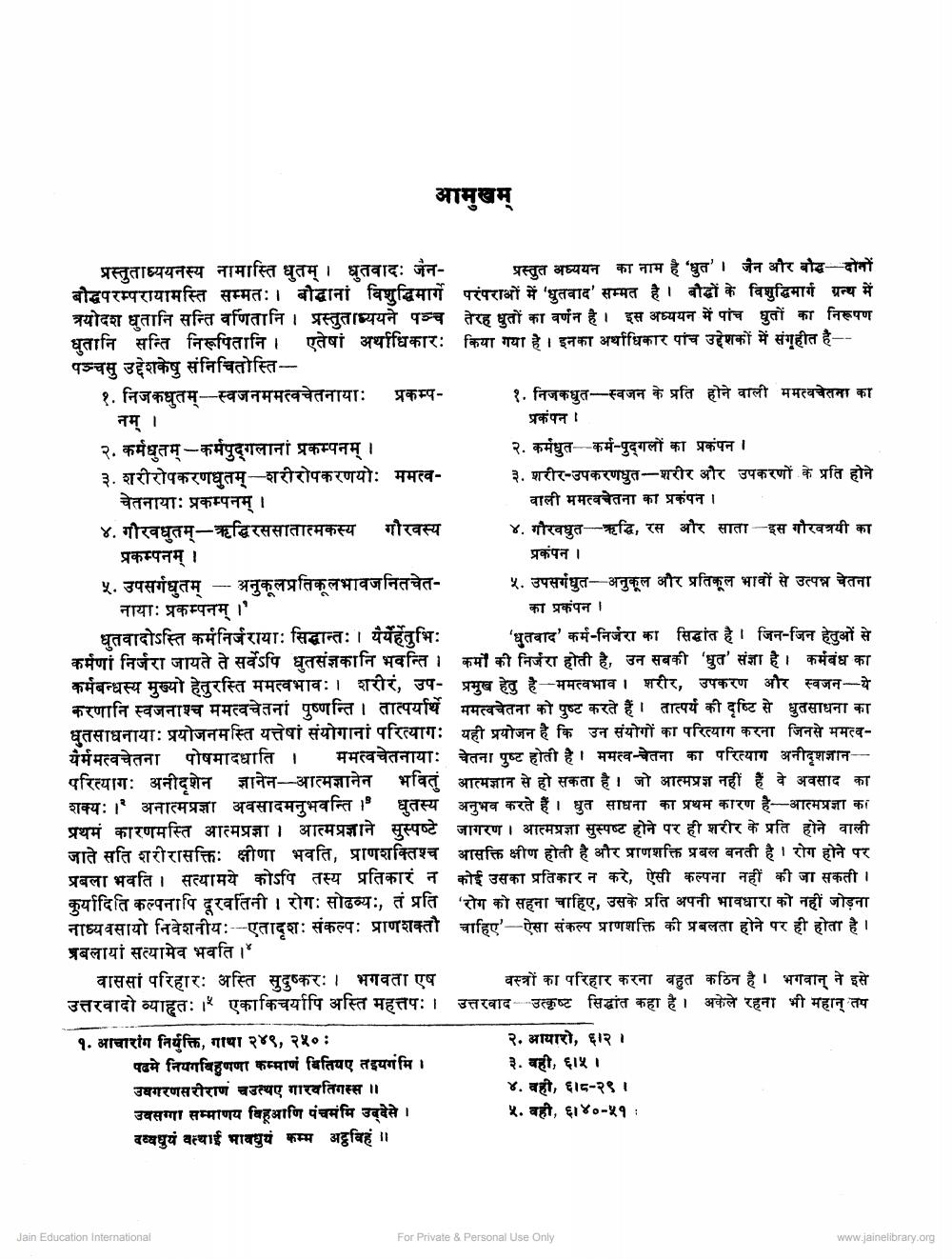

प्रस्तुताध्ययनस्य नामास्ति धुतम् । धुतवादः जैन- प्रस्तुत अध्ययन का नाम है 'धुत'। जैन और बौद्ध-दोनों बौद्धपरम्परायामस्ति सम्मतः। बौद्धानां विशुद्धिमार्गे परंपराओं में 'धुतवाद' सम्मत है। बौद्धों के विशुद्धिमार्ग ग्रन्थ में त्रयोदश धुतानि सन्ति वणितानि । प्रस्तुताध्ययने पञ्च तेरह धुतों का वर्णन है। इस अध्ययन में पांच धुतों का निरूपण धुतानि सन्ति निरूपितानि । एतेषां अर्थाधिकारः किया गया है। इनका अर्थाधिकार पांच उद्देशकों में संग्रहीत है-- पञ्चसु उद्देशकेषु संनिचितोस्ति१. निजकधुतम्-स्वजनममत्वचेतनायाः प्रकम्प- १. निजकधुत-स्वजन के प्रति होने वाली ममत्वचेतमा का नम् ।

प्रकंपन। २. कर्मधुतम् -कर्मपुद्गलानां प्रकम्पनम् ।

२. कर्मधुत-कर्म-पुद्गलों का प्रकंपन । ३. शरीरोपकरणधुतम्-शरीरोपकरणयोः ममत्व- ३. शरीर-उपकरणधुत-शरीर और उपकरणों के प्रति होने चेतनायाः प्रकम्पनम् ।

वाली ममत्वचेतना का प्रकंपन । ४. गौरवधुतम्-ऋद्धिरससातात्मकस्य गौरवस्य ४. गौरवधुत-ऋद्धि, रस और साता-इस गौरवत्रयी का प्रकम्पनम्।

प्रकंपन । ५. उपसर्गधुतम् - अनुकूलप्रतिकूलभावजनितचेत- ५. उपसर्गधुत-अनुकूल और प्रतिकूल भावों से उत्पन्न चेतना नायाः प्रकम्पनम् ।'

का प्रकंपन । धतवादोऽस्ति कर्मनिर्जरायाः सिद्धान्तः । यैर्हेतूभिः 'धुतवाद' कर्म-निर्जरा का सिद्धांत है। जिन-जिन हेतुओं से कर्मणां निर्जरा जायते ते सर्वेऽपि धुतसंज्ञकानि भवन्ति । कर्मों की निर्जरा होती है, उन सबकी 'धुत' संज्ञा है। कर्मबंध का कर्मबन्धस्य मुख्यो हेतुरस्ति ममत्वभावः। शरीरं, उप- प्रमुख हेतु है-ममत्वभाव । शरीर, उपकरण और स्वजन-ये करणानि स्वजनाश्च ममत्वचेतनां पुष्णन्ति । तात्पर्यार्थ ममत्वचेतना को पुष्ट करते हैं। तात्पर्य की दृष्टि से धुतसाधना का धुतसाधनायाः प्रयोजनमस्ति यत्तेषां संयोगानां परित्यागः यही प्रयोजन है कि उन संयोगों का परित्याग करना जिनसे ममत्वयममत्वचेतना पोषमादधाति । ममत्वचेतनायाः चेतना पुष्ट होती है। ममत्व-चेतना का परित्याग अनीदृशज्ञानपरित्याग: अनीदृशेन ज्ञानेन-आत्मज्ञानेन भवितुं आत्मज्ञान से हो सकता है। जो आत्मप्रज्ञ नहीं हैं वे अवसाद का शक्यः । अनात्मप्रज्ञा अवसादमनुभवन्ति । धुतस्य अनुभव करते हैं। धुत साधना का प्रथम कारण है-आत्मप्रज्ञा का प्रथमं कारणमस्ति आत्मप्रज्ञा। आत्मप्रज्ञाने सुस्पष्टे जागरण। आत्मप्रज्ञा सुस्पष्ट होने पर ही शरीर के प्रति होने वाली जाते सति शरीरासक्तिः क्षीणा भवति, प्राणशक्तिश्च आसक्ति क्षीण होती है और प्राणशक्ति प्रबल बनती है । रोग होने पर प्रबला भवति। सत्यामये कोऽपि तस्य प्रतिकारं न कोई उसका प्रतिकार न करे, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। कुर्यादिति कल्पनापि दूरवर्तिनी। रोगः सोढव्यः, तं प्रति 'रोग को सहना चाहिए, उसके प्रति अपनी भावधारा को नहीं जोड़ना नाध्यवसायो निवेशनीयः-एतादृशः संकल्पः प्राणशक्तौ चाहिए'-ऐसा संकल्प प्राणशक्ति की प्रबलता होने पर ही होता है । प्रबलायां सत्यामेव भवति।

वाससा परिहारः अस्ति सुदुष्करः। भगवता एष वस्त्रों का परिहार करना बहुत कठिन है। भगवान् ने इसे उत्तरवादो व्याहृतः । एकाकिचर्यापि अस्ति महत्तपः। उत्तरवाद उत्कृष्ट सिद्धांत कहा है। अकेले रहना भी महान् तप १. आचारोग नियुक्ति, गाथा २४९, २५०

२. आयारो, ६।२। पढमे नियगविहुणणा कम्माणं वितियए तइयगंमि । ३. वही, ६।५। उबगरणसरीराणं चउत्थए गारवतिगस्स ॥

४. वही, ६८-२९ । उवसग्गा सम्माणय विहूआणि पंचमंमि उदेसे ।

५. वही, ६।४०-५१ : वव्यधुयं वत्थाई भावधुयं कम्म अट्ठविहं ॥

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org