________________

सही कहा है। जगत् के अन्य सभी तत्त्व आत्मा से ही सम्बन्ध रखते हैं अतः आत्मज्ञान ही सर्व श्रेष्ठ ज्ञान है। सर्वोपयोगी-सर्वथा उपकारी ज्ञान है। अतः हमें चाहिए कि बाहरी भौतिक जगत् के ज्ञान को बटोरने की, हिरन के जैसी भ्रम प्रवृत्ति नहीं करनी चाहीए । भ्रमज्ञान को छोड़कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए । उसी के पीछे जीवन यापन करना चाहिए। सच्चा ज्ञान उपयोगी होता है। सम्यग् ज्ञान तारक होता है। अतः ज्ञान भी सम्यग् ही उपार्जन करना चाहिए। ज्ञान में प्रत्यक्ष-परोक्ष के भेद :

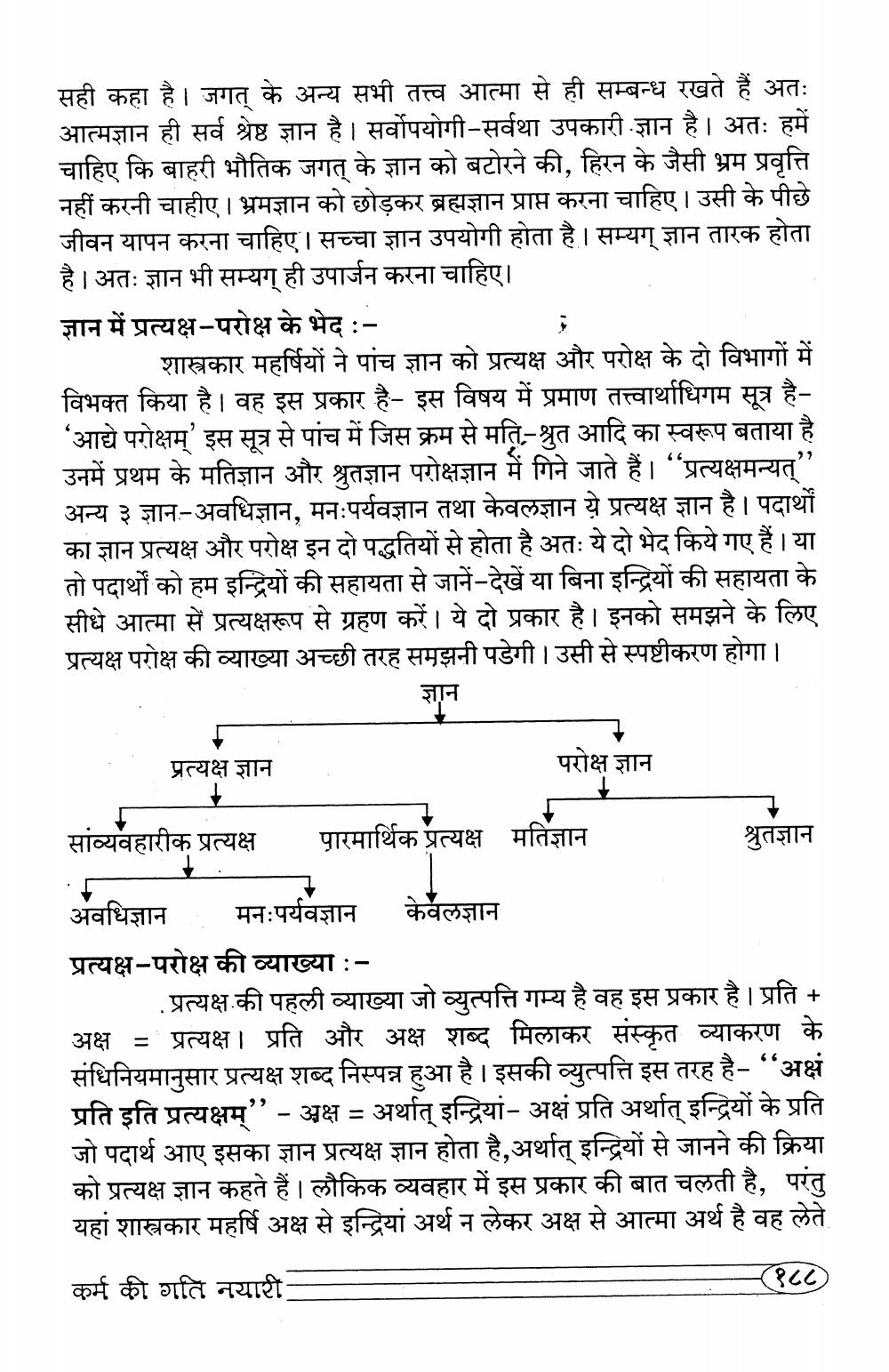

शास्त्रकार महर्षियों ने पांच ज्ञान को प्रत्यक्ष और परोक्ष के दो विभागों में विभक्त किया है। वह इस प्रकार है- इस विषय में प्रमाण तत्त्वार्थाधिगम सूत्र है'आद्ये परोक्षम्' इस सूत्र से पांच में जिस क्रम से मति-श्रुत आदि का स्वरूप बताया है उनमें प्रथम के मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान में गिने जाते हैं। “प्रत्यक्षमन्यत्' अन्य ३ ज्ञान-अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान तथा केवलज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो पद्धतियों से होता है अतः ये दो भेद किये गए हैं। या तो पदार्थों को हम इन्द्रियों की सहायता से जानें-देखें या बिना इन्द्रियों की सहायता के सीधे आत्मा से प्रत्यक्षरूप से ग्रहण करें। ये दो प्रकार है। इनको समझने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष की व्याख्या अच्छी तरह समझनी पडेगी। उसी से स्पष्टीकरण होगा।

ज्ञान

प्रत्यक्ष ज्ञान

परोक्ष ज्ञान

सांव्यवहारीक प्रत्यक्ष

पारमार्थिक प्रत्यक्ष मतिज्ञान

श्रुतज्ञान

अवधिज्ञान मनःपर्यवज्ञान केवलज्ञान प्रत्यक्ष-परोक्ष की व्याख्या :

प्रत्यक्ष की पहली व्याख्या जो व्युत्पत्ति गम्य है वह इस प्रकार है । प्रति + अक्ष = प्रत्यक्ष। प्रति और अक्ष शब्द मिलाकर संस्कृत व्याकरण के संधिनियमानुसार प्रत्यक्ष शब्द निस्पन्न हआ है। इसकी व्युत्पत्ति इस तरह है- “अक्षं प्रति इति प्रत्यक्षम्' - अक्ष = अर्थात् इन्द्रियां- अक्षं प्रति अर्थात इन्द्रियों के प्रति जो पदार्थ आए इसका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है,अर्थात् इन्द्रियों से जानने की क्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। लौकिक व्यवहार में इस प्रकार की बात चलती है, परंतु यहां शास्त्रकार महर्षि अक्ष से इन्द्रियां अर्थ न लेकर अक्ष से आत्मा अर्थ है वह लेते

कर्म की गति नयारी

(१८८