________________

मूलार्थ-प्रतिलेखना में प्रमाद करने वाला साधक प्रमत्त भाव से प्रतिलेखना करता हुआ, पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय-इन छओं का ही विराधक होता है।

टीका-प्रतिलेखना करते समय साधु यदि ऊपर बताए गए परस्पर कथा आदि कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है तो प्रमाद-वश होकर उपयोग-शून्य होने से वह षड्जीव निकाय का विराधक हो जाता है। ___जैसे कि कोई साधु किसी कुम्हार की शाला में उतरा और प्रमाद-वश उपयोग शून्य होने से उसके पांव की ठोकर से एक जल का भरा हुआ घड़ा गिर गया, तब वह सचित्त पृथ्वी पर से होता हुआ वनस्पति और कुन्थु आदि सूक्ष्म जीवों को बहाता हुआ पास में जलते हुए एक अग्नि कुण्ड में जाकर गिरा। इस प्रकार अनुक्रम से पांचों कायों की हिंसा करता हुआ गिरते समय वायुकाय का भी हिंसक हुआ; इस रीति से छओं कायों की हिंसा हो जाती है, इसलिए प्रमाद से प्रतिलेखना करने से साधु षट्काय का विराधक बन जाता है। अब आराधक होने का प्रकार बताते हैं, यथा

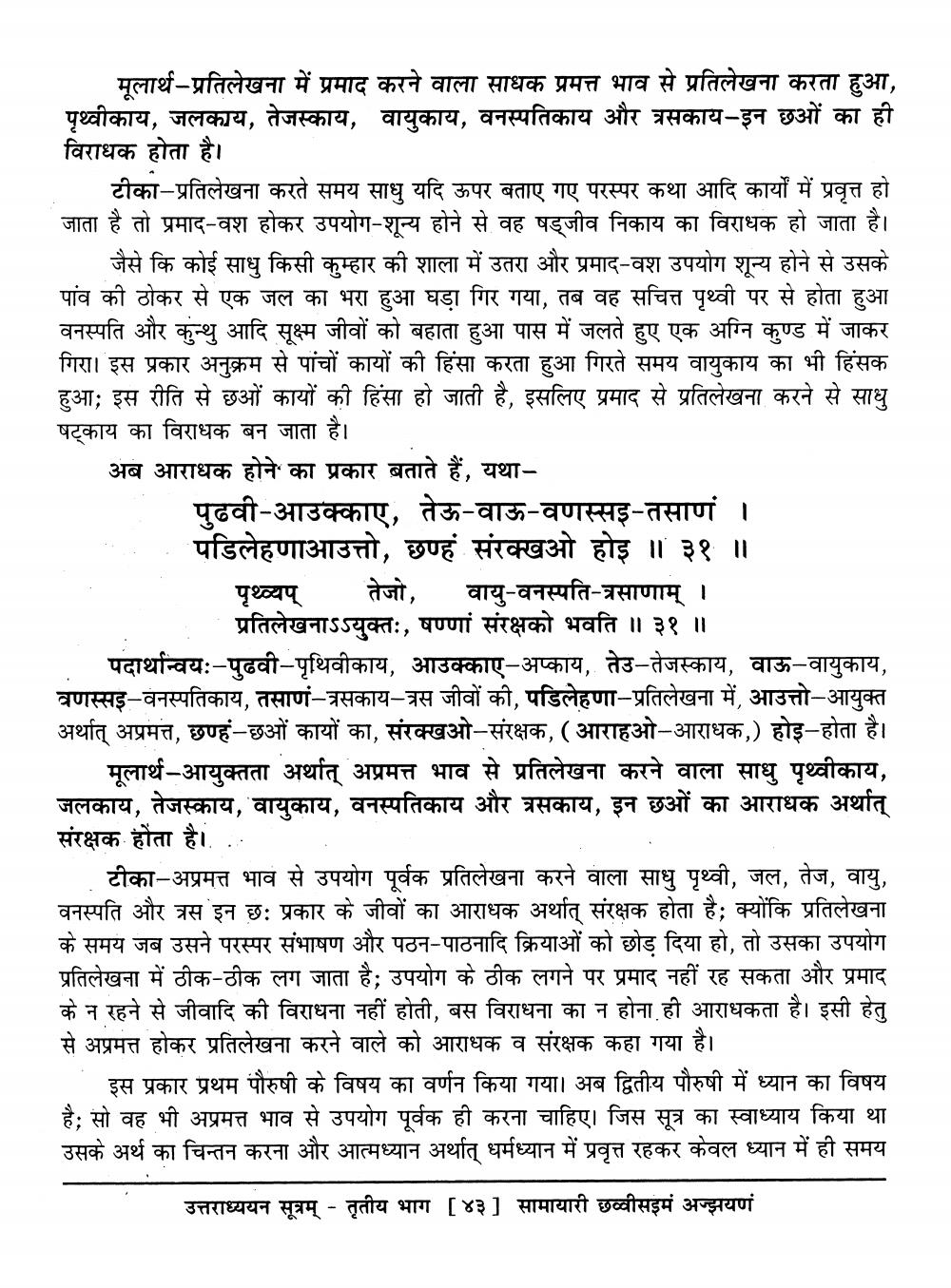

पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं । - पडिलेहणाआउत्तो, छण्हं संरक्खओ होइ ॥ ३१ ॥

पृथ्व्यप् तेजो, वायु-वनस्पति-त्रसाणाम् ।

प्रतिलेखनाऽऽयुक्तः, षण्णां संरक्षको भवति ॥ ३१ ॥ पदार्थान्वयः-पुढवी-पृथिवीकाय, आउक्काए-अप्काय, तेउ-तेजस्काय, वाऊ-वायुकाय, वणस्सइ-वनस्पतिकाय, तसाणं-त्रसकाय-त्रस जीवों की, पडिलेहणा-प्रतिलेखना में, आउत्तो-आयुक्त अर्थात् अप्रमत्त, छह-छओं कायों का, संरक्खओ-संरक्षक, (आराहओ-आराधक,) होइ-होता है।

मूलार्थ-आयुक्तता अर्थात् अप्रमत्त भाव से प्रतिलेखना करने वाला साधु पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छओं का आराधक अर्थात् संरक्षक होता है। ..

टीका-अप्रमत्त भाव से उपयोग पूर्वक प्रतिलेखना करने वाला साधु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस इन छ: प्रकार के जीवों का आराधक अर्थात् संरक्षक होता है; क्योंकि प्रतिलेखना के समय जब उसने परस्पर संभाषण और पठन-पाठनादि क्रियाओं को छोड़ दिया हो, तो उसका उपयोग प्रतिलेखना में ठीक-ठीक लग जाता है; उपयोग के ठीक लगने पर प्रमाद नहीं रह सकता और प्रमाद के न रहने से जीवादि की विराधना नहीं होती, बस विराधना का न होना ही आराधकता है। इसी हेतु से अप्रमत्त होकर प्रतिलेखना करने वाले को आराधक व संरक्षक कहा गया है।

- इस प्रकार प्रथम पौरुषी के विषय का वर्णन किया गया। अब द्वितीय पौरुषी में ध्यान का विषय है; सो वह भी अप्रमत्त भाव से उपयोग पूर्वक ही करना चाहिए। जिस सूत्र का स्वाध्याय किया था उसके अर्थ का चिन्तन करना और आत्मध्यान अर्थात् धर्मध्यान में प्रवृत्त रहकर केवल ध्यान में ही समय

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [४३] सामायारी छव्वीसइमं अज्झयणं