________________

मन्त्र-प्रयोग-अमुक विधि के अनुसार किसी मंत्र का जप, अनुष्ठान आदि करना मंत्र-प्रयोग है।

भूतिकर्म-विशिष्ट विधि के अनुसार अभिमंत्रित किए हुए भस्म, मृत्तिका और सर्षपादि पदार्थों को उपयोग में लाने का नाम भूतिकर्म है। चकार से अन्य कौतुक-जनक क्रियाओं का भी इसी में समावेश कर लेना चाहिए। .

स्वर्गीय जीवों में एक अभियोगी संज्ञा वाले देव होते हैं जिनका काम सदा अन्य देवों की सेवा में उपस्थित रहना और निरन्तर उनकी सेवा-सुश्रूषा करना है। जो साधु इन मंत्रादि-क्रियाओं का प्रयोग करके अभियोगी-भावना का सम्पादन करता है, अर्थात् ऐहिक सुख-समृद्धियों के लिए उक्त क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह अभियोगी-भावना से भावित हुआ आलोचना के बिना मृत्यु के पश्चात् इन पूर्वोक्त अभियोगी देवों में जाकर उत्पन्न होता है, जोकि पल्योपम या सागरोपम तक देवों की सेवा ही करता रहता है।

इस गाथा में अभियोगी-भावना का स्वरूप और फल-प्रदर्शन तथा उसके त्याग का साधु के लिए अर्थतः विधान किया गया है, क्योंकि इन क्रियाओं के अनुष्ठान से संयम की हानि और असमाधि की वृद्धि होती है, अतः संयमशील मुनि के लिए ये सर्वथा त्याज्य हैं। अब किल्विष-भावना के विषय में कहते हैं, यथा

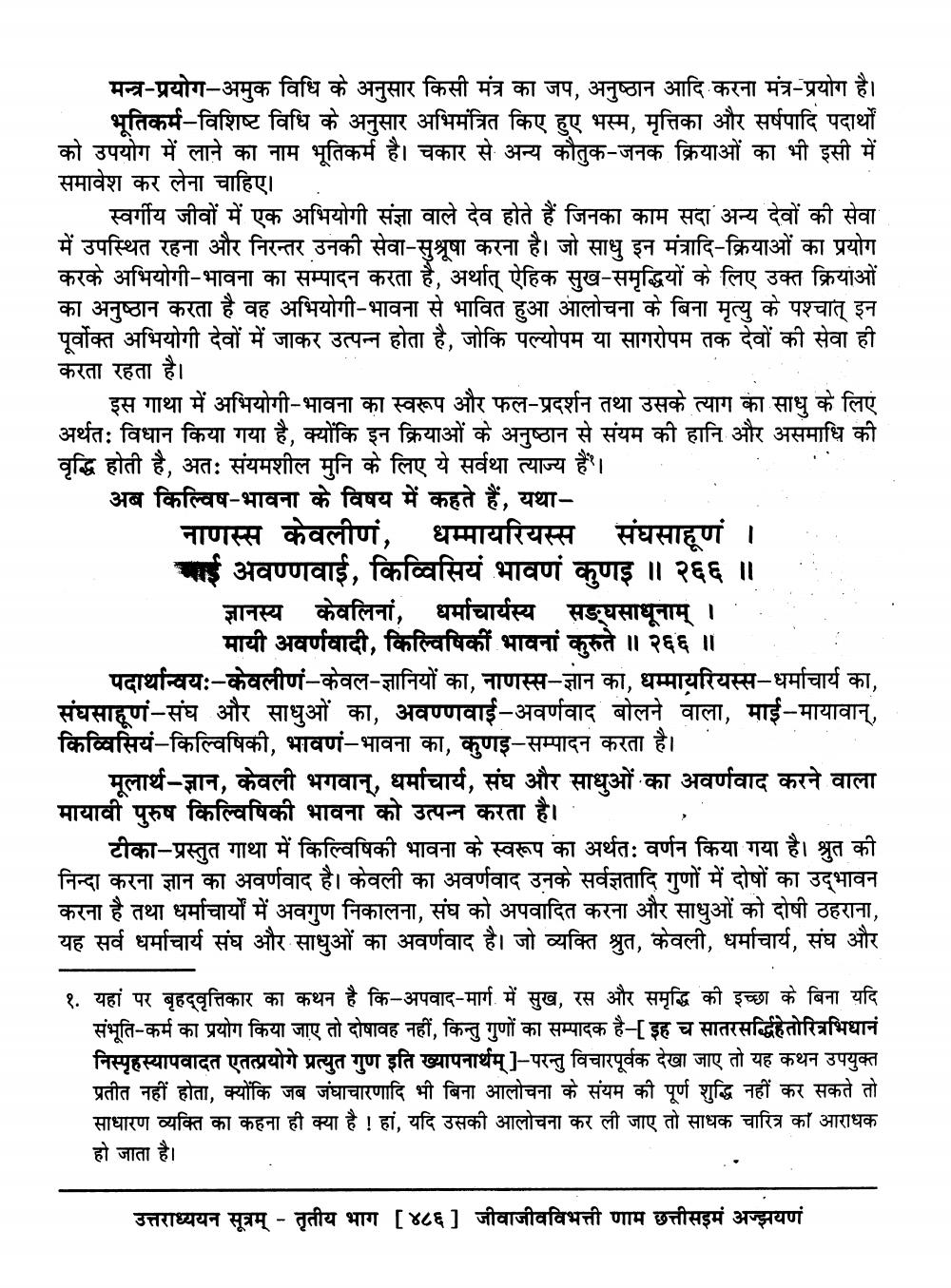

नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं । माई अवण्णवाई, किदिवसियं भावणं कुणइ ॥ २६६ ॥

ज्ञानस्य केवलिनां, धर्माचार्यस्य सङ्घसाधूनाम् । . .

मायी अवर्णवादी, किल्विषिकी भावनां कुरुते ॥ २६६ ॥ पदार्थान्वयः-केवलीणं-केवल-ज्ञानियों का, नाणस्स-ज्ञान का, धम्मायरियस्स-धर्माचार्य का, संघसाहूणं-संघ और साधुओं का, अवण्णवाई-अवर्णवाद बोलने वाला, माई-मायावान्, किव्विसियं-किल्विषिकी, भावणं-भावना का, कुणइ-सम्पादन करता है।

__ मूलार्थ-ज्ञान, केवली भगवान्, धर्माचार्य, संघ और साधुओं का अवर्णवाद करने वाला मायावी पुरुष किल्विषिकी भावना को उत्पन्न करता है।

टीका-प्रस्तुत गाथा में किल्विषिकी भावना के स्वरूप का अर्थतः वर्णन किया गया है। श्रुत की निन्दा करना ज्ञान का अवर्णवाद है। केवली का अवर्णवाद उनके सर्वज्ञतादि गुणों में दोषों का उद्भावन करना है तथा धर्माचार्यों में अवगुण निकालना, संघ को अपवादित करना और साधुओं को दोषी ठहराना, यह सर्व धर्माचार्य संघ और साधुओं का अवर्णवाद है। जो व्यक्ति श्रुत, केवली, धर्माचार्य, संघ और

१. यहां पर बृहवृत्तिकार का कथन है कि-अपवाद-मार्ग में सुख, रस और समृद्धि की इच्छा के बिना यदि

संभूति-कर्म का प्रयोग किया जाए तो दोषावह नहीं, किन्तु गुणों का सम्पादक है-[इह च सातरसर्द्धिहेतोरित्रभिधानं निस्पृहस्यापवादत एतत्प्रयोगे प्रत्युत गुण इति ख्यापनार्थम्]-परन्तु विचारपूर्वक देखा जाए तो यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब जंघाचारणादि भी बिना आलोचना के संयम की पूर्ण शुद्धि नहीं कर सकते तो साधारण व्यक्ति का कहना ही क्या है ! हां, यदि उसकी आलोचना कर ली जाए तो साधक चारित्र का आराधक हो जाता है।

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [४८६] जीवाजीवविभत्ती णाम छत्तीसइमं अज्झयणं