________________

आगमानुसार क्रियानुष्ठान करने वाले जीवों को अल्पसंसारी बताया गया है, अर्थात् उनका संसार-भ्रमण बहुत कम हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वे शीघ्र ही मोक्ष में जाने वाले होते हैं, क्योंकि आगम पर श्रद्धा और तदनुसार आचरण करने वाले जीवों का मिथ्यात्वरूप मल दूर हो जाता है और राग-द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले क्लेशादि भी उनसे दूर भाग जाते हैं, तब वे जीव मल और क्लेश से रहित होते हुए नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करते तथा सत्तागत कर्मों की निर्जरा एवं उदय में आए हुए कर्मों का फल भोगकर, सद्य ही मोक्ष को चले जाते हैं, यही इस गाथा का तात्पर्यार्थ है। अब जिन-वचन-विषयक अज्ञानता का फल बताते हुए कहते हैं कि

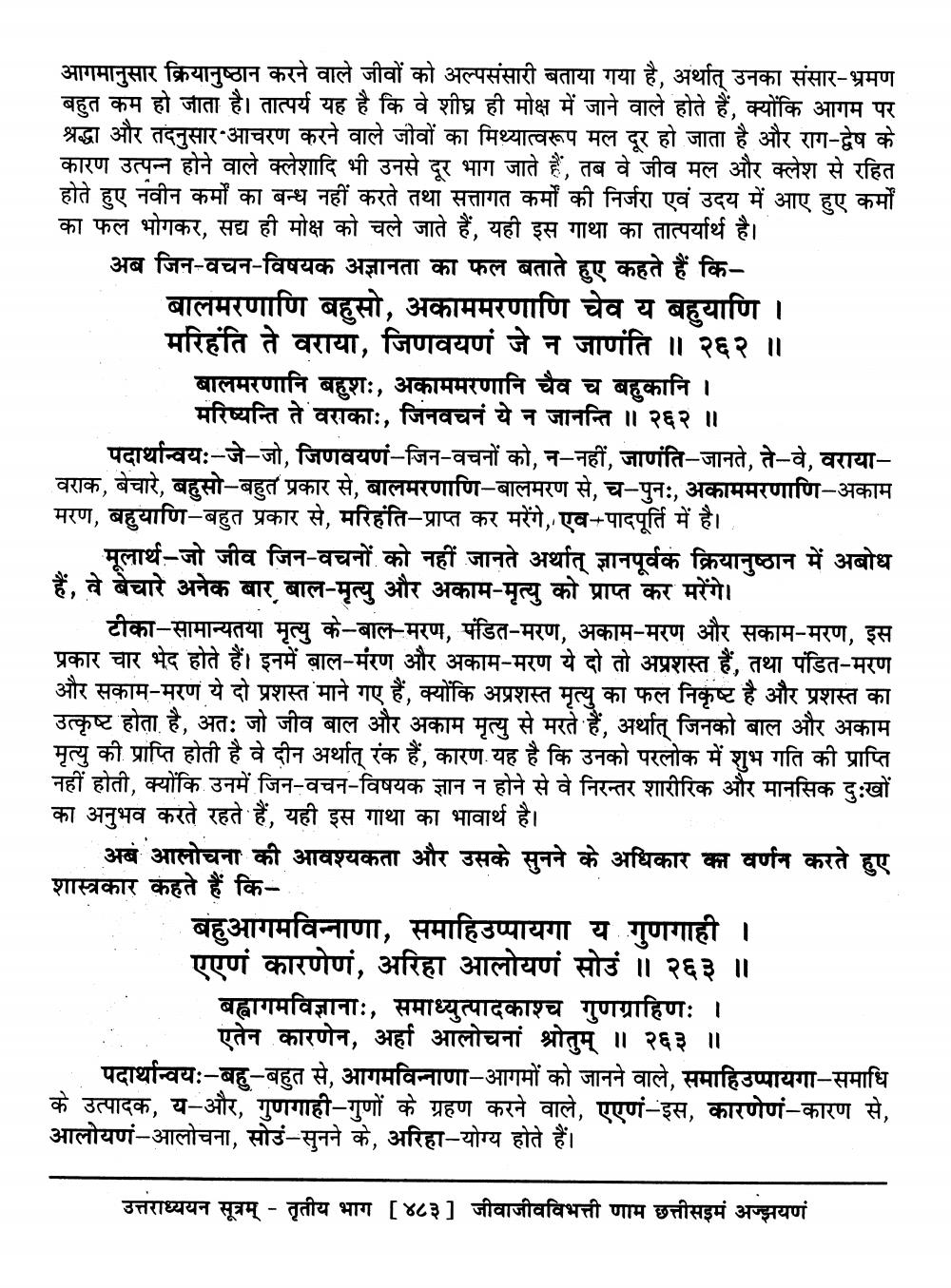

बालमरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव य बहुयाणि । मरिहंति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणंति ॥ २६२ ॥

बालमरणानि बहुशः, अकाममरणानि चैव च बहुकानि ।

मरिष्यन्ति ते वराकाः, जिनवचनं ये न जानन्ति ॥ २६२ ॥ पदार्थान्वयः-जे-जो, जिणवयणं-जिन-वचनों को, न-नहीं, जाणंति-जानते, ते-वे, वरायावराक, बेचारे, बहुसो-बहुत प्रकार से, बालमरणाणि-बालमरण से, च-पुनः, अकाममरणाणि-अकाम मरण, बहुयाणि-बहुत प्रकार से, मरिहंति-प्राप्त कर मरेंगे, एव-पादपूर्ति में है।

मूलार्थ-जो जीव जिन-वचनों को नहीं जानते अर्थात् ज्ञानपूर्वक क्रियानुष्ठान में अबोध हैं, वे बेचारे अनेक बार बाल-मृत्यु और अकाम-मृत्यु को प्राप्त कर मरेंगे।

टीका-सामान्यतया मृत्यु के-बाल-मरण, पंडित-मरण, अकाम-मरण और सकाम-मरण, इस प्रकार चार भेद होते हैं। इनमें बाल-मरण और अकाम-मरण ये दो तो अप्रशस्त हैं, तथा पंडित-मरण

और सकाम-मरण ये दो प्रशस्त माने गए हैं, क्योंकि अप्रशस्त मृत्यु का फल निकृष्ट है और प्रशस्त का उत्कृष्ट होता है, अतः जो जीव बाल और अकाम मृत्यु से मरते हैं, अर्थात् जिनको बाल और अकाम मृत्यु की प्राप्ति होती है वे दीन अर्थात् रंक हैं, कारण यह है कि उनको परलोक में शुभ गति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनमें जिन-वचन-विषयक ज्ञान न होने से वे निरन्तर शारीरिक और मानसिक दु:खों का अनुभव करते रहते हैं, यही इस गाथा का भावार्थ है। __ अब आलोचना की आवश्यकता और उसके सुनने के अधिकार का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि. बहुआगमविन्नाणा, समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।

एएणं कारणेणं, अरिहा आलोयणं सोउं ॥ २६३ ॥ बह्वागमविज्ञानाः, समाध्युत्पादकाश्च गुणग्राहिणः ।

एतेन कारणेन, अर्हा आलोचनां श्रोतुम् ॥ २६३ ॥ पदार्थान्वयः-बहु-बहुत से, आगमविन्नाणा-आगमों को जानने वाले, समाहिउप्पायगा-समाधि के उत्पादक, य-और, गुणगाही-गुणों के ग्रहण करने वाले, एएणं-इस, कारणेणं-कारण से, आलोयणं-आलोचना, सोउं-सुनने के, अरिहा-योग्य होते हैं।

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ ४८३] जीवाजीवविभत्ती णाम छत्तीसइमं अज्झयणं