________________

में कहते हैं, यथा

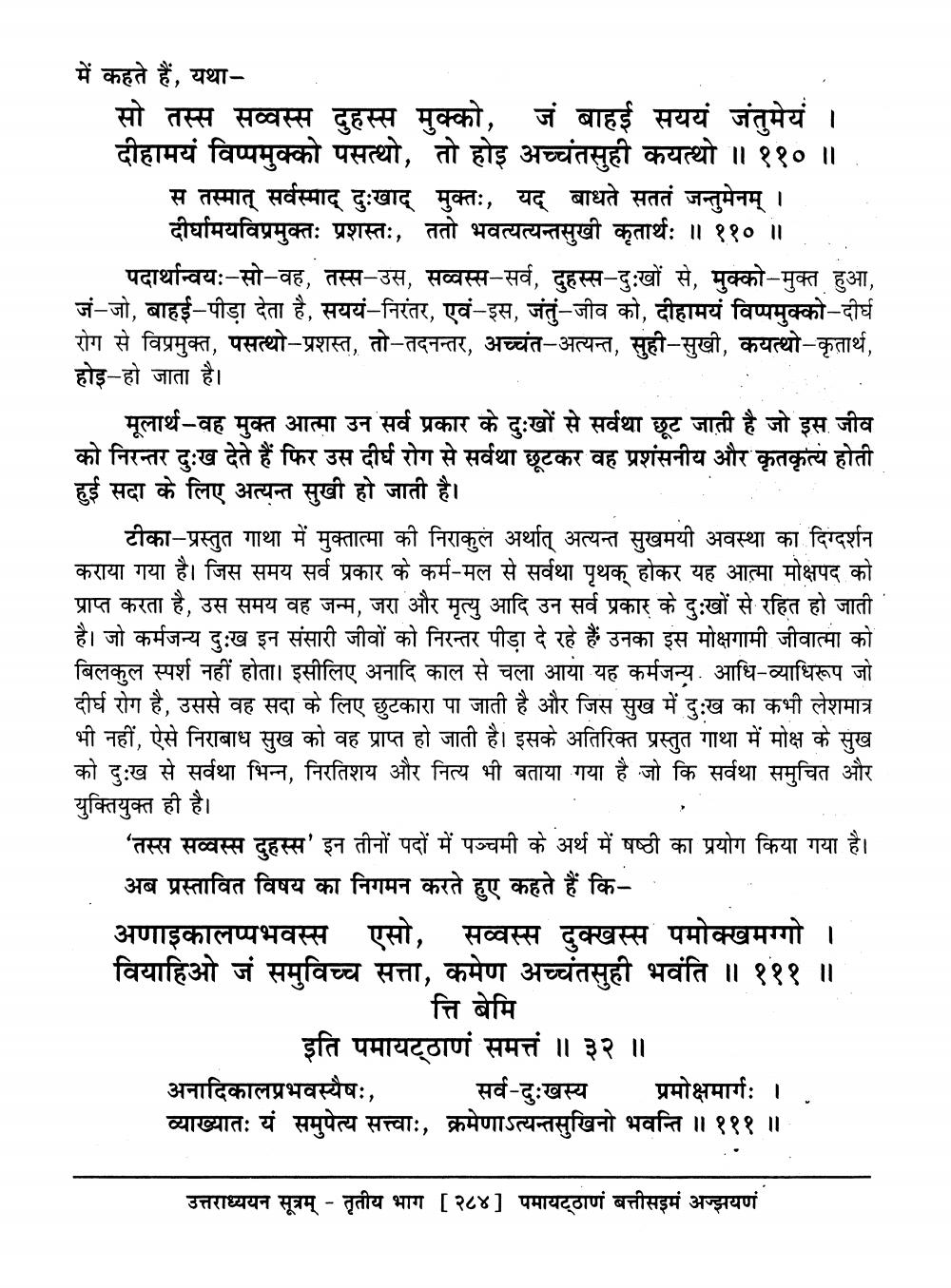

सो तस्स सव्वस्स दुहस्स मुक्को, जं बाहई सययं जंतुमेयं । दीहामयं विप्पमुक्को पसत्थो, तो होइ अच्चंतसुही कयत्थो ॥ ११० ॥ .

स तस्मात् सर्वस्माद् दुःखाद् मुक्तः, यद् बाधते सततं जन्तुमेनम् ।

दीर्घामयविप्रमुक्तः प्रशस्तः, ततो भवत्यत्यन्तसुखी कृतार्थः ॥ ११० ॥ पदार्थान्वयः-सो-वह, तस्स-उस, सव्वस्स-सर्व, दुहस्स-दुःखों से, मुक्को-मुक्त हुआ, जं-जो, बाहई-पीड़ा देता है, सययं-निरंतर, एवं-इस, जंतुं-जीव को, दीहामयं विप्पमुक्को -दीर्घ रोग से विप्रमुक्त, पसत्थो-प्रशस्त, तो-तदनन्तर, अच्चंत-अत्यन्त, सुही-सुखी, कयत्थो-कृतार्थ, होइ-हो जाता है।

मूलार्थ-वह मुक्त आत्मा उन सर्व प्रकार के दुःखों से सर्वथा छूट जाती है जो इस जीव को निरन्तर दुःख देते हैं फिर उस दीर्घ रोग से सर्वथा छूटकर वह प्रशंसनीय और कृतकृत्य होती हुई सदा के लिए अत्यन्त सुखी हो जाती है।

टीका-प्रस्तुत गाथा में मुक्तात्मा की निराकुल अर्थात् अत्यन्त सुखमयी अवस्था का दिग्दर्शन कराया गया है। जिस समय सर्व प्रकार के कर्म-मल से सर्वथा पृथक् होकर यह आत्मा मोक्षपद को प्राप्त करता है, उस समय वह जन्म, जरा और मृत्यु आदि उन सर्व प्रकार के दु:खों से रहित हो जाती है। जो कर्मजन्य दुःख इन संसारी जीवों को निरन्तर पीड़ा दे रहे हैं उनका इस मोक्षगामी जीवात्मा को बिलकुल स्पर्श नहीं होता। इसीलिए अनादि काल से चला आया यह कर्मजन्य. आधि-व्याधिरूप जो दीर्घ रोग है, उससे वह सदा के लिए छुटकारा पा जाती है और जिस सुख में दुःख का कभी लेशमात्र भी नहीं, ऐसे निराबाध सुख को वह प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में मोक्ष के सुख को दु:ख से सर्वथा भिन्न, निरतिशय और नित्य भी बताया गया है जो कि सर्वथा समुचित और युक्तियुक्त ही है।

'तस्स सव्वस्स दुहस्स' इन तीनों पदों में पञ्चमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। अब प्रस्तावित विषय का निगमन करते हुए कहते हैं किअणाइकालप्पभवस्स एसो, सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो । वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता, कमेण अच्चंतसुही भवंति ॥ १११ ॥

त्ति बेमि इति पमायट्ठाणं समत्तं ॥ ३२ ॥ अनादिकालप्रभवस्यैषः, सर्व-दुःखस्य प्रमोक्षमार्गः । . व्याख्यातः यं समुपेत्य सत्त्वाः, क्रमेणाऽत्यन्तसुखिनो भवन्ति ॥ १११ ॥

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ २८४] पमायट्ठाणं बत्तीसइमं अज्झयणं