________________

टीका-जो जीव मनोज्ञ रूप में अत्यन्त आसक्त है उसको किसी प्रकार से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रथम तो उसके उत्पादन और यत्न से रक्षण करने में कष्ट होता है तथा विनाश अथवा वियोग होने में भी अंत्यन्त क्लेश का अनुभव करना पड़ता है। इतना ही नहीं, किन्तु आगामी काल में वह संभोग के समय अतृप्त ही रहता है। अथवा यों कहें कि जिसको रूप देखने का व्यसन पड़ जाता है, वह कभी भी तृप्ति का लाभ नहीं कर सकता अर्थात् तृप्त नहीं हो सकता। इस कथन का तात्पर्य इतना ही मात्र है कि स्त्री-पुरुष और हाथी-घोड़े आदि जितने भी रूपवान पदार्थ हैं उनमें आसक्त होने वाला पुरुष उत्तरोत्तर दुःख का ही उपार्जन करता है तथा रूपासक्त पुरुष को बार-बार देखने पर भी तृप्ति नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि रूपविषयक मूर्छा रखने वाले पुरुष किसी दशा में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब फिर इसी विषय में कहते हैं

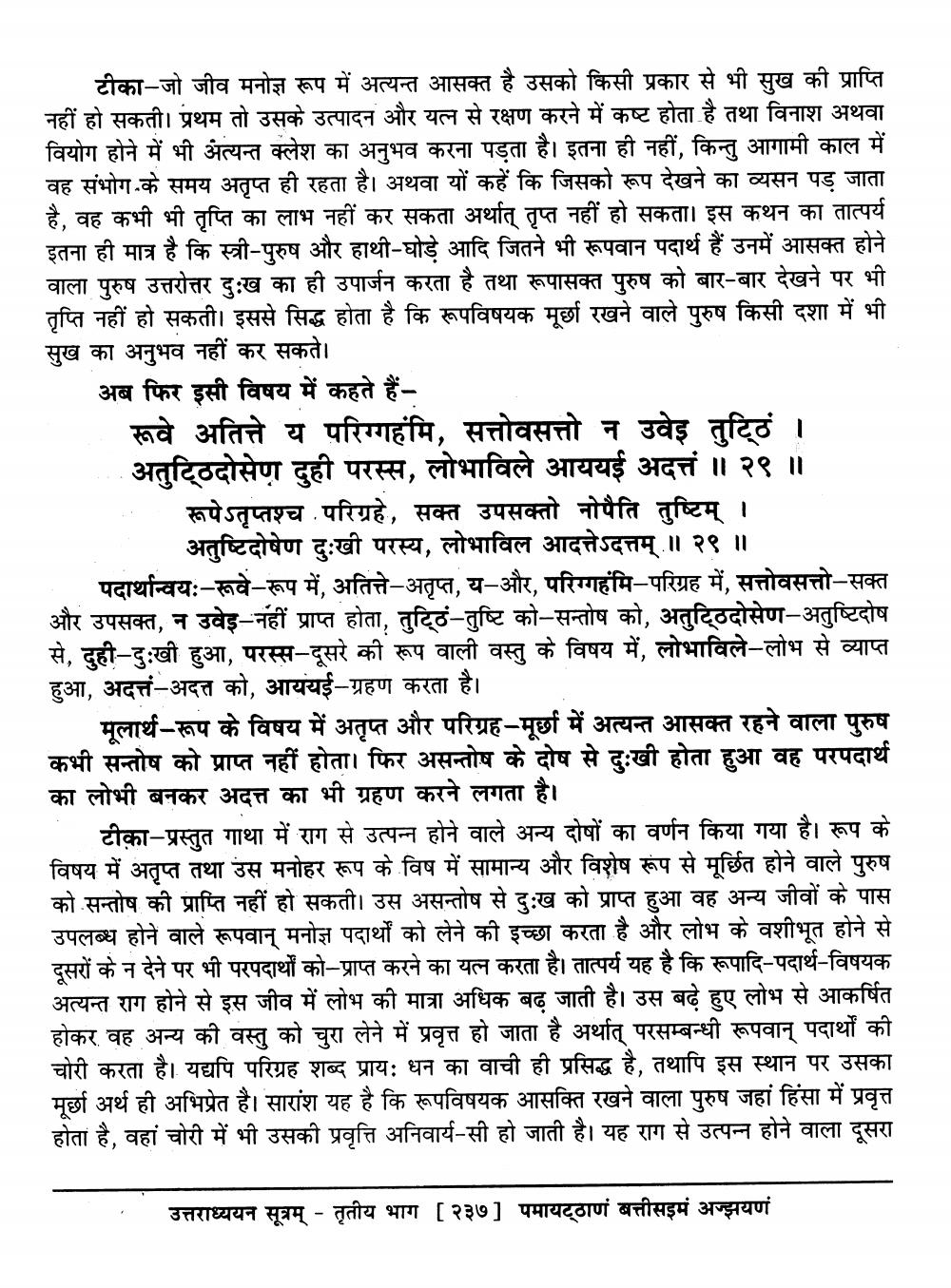

रूवे अतित्ते य परिग्गहमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुठिं । अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥ २९ ॥

रूपेऽतप्तश्च परिग्रहे, सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य, लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥ २९ ॥ पदार्थान्वयः-रूवे-रूप में, अतित्ते-अतृप्त, य-और, परिग्गहमि-परिग्रह में, सत्तोवसत्तो-सक्त और उपसक्त, न उवेइ-नहीं प्राप्त होता, तुढ़ि-तुष्टि को-सन्तोष को, अतुट्ठिदोसेण-अतुष्टिदोष से, दुही-दु:खी हुआ, परस्स-दूसरे की रूप वाली वस्तु के विषय में, लोभाविले-लोभ से व्याप्त हुआ, अदत्तं-अदत्त को, आययई-ग्रहण करता है।

मूलार्थ-रूप के विषय में अतृप्त और परिग्रह-मूर्छा में अत्यन्त आसक्त रहने वाला पुरुष कभी सन्तोष को प्राप्त नहीं होता। फिर असन्तोष के दोष से दुःखी होता हुआ वह परपदार्थ का लोभी बनकर अदत्त का भी ग्रहण करने लगता है।

टीका-प्रस्तुत गाथा में राग से उत्पन्न होने वाले अन्य दोषों का वर्णन किया गया है। रूप के विषय में अतृप्त तथा उस मनोहर रूप के विष में सामान्य और विशेष रूप से मूर्छित होने वाले पुरुष को सन्तोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस असन्तोष से दु:ख को प्राप्त हुआ वह अन्य जीवों के पास उपलब्ध होने वाले रूपवान् मनोज्ञ पदार्थों को लेने की इच्छा करता है और लोभ के वशीभूत होने से दूसरों के न देने पर भी परपदार्थों को-प्राप्त करने का यत्न करता है। तात्पर्य यह है कि रूपादि-पदार्थ-विषयक अत्यन्त राग होने से इस जीव में लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। उस बढ़े हुए लोभ से आकर्षित होकर वह अन्य की वस्तु को चुरा लेने में प्रवृत्त हो जाता है अर्थात् परसम्बन्धी रूपवान् पदार्थों की चोरी करता है। यद्यपि परिग्रह शब्द प्रायः धन का वाची ही प्रसिद्ध है, तथापि इस स्थान पर उसका मूर्छा अर्थ ही अभिप्रेत है। सारांश यह है कि रूपविषयक आसक्ति रखने वाला पुरुष जहां हिंसा में प्रवृत्त होता है, वहां चोरी में भी उसकी प्रवृत्ति अनिवार्य-सी हो जाती है। यह राग से उत्पन्न होने वाला दूसरा

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ २३७] पमायट्ठाणं बत्तीसइमं अज्झयणं