________________

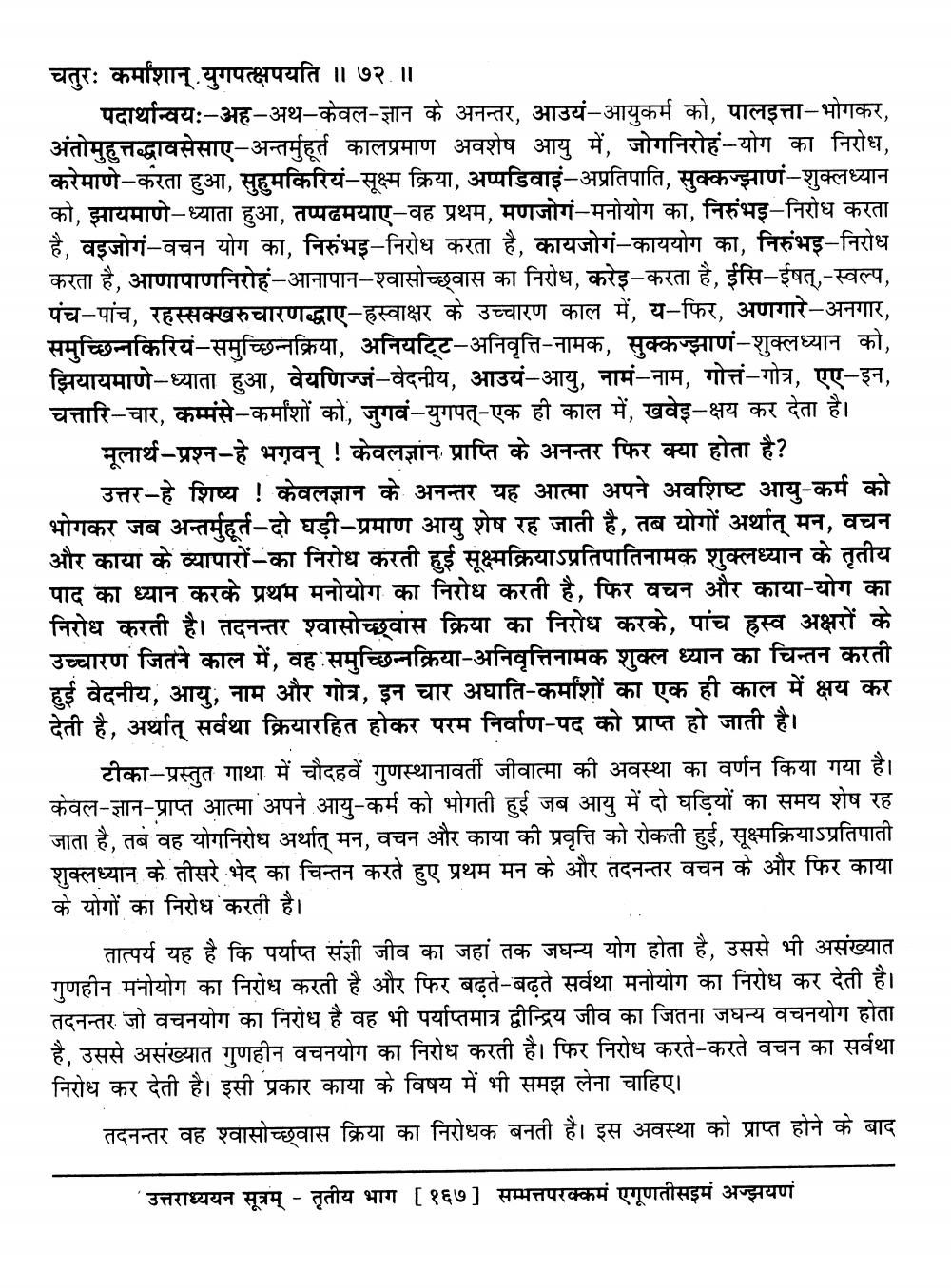

चतुरः कर्मांशान् युगपत्क्षपयति ॥ ७२ ॥ __पदार्थान्वयः-अह-अथ-केवल-ज्ञान के अनन्तर, आउयं-आयुकर्म को, पालइत्ता-भोगकर, अंतोमुहुत्तद्धावसेसाए-अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण अवशेष आयु में, जोगनिरोह-योग का निरोध, करेमाणे-करता हुआ, सुहुमकिरियं-सूक्ष्म क्रिया, अप्पडिवाइं-अप्रतिपाति, सुक्कज्झाणं-शुक्लध्यान को, झायमाणे-ध्याता हुआ, तप्पढमयाए-वह प्रथम, मणजोगं-मनोयोग का, निरुंभइ-निरोध करता है, वइजोगं-वचन योग का, निरंभइ-निरोध करता है, कायजोगं-काययोग का, निरुंभइ-निरोध करता है, आणापाणनिरोह-आनापान-श्वासोच्छ्वास का निरोध, करेइ-करता है, ईसि-ईषत्,-स्वल्प, पंच-पांच, रहस्सक्खरुचारणद्धाए-ह्रस्वाक्षर के उच्चारण काल में, य-फिर, अणगारे-अनगार, समुच्छिन्नकिरियं-समुच्छिन्नक्रिया, अनियट्टि-अनिवृत्ति-नामक, सुक्कज्झाणं-शुक्लध्यान को, झियायमाणे-ध्याता हुआ, वेयणिज्जं-वेदनीय, आउयं-आयु, नाम-नाम, गोत्तं-गोत्र, एए-इन, चत्तारि-चार, कम्मंसे-कर्मांशों को, जुगवं-युगपत्-एक ही काल में, खवेइ-क्षय कर देता है।

मूलार्थ-प्रश्न-हे भगवन् ! केवलज्ञान प्राप्ति के अनन्तर फिर क्या होता है?

उत्तर-हे शिष्य ! केवलज्ञान के अनन्तर यह आत्मा अपने अवशिष्ट आयु-कर्म को भोगकर जब अन्तर्मुहूर्त-दो घड़ी-प्रमाण आयु शेष रह जाती है, तब योगों अर्थात् मन, वचन

और काया के व्यापारों-का निरोध करती हुई सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपातिनामक शुक्लध्यान के तृतीय पाद का ध्यान करके प्रथम मनोयोग का निरोध करती है, फिर वचन और काया-योग का निरोध करती है। तदनन्तर श्वासोच्छ्वास क्रिया का निरोध करके, पांच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण जितने काल में, वह समुच्छिन्नक्रिया-अनिवृत्तिनामक शुक्ल ध्यान का चिन्तन करती हुई वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन चार अघाति-कर्मांशों का एक ही काल में क्षय कर देती है, अर्थात् सर्वथा क्रियारहित होकर परम निर्वाण-पद को प्राप्त हो जाती है।

टीका-प्रस्तुत गाथा में चौदहवें गुणस्थानावर्ती जीवात्मा की अवस्था का वर्णन किया गया है। केवल-ज्ञान-प्राप्त आत्मा अपने आयु-कर्म को भोगती हुई जब आयु में दो घड़ियों का समय शेष रह जाता है, तब वह योगनिरोध अर्थात् मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोकती हुई, सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाती शुक्लध्यान के तीसरे भेद का चिन्तन करते हुए प्रथम मन के और तदनन्तर वचन के और फिर काया के योगों का निरोध करती है।

तात्पर्य यह है कि पर्याप्त संज्ञी जीव का जहां तक जघन्य योग होता है, उससे भी असंख्यात गुणहीन मनोयोग का निरोध करती है और फिर बढ़ते-बढ़ते सर्वथा मनोयोग का निरोध कर देती है। तदनन्तर जो वचनयोग का निरोध है वह भी पर्याप्तमात्र द्वीन्द्रिय जीव का जितना जघन्य वचनयोग होता है, उससे असंख्यात गुणहीन वचनयोग का निरोध करती है। फिर निरोध करते-करते वचन का सर्वथा निरोध कर देती है। इसी प्रकार काया के विषय में भी समझ लेना चाहिए।

तदनन्तर वह श्वासोच्छ्वास क्रिया का निरोधक बनती है। इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद

'उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [ १६७] सम्मत्तपरक्कम एगूणतीसइमं अल्झयणं