________________

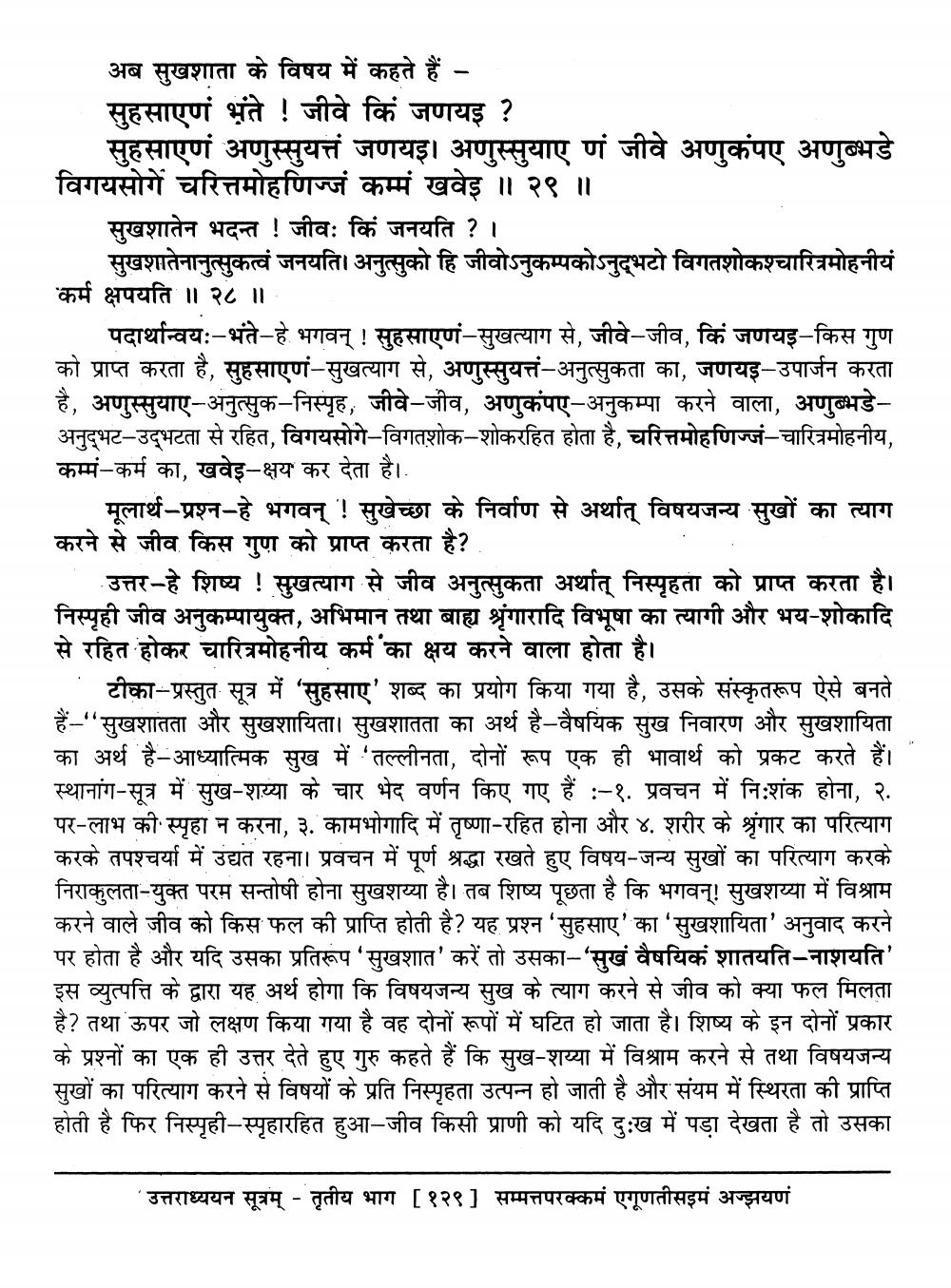

अब सुखशाता के विषय में कहते हैं - सुहसाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

सुहसाएणं अणुस्सुयत्तं जणयइ। अणुस्सुयाए णं जीवे अणुकंपए अणुब्भडे विगयसोगें चरित्तमोहणिज्जं कम्मं खवेइ ॥ २९ ॥

सुखशातेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।

सुखशातेनानुत्सुकत्वं जनयति। अनुत्सुको हि जीवोऽनुकम्पकोऽनुभटो विगतशोकश्चारित्रमोहनीयं कर्म क्षपयति ॥ २८ ॥

पदार्थान्वयः-भंते-हे भगवन् ! सुहसाएणं-सुखत्याग से, जीवे-जीव, किं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है, सुहसाएणं-सुखत्याग से, अणुस्सुयत्तं-अनुत्सुकता का, जणयइ-उपार्जन करता है, अणुस्सुयाए-अनुत्सुक-निस्पृह, जीवे-जीव, अणुकंपए-अनुकम्पा करने वाला, अणुब्भडेअनुभट-उद्भटता से रहित, विगयसोगे-विगतशोक-शोकरहित होता है, चरित्तमोहणिज्जं-चारित्रमोहनीय, कम्म-कर्म का, खवेइ-क्षय कर देता है।

मूलार्थ-प्रश्न-हे भगवन् ! सुखेच्छा के निर्वाण से अर्थात् विषयजन्य सुखों का त्याग करने से जीव किस गुण को प्राप्त करता है?

उत्तर-हे शिष्य ! सुखत्याग से जीव अनुत्सुकता अर्थात् निस्पृहता को प्राप्त करता है। निस्पृही जीव अनुकम्पायुक्त, अभिमान तथा बाह्य श्रृंगारादि विभूषा का त्यागी और भय-शोकादि से रहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय करने वाला होता है।

टीका-प्रस्तुतः सूत्र में 'सुहसाए' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके संस्कृतरूप ऐसे बनते हैं-"सुखशातता और सुखशायिता। सुखशातता का अर्थ है-वैषयिक सुख निवारण और सुखशायिता का अर्थ है-आध्यात्मिक सुख में 'तल्लीनता, दोनों रूप एक ही भावार्थ को प्रकट करते हैं। स्थानांग-सूत्र में सुख-शय्या के चार भेद वर्णन किए गए हैं :-१. प्रवचन में नि:शंक होना, २. पर-लाभ की स्पृहा न करना, ३. कामभोगादि में तृष्णा-रहित होना और ४. शरीर के श्रृंगार का परित्याग करके तपश्चर्या में उद्यत रहना। प्रवचन में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए विषय-जन्य सुखों का परित्याग करके निराकुलता-युक्त परम सन्तोषी होना सुखशय्या है। तब शिष्य पूछता है कि भगवन्! सुखशय्या में विश्राम करने वाले जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? यह प्रश्न 'सुहसाए' का 'सुखशायिता' अनुवाद करने पर होता है और यदि उसका प्रतिरूप 'सुखशात' करें तो उसका-'सुखं वैषयिकं शातयति-नाशयति' इस व्युत्पत्ति के द्वारा यह अर्थ होगा कि विषयजन्य सुख के त्याग करने से जीव को क्या फल मिलता है? तथा ऊपर जो लक्षण किया गया है वह दोनों रूपों में घटित हो जाता है। शिष्य के इन दोनों प्रकार के प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि सुख-शय्या में विश्राम करने से तथा विषयजन्य सुखों का परित्याग करने से विषयों के प्रति निस्पृहता उत्पन्न हो जाती है और संयम में स्थिरता की प्राप्ति होती है फिर निस्पृही-स्पृहारहित हुआ-जीव किसी प्राणी को यदि दुःख में पड़ा देखता है तो उसका

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [१२९] सम्मत्तपरक्कम एगूणतीसइमं अज्झयणं