________________

चतुर्थ सर्ग

११५

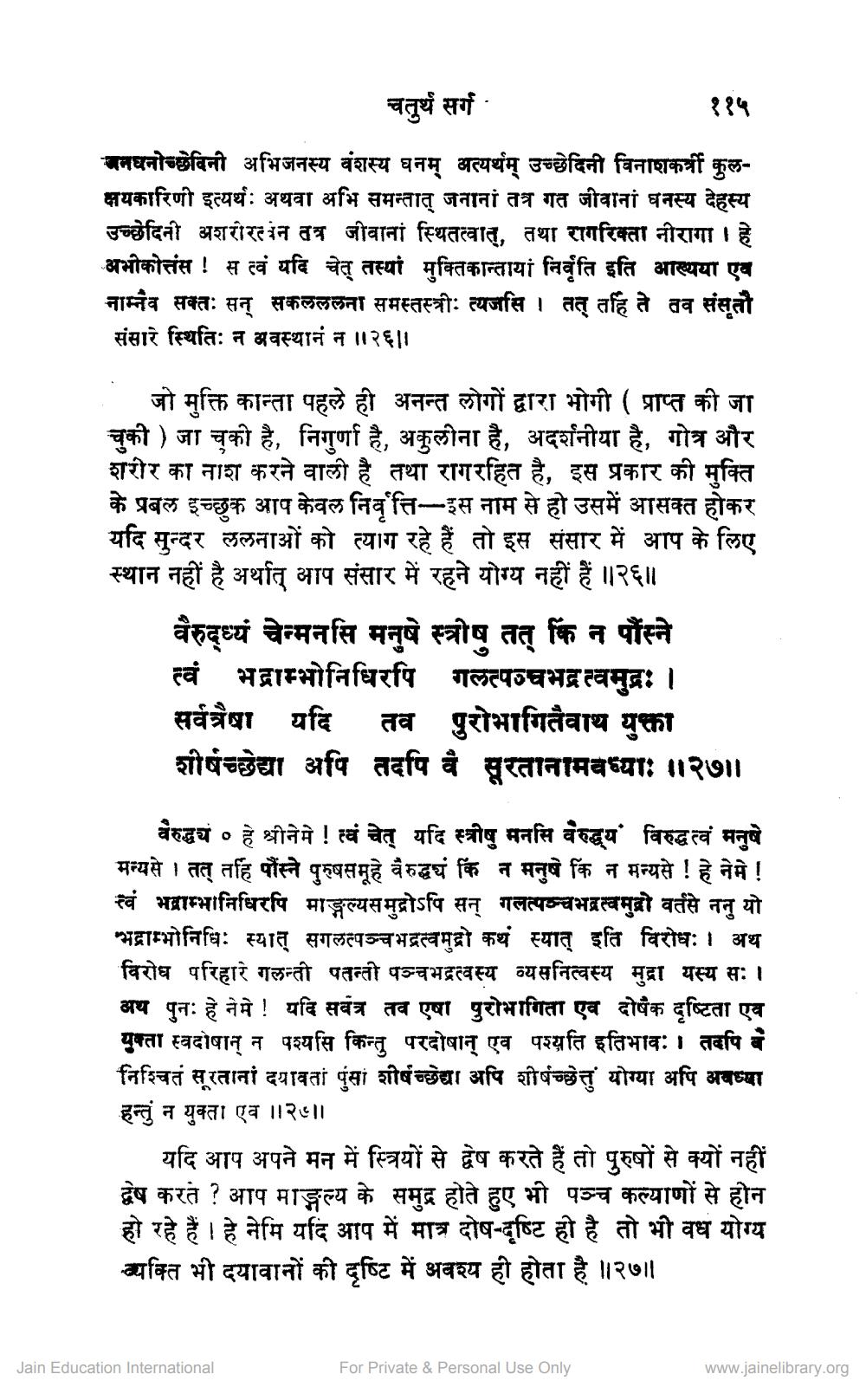

जनघनोच्छेदिनी अभिजनस्य वंशस्य घनम् अत्यर्थम् उच्छेदिनी विनाशकर्त्री कुलक्षयकारिणी इत्यर्थः अथवा अभि समन्तात् जनानां तत्र गत जीवानां घनस्य देहस्य उच्छेदिनी अशरीरत्वेन तत्र जीवानां स्थितत्वात्, तथा रागरिक्ता नीरागा । हे अभोकोत्तंस ! स त्वं यदि चेत् तस्यां मुक्तिकान्तायां निर्वृति इति आख्यया एव नाम्नैव सक्तः सन् सकलललना समस्तस्त्रीः त्यजसि । तत् तर्हि ते तव संसृतौ संसारे स्थितिः न अवस्थानं न ||२६||

.

जो मुक्ति कान्ता पहले ही अनन्त लोगों द्वारा भोगी ( प्राप्त की जा चुकी) जा चुकी है, निगुर्णा है, अकुलीना है, अदर्शनीया है, गोत्र और शरीर का नाश करने वाली है तथा रागरहित है, इस प्रकार की मुक्ति के प्रबल इच्छुक आप केवल निर्वृत्ति-इस नाम से हो उसमें आसक्त होकर यदि सुन्दर ललनाओं को त्याग रहे हैं तो इस संसार में आप के लिए स्थान नहीं है अर्थात् आप संसार में रहने योग्य नहीं हैं ॥ २६ ॥

वैरुद्ध्यं चेन्मनसि मनुषे स्त्रीषु तत् किं न पस्ने त्वं भद्राम्भोनिधिरपि गलत्पञ्चभद्र त्वमुद्रः । सर्वत्रैषा यदि तव पुरोभागितैवाथ युक्ता शीर्षच्छेद्या अपि तदपि वै सूरतानामवध्याः ||२७||

वैरुद्वयं • हे श्रीनेमे ! त्वं चेत् यदि स्त्रीषु मनसि वरुड्य विरुद्धत्वं मनुषे मन्यसे । तत् तर्हि पस्ने पुरुषसमूहे वैरुद्धधं किं न मनुषे किं न मन्यसे ! हे नेमे ! स्वं भवाम्भानिधिरपि माङ्गल्यसमुद्रोऽपि सन् गलत्पञ्चभद्रत्वमुद्रो वर्तसे ननु यो भद्राम्भोनिधिः स्यात् सगलत्पञ्चभद्रत्वमुद्रो कथं स्यात् इति विरोधः । अथ विरोध परिहारे गलन्ती पतन्ती पञ्चभद्रत्वस्य व्यसनित्वस्य मुद्रा यस्य सः । अथ पुनः हे नेमे ! यदि सर्वत्र तव एषा पुरोभागिता एव दोषैक दृष्टिता एव युक्ता स्वदोषान् न पश्यसि किन्तु परदोषान् एव पश्यति इतिभावः । तदपि बे निश्चितं सुरतानां दयावतां पुंसां शीर्षच्छेद्या अपि शीर्षच्छेत्तु योग्या अपि अवध्या हन्तुं न युक्ता एव ॥ २७॥

Jain Education International

यदि आप अपने मन में स्त्रियों से द्वेष करते हैं तो पुरुषों से क्यों नहीं द्वेष करते ? आप माङ्गल्य के समुद्र होते हुए भी पञ्च कल्याणों से होन हो रहे हैं । हे नेमि यदि आप में मात्र दोष-दृष्टि ही है तो भी वध योग्य व्यक्ति भी दयावानों की दृष्टि में अवश्य ही होता है ||२७||

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org