________________

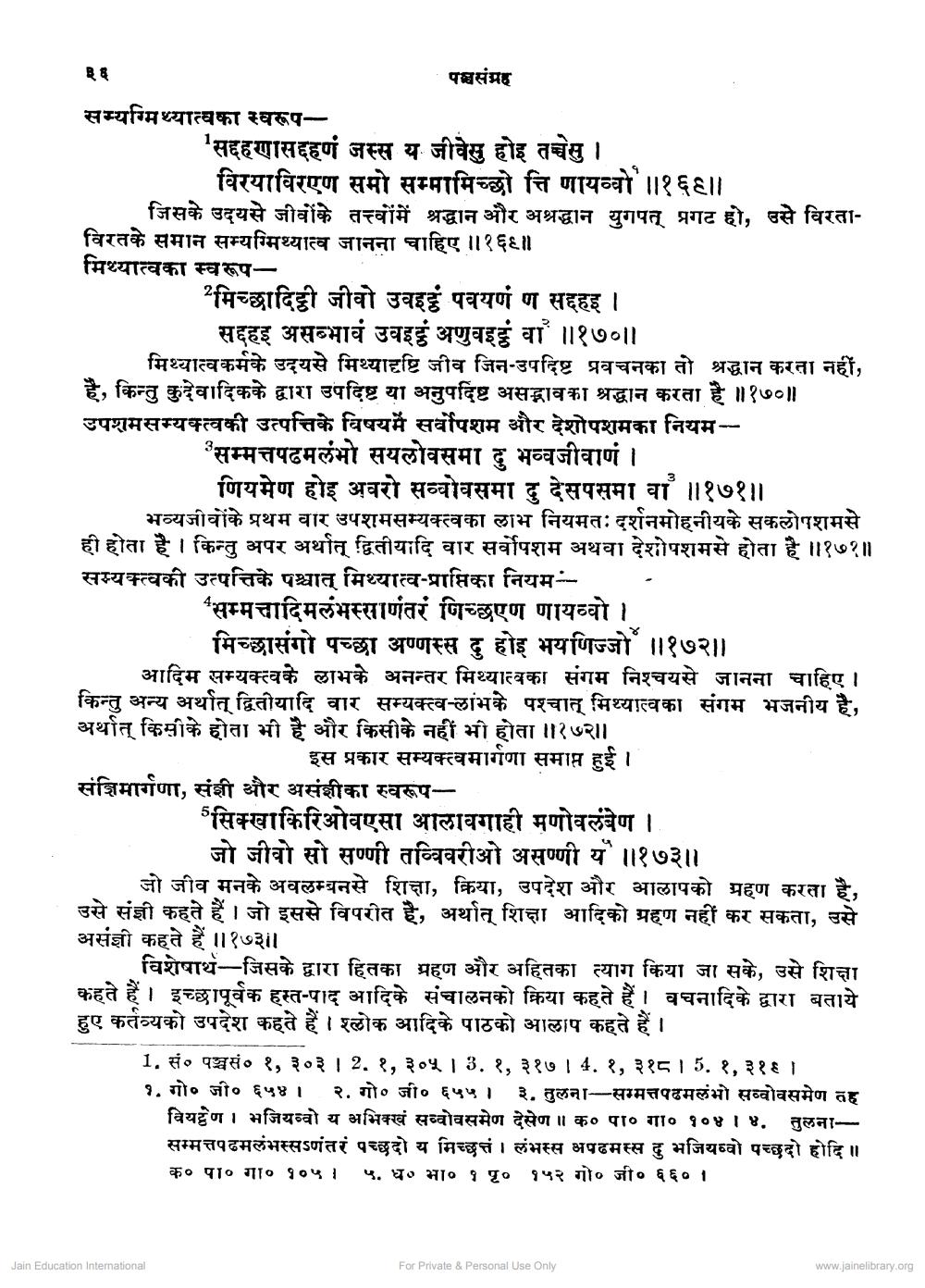

पश्चसंग्रह सम्यग्मिथ्यात्वका स्वरूप

'सद्दहणासदहणं जस्स य जीवेसु होइ तच्चेसु ।

विरयाविरएण समो सम्मामिच्छो त्ति णायव्यो ।।१६।। जिसके उदयसे जीवोंके तत्त्वोंमें श्रद्धान और अश्रद्धान युगपत् प्रगट हो, उसे विरताविरतके समान सम्यग्मिथ्यात्व जानना चाहिए ॥१६॥ मिथ्यात्वका स्वरूप

'मिच्छादिट्ठी जीवो उवइ8 पवयणं ण सद्दहइ ।

सदहइ असब्भावं उवइ8 अणुवइटुं वा ॥१७०॥ मिथ्यात्वकर्मके उदयसे मिथ्यादृष्टि जीव जिन-उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता नहीं, है, किन्तु कुदेवादिकके द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भावका श्रद्धान करता है ॥१७०॥ उपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिके विषयमें सर्वोपशम और देशोपशमका नियम

सम्मत्तपढमलंभो सयलोवसमा दु भव्वजीवाणं ।

णियमेण होइ अवरो सव्वोवसमा दु देसपसमा वा ॥१७१॥ भव्यजीवोंके प्रथम वार उपशमसम्यक्त्वका लाभ नियमतः दर्शनमोहनीयके सकलोपशमसे ही होता है। किन्तु अपर अर्थात् द्वितीयादि वार सर्वोपशम अथवा देशोपशमसे होता है ॥१७१॥ सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पश्चात् मिथ्यात्व-प्राप्तिका नियम-- -

"सम्मत्तादिमलंभस्साणंतरं णिच्छएण णायव्यो।

मिच्छासंगो पच्छा अण्णस्स दु होइ भयणिज्जो ॥१७२।। आदिम सम्यक्त्वके लाभके अनन्तर मिथ्यात्वका संगम निश्चयसे जानना चाहिए । किन्तु अन्य अर्थात् द्वितीयादि वार सम्यक्त्व-लाभके पश्चात् मिथ्यात्वका संगम भजनीय है, अर्थात् किसीके होता भी है और किसीके नहीं भी होता ॥१७२।।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई। संशिमार्गणा, संशी और असंज्ञीका स्वरूप

सिक्खाकिरिओवएसा आलावगाही मणोवलंबेण ।

जो जीवो सो सण्णी तब्विवरीओ असण्णी य॥१७३॥ जो जीव मनके अवलम्बनसे शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है, उसे संज्ञी कहते हैं । जो इससे विपरीत है, अर्थात् शिक्षा आदिको ग्रहण नहीं कर सकता, उसे असंज्ञी कहते है ।।१७३॥

विशेषार्थ-जिसके द्वारा हितका ग्रहण और अहितका त्याग किया जा सके, उसे शिक्षा कहते हैं। इच्छापूर्वक हस्त-पाद आदिके संचालनको क्रिया कहते हैं। वचनादिके द्वारा बताये हुए कर्तव्यको उपदेश कहते हैं । श्लोक आदिके पाठको आलाप कहते हैं।

1. सं० पञ्चसं० १, ३०३ । 2. १, ३०५ । 3. १, ३१७ | 4.१, ३१८ । 5. १,३१६ । १. गो. जी. ६५४ । २. गो० जी० ६५५। ३. तुलना-सम्मत्तपढमलंभो सव्वोवसमेण तह वियोण । भजियन्वो य अभिक्खं सव्वोवसमेण देसेण ॥ क. पा. गा० १०४ । ४. तुलनासम्मत्तपढमलंभस्सऽणंतरं पच्छदो य मिच्छत्तं । लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वो पच्छदो होदि। क. पा. गा० १०५। ५. ध० भा० १ पृ० १५२ गो० जी० ६६० ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org