________________

नियुक्ति साहित्य : एक पर्यवेक्षण

१०३ है। उसके दक्षिण पार्श्व में दक्षिण दिशा तथा बाईं ओर उत्तर दिशा है। इन चार दिशाओं के अंतराल में चार विदिशाएं हैं। इन आठ दिशाओं के अंतराल में आठ अन्य दिशाएं हैं। इन सोलह तिर्यग् दिशाओं का पिण्ड शरीर की ऊंचाई के परिमाण वाला होता है। पैरों के नीचे अधो दिशा तथा मस्तक के ऊपर ऊर्ध्वदिशा है। ये अठारह प्रज्ञापक दिशाएं हैं। इन प्रकल्पित अठारह दिशाओं के नाम इस प्रकार हैं१. पूर्व २. पूर्व दक्षिण ३. दक्षिण ४. दक्षिण पश्चिम ५. पश्चिम ६. पश्चिम उत्तर ७. उत्तर ८. उत्तर पूर्व ९. सामुत्थानी १०. कपिला ११. खेलिज्जा १२. अभिधर्मा १३. पर्याधर्मा १४. सावित्री १५. प्रज्ञा (पूर्णा) १६. वृत्ति १७. अध: दिशा १८. ऊर्ध्व दिशा। आचारांगनियुक्ति (गा. ५७) में आए पण्णवित्ती शब्द को यदि प्रज्ञापनी' मानकर एक शब्द माना जाए तो प्रज्ञापक दिशा के केवल १७ नाम ही होते हैं। पण्णवित्ती को यदि दो शब्द माने तो प्रज्ञा और वृत्ति—ये दो संस्कृत रूपान्तरण संभव हैं। पण्णवित्ती के स्थान पर यदि पुण्णवित्ती पाठ को स्वीकार करें तो पूर्णा और वृत्ति—ये दो नाम हो सकते हैं। चूंकि ये आठ नाम आचारांगनियुक्ति के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलते अत: केवल संभावना ही व्यक्त की जा सकती है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। दिशाओं के इन नामों के बारे में यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि ये नाम नक्षत्र विशेष से संबंधित रहे होंगे अथवा ज्योतिष की दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्त्व रहा होगा। डॉ. सागरमलजी जैन का अभिमत है कि सामुत्थानी आदि आठ नाम सूर्य की सूर्योदय से सूर्यास्त तक की विभिन्न अवस्थाओं के द्योतक हैं।

प्रज्ञापक दिशाओं में प्रारम्भिक सोलह तिर्यक् दिशाएं शकटोर्द्धि संस्थान वाली हैं। ऊंची और नीची—ये दो दिशाएं सीधे और ओंधे मुंह रखे हुए शरावों के आकार वाली होती हैं। भावदिशा

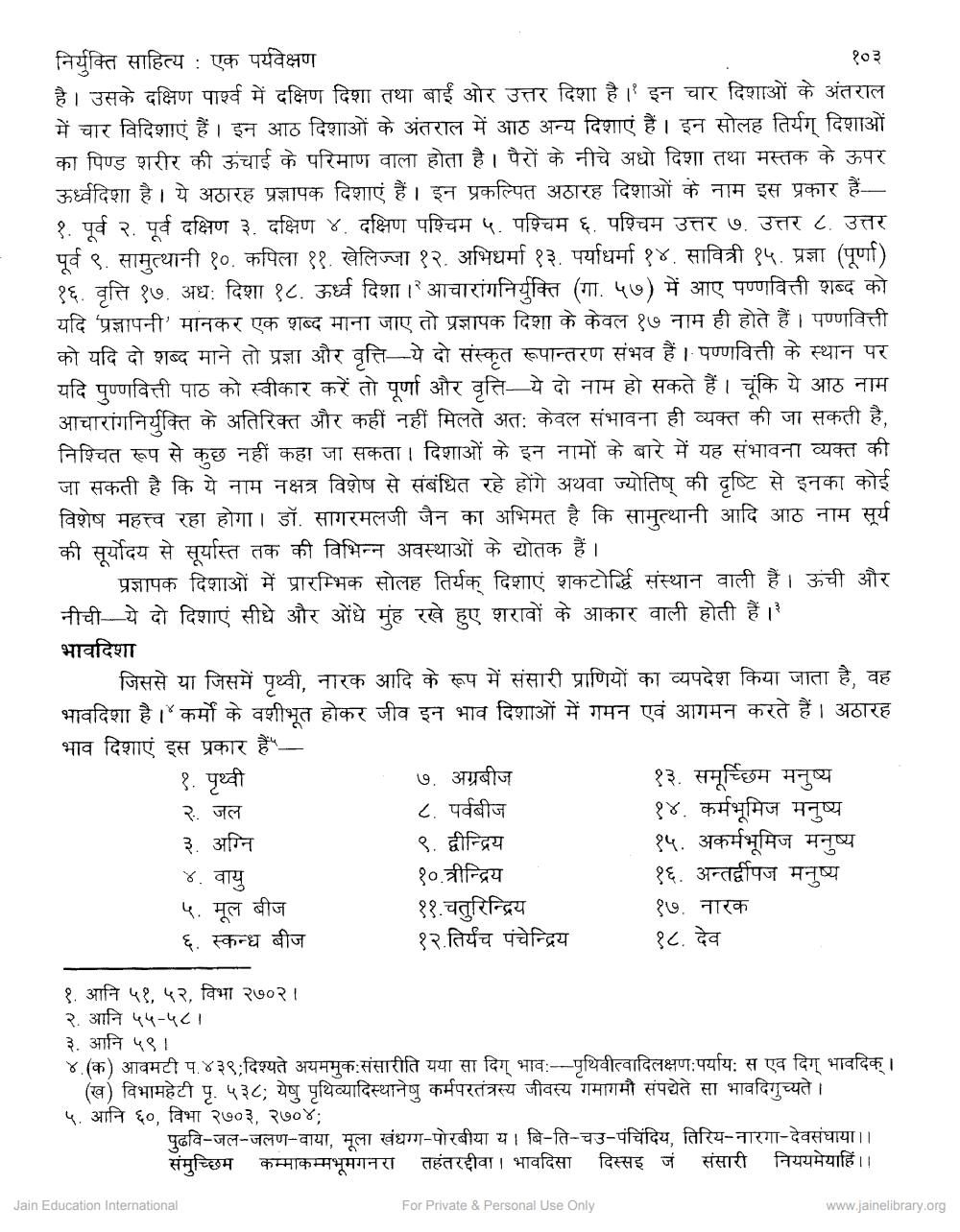

जिससे या जिसमें पृथ्वी, नारक आदि के रूप में संसारी प्राणियों का व्यपदेश किया जाता है, वह भावदिशा है। कर्मों के वशीभूत होकर जीव इन भाव दिशाओं में गमन एवं आगमन करते हैं। अठारह भाव दिशाएं इस प्रकार हैं१. पृथ्वी ७. अग्रबीज

१३. समूच्छिम मनुष्य २. जल ८. पर्वबीज

१४. कर्मभूमिज मनुष्य ३. अग्नि ९. द्वीन्द्रिय

१५. अकर्मभूमिज मनुष्य ४. वायु १०.त्रीन्द्रिय

१६. अन्तर्वीपज मनुष्य ५. मूल बीज ११.चतुरिन्द्रिय

१७. नारक ६. स्कन्ध बीज १२.तिर्यंच पंचेन्द्रिय १८. देव

१. आनि ५१, ५२, विभा २७०२ । २. आनि ५५-५८। ३. आनि ५९। ४ (क) आवमटी प.४३९;दिश्यते अयममुक:संसारीति यया सा दिग् भाव:--पृथिवीत्वादिलक्षण:पर्याय: स एव दिग् भावदिक् ।

(ख) विभामहेटी पृ. ५३८; येषु पृथिव्यादिस्थानेषु कर्मपरतंत्रस्य जीवस्य गमागमौ संपद्येते सा भावदिगुच्यते। ५. आनि ६०, विभा २७०३, २७०४;

पुढवि-जल-जलण-वाया, मूला खंधग्ग-पोरबीया य। बि-ति-चउ-पंचिंदिय, तिरिय-नारगा-देवसंधाया।। संमुच्छिम कम्माकम्मभूमगनरा तहतरद्दीवा। भावदिसा दिस्सइ जं संसारी निययमेयाहिं।।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org