________________

अमितगतिकृतः श्रावकाचारः

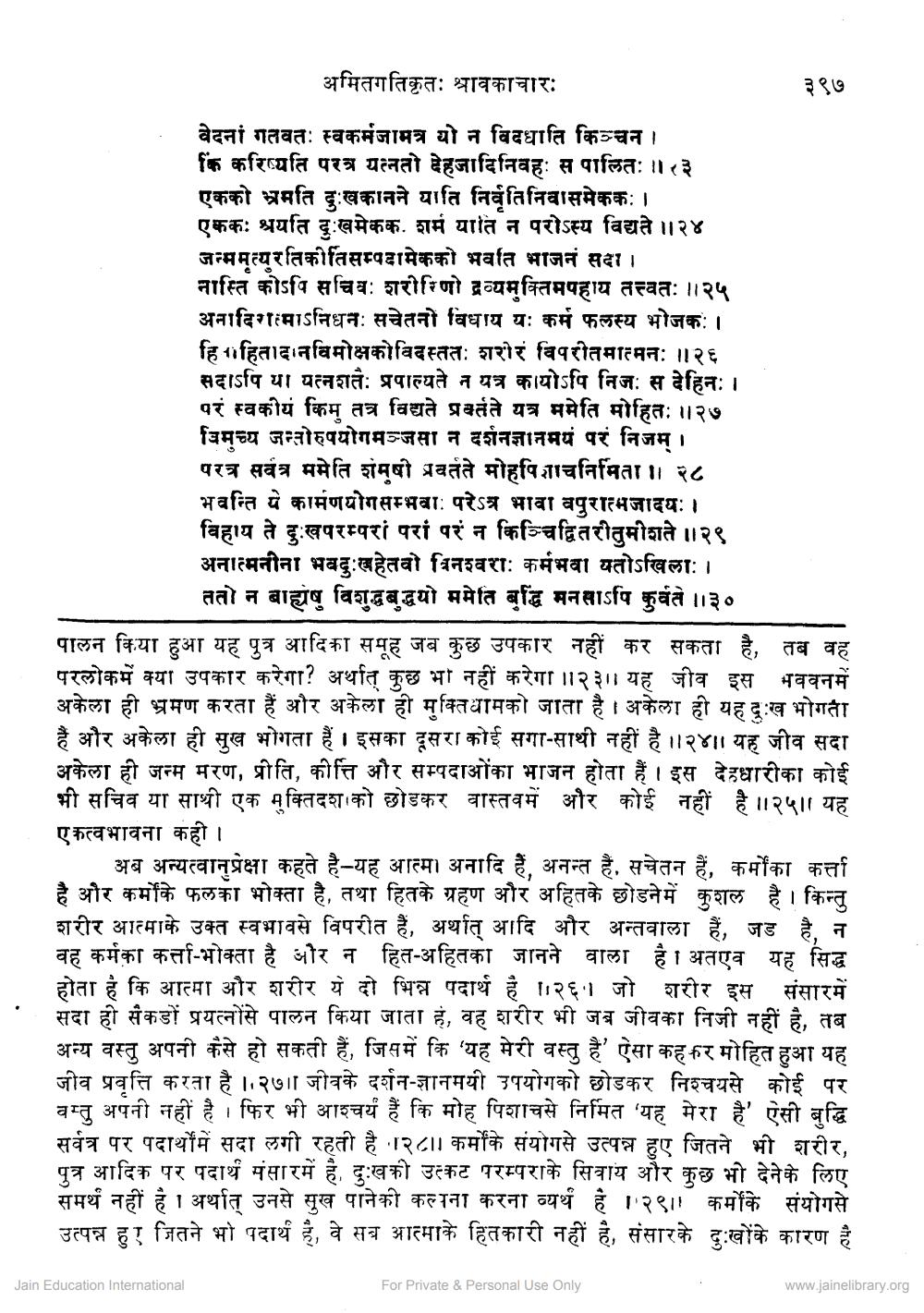

वेदनां गतवतः स्वकर्मजामत्र यो न विदधाति किञ्चन । किं करिष्यति परत्र यत्नतो देहजादिनिवहः स पालितः ॥ २३ एकको भ्रमति दुःखकानने याति निर्वृतिनिवासमेककः । एककः श्रयति दुःखमेकक. शर्म याति न परोऽस्य विद्यते ॥ २४ जन्म मृत्यु र तिकीर्ति सम्पदामेकको भवति भाजनं सदा । नास्ति कोऽपि सचिवः शरीरिणो द्रव्यमुक्तिमपहाय तत्त्वतः ॥ २५ अनादिरात्माऽनिधनः सचेतनों विधाय यः कर्म फलस्य भोजकः । हि हितादानविमोक्षको विदस्ततः शरीरं विपरीतमात्मनः ॥२६ सदाऽपि या यत्नशतैः प्रपात्यते न यत्र कायोऽपि निजः स देहिनः । परं स्वकीयं किमु तत्र विद्यते प्रवर्तते यत्र ममेति मोहितः ॥ २७ विमुच्य जन्तोरुपयोगमञ्जसा न दर्शनज्ञानमयं परं निजम् । परत्र सर्वत्र ममेति शंमुषी प्रवर्तते मोहपिशाचनिर्मिता ।। २८ भवन्ति ये कार्मणयोगसम्भवाः परेऽत्र भावा वपुरात्मजादयः । विहाय ते दुःखपरम्परां परां परं न किञ्चिद्वितरीतुमीशते ॥ २९ अनात्मनीना भवदुःखहेतवो विनश्वराः कर्मभवा यतोऽखिलाः । ततो न बाह्येषु विशुद्धबुद्धयो ममेति बुद्धि मनसाऽपि कुर्वते ||३०

पालन किया हुआ यह पुत्र आदिका समूह जब कुछ उपकार नहीं कर सकता है, तब वह परलोकमें क्या उपकार करेगा ? अर्थात् कुछ भी नहीं करेगा ||२३|| यह जीव इस भववन में अकेला ही भ्रमण करता हैं और अकेला ही मुक्तिधामको जाता है। अकेला ही यह दुःख भोगता हैं और अकेला ही सुख भोगता हैं। इसका दूसरा कोई सगा साथी नहीं है || २४|| यह जीव सदा अकेला ही जन्म मरण, प्रीति, कीर्ति और सम्पदाओंका भाजन होता हैं । इस देहधारीका कोई भी सचिव या साथी एक मुक्तिदश को छोड़कर वास्तवमें और कोई नहीं है ।। २५ ।। यह एकत्वभावना कही ।

Jain Education International

३९७

अब अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते है - यह आत्मा अनादि हैं, अनन्त हैं, सचेतन हैं, कर्मोंका कर्त्ता है और कर्मों के फलका भोक्ता है, तथा हितके ग्रहण और अहितके छोडने में कुशल है । किन्तु शरीर आत्माके उक्त स्वभावसे विपरीत हैं, अर्थात् आदि और अन्तवाला हैं, जड है, न वह कर्मका कर्ता-भोक्ता है और न हित-अहितका जानने वाला है । अतएव यह सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर ये दो भिन्न पदार्थ है ।। २६ । जो शरीर इस संसार में सदा ही सैकड़ों प्रयत्नोंसे पालन किया जाता है, वह शरीर भी जब जीवका निजी नहीं है, तब अन्य वस्तु अपनी कैसे हो सकती हैं, जिसमें कि 'यह मेरी वस्तु है' ऐसा कहकर मोहित हुआ यह जीव प्रवृत्ति करता है । २७॥ जीवके दर्शन ज्ञानमयी उपयोगको छोडकर निश्चयसे कोई पर वस्तु अपनी नहीं है । फिर भी आश्चर्य हैं कि मोह पिशाचसे निर्मित 'यह मेरा है' ऐसी बुद्धि सर्वत्र पर पदार्थों में सदा लगी रहती है |२८|| कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए जितने भी शरीर, पुत्र आदिक पर पदार्थं संसार में है, दुःखकी उत्कट परम्पराके सिवाय और कुछ भी देनेके लिए समर्थं नहीं है । अर्थात् उनसे सुख पानेकी कल्लना करना व्यर्थ है । २९|| कर्मोंके संयोगसे उत्पन्न हुए जितने भो पदार्थ है, वे सब आत्माके हितकारी नहीं है, संसारके दुःखोंके कारण है

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org