________________

३९६

श्रावकाचार-संग्रह

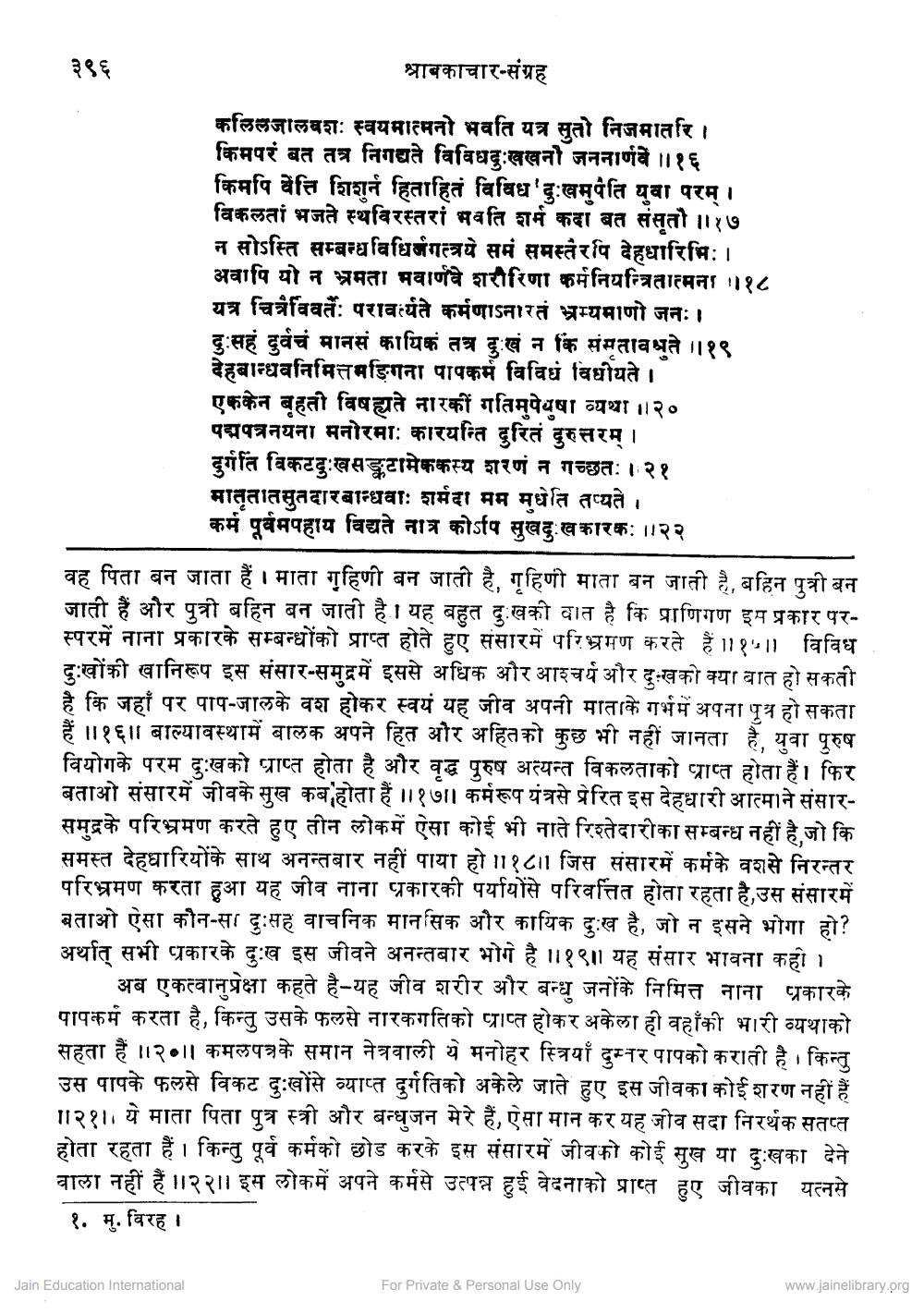

कलिलजालवशः स्वयमात्मनो भवति यत्र सुतो निजमातरि । किमपरं बत तत्र निगद्यते विविधदुःखखनो जननार्णवें ॥१६ किमपि वेत्ति शिशुन हिताहितं विविध 'दुःखमुपैति युवा परम् । विकलतां भजते स्थविरस्तरां भवति शर्म कदा बत संसृतौ ॥१७ न सोऽस्ति सम्बन्धविधिजगत्त्रये समं समस्तैरपि देहधारिभिः । अवापि यो न भ्रमता भवार्णवे शरीरिणा कर्मनियन्त्रितात्मना ।।१८ यत्र चित्रविवर्तः परावय॑ते कर्मणाऽनारतं भ्रम्यमाणो जनः । दुःसहं दुर्वचं मानसं कायिकं तत्र दुःखं न कि संसतावते ।।१९ देहबान्धवनिमित्तमङिगना पापकर्म विविध विधीयते । एककेन बृहती विषह्यते नारकी गतिमुपेयुषा व्यथा ॥२० पद्मपत्रनयना मनोरमा: कारयन्ति दुरितं दुरुत्तरम् । दति विकटदःखसटामेककस्य शरणं न गच्छतः। २१ माततातसुतदारबान्धवाः शर्मदा मम मधेति तप्यते । कर्म पूर्वमपहाय विद्यते नात्र कोऽपि सुखदुःखकारकः ।।२२

वह पिता बन जाता हैं । माता गृहिणी बन जाती है, गृहिणी माता बन जाती है, बहिन पुत्री बन जाती हैं और पूत्री बहिन बन जाती है। यह बहुत दुःखकी बात है कि प्राणिगण इस प्रकार परस्परमें नाना प्रकारके सम्बन्धोंको प्राप्त होते हुए संसारमें परिभ्रमण करते हैं ॥१॥ विविध दुःखोंकी खानिरूप इस संसार-समुद्र में इससे अधिक और आश्चर्य और दुःखको क्या बात हो सकती है कि जहाँ पर पाप-जालके वश होकर स्वयं यह जीव अपनी माताके गर्भ में अपना पुत्र हो सकता हैं ।।१६।। बाल्यावस्थामें बालक अपने हित और अहितको कुछ भी नहीं जानता है, युवा पुरुष वियोगके परम दुःखको प्राप्त होता है और वृद्ध पुरुष अत्यन्त विकलताको प्राप्त होता हैं। फिर बताओ संसारमें जीवके सुख कब होता हैं ।।१७।। कर्मरूप यंत्रसे प्रेरित इस देहधारी आत्माने संसारसमुद्र के परिभ्रमण करते हुए तीन लोकमें ऐसा कोई भी नाते रिश्तेदारीका सम्बन्ध नहीं है,जो कि समस्त देहधारियोंके साथ अनन्तबार नहीं पाया हो ॥१८॥ जिस संसारमें कर्मके वशसे निरन्तर परिभ्रमण करता हुआ यह जीव नाना प्रकारकी पर्यायोंसे परिवर्तित होता रहता है,उस संसारमें बताओ ऐसा कौन-सा दुःसह वाचनिक मानसिक और कायिक दुःख है, जो न इसने भोगा हो? अर्थात् सभी प्रकारके दुःख इस जीवने अनन्तबार भोगे है ।।१९॥ यह संसार भावना कही ।

__ अब एकत्वानुप्रेक्षा कहते है-यह जीव शरीर और बन्धु जनोंके निमित्त नाना प्रकारके पापकर्म करता है, किन्तु उसके फलसे नारकगतिको प्राप्त होकर अकेला ही वहाँकी भारी व्यथाको सहता हैं ।।२०।। कमलपत्रके समान नेत्रवाली ये मनोहर स्त्रियाँ दुम्नर पापको कराती है। किन्तु उस पापके फलसे विकट दुःखोंसे व्याप्त दुर्गतिको अकेले जाते हुए इस जीवका कोई शरण नहीं हैं ।२१।। ये माता पिता पुत्र स्त्री और बन्धुजन मेरे हैं, ऐसा मान कर यह जीव सदा निरर्थक सतप्त होता रहता हैं। किन्तु पूर्व कर्मको छोड करके इस संसारमें जीवको कोई सुख या दुःखका देने वाला नहीं हैं ।।२२।। इस लोक में अपने कर्मसे उत्पन्न हुई वेदनाको प्राप्त हुए जीवका यत्नसे १. मु. विरह ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.prg